今年2024年4月、カルラ・アッカルディ(1924~2014)の100点にのぼる作品をはじめてライブで体験し、やはりアート作品はこうして体感しなければ分からない、と改めて痛感しました。戦後のイタリアにおいて、最も重要なアーティストのひとりとして、世界でも高く評価される抽象画家カルラ・アッカルディの作品は、ニューヨークのMOMA、パリのポンピドゥー・センター、プラダ財団をはじめ、イタリア各地の美術館で観ることができます。しかし画家の生誕100年を記念して開催された、ローマの「パラッツォ・デッレ・エスポジツィオーニ(ローマ市立美術館)」の展覧会ほど充実したイベントに出会う機会はありませんでした。西洋美術の長い歴史に裏付けられた男性優位システムで構成された現代美術の世界を、力強く自由に、そして自信に満ちた表現で疾走し、女性アーティストのみならず、現代の女性たちのロールモデルともなった、アッカルディの世界を彷徨いたいと思います。 Continue reading

Category Archives: letteratura

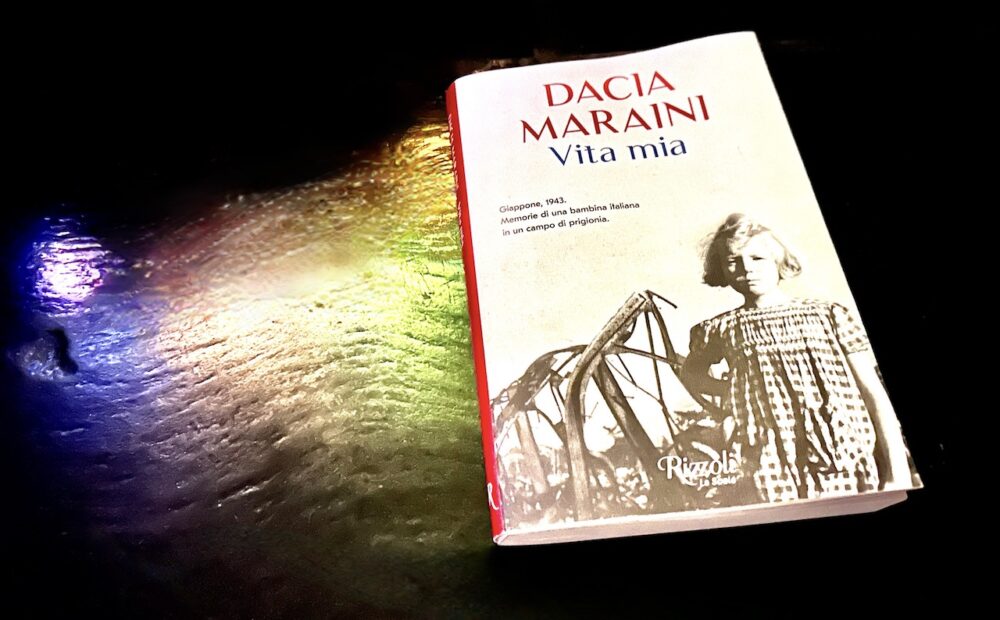

1943年:日本での壮絶な2年間を描いたダーチャ・マライーニの新刊「Vita mia(わが人生)」

「いつかは書かなければ、と思いながら、その記憶を辿ることが、あまりにも辛く苦しく、途中で何度も休まなければなりませんでした。しかし世界中に、あらゆる形の暴力と憎悪が再び溢れる今、それを証言しなければならないと思ったのです」プレゼンテーションでそう語った、ダーチャ・マライーニの新刊「Vita mia(わが人生/Rizzoli、2023)」には、当時6歳だった少女が、両親、ふたりの妹とともに連行された、大日本帝国の捕虜収容所における、極限ともいえる凄まじい2年間(1943年~1945年)が描かれています。こんなことがあったなんて!と読み進めるうちに、悲しさと同時に強い無力感に襲われ、「(わたしをも含める)人間とは、このまま未来永劫、学ばない動物なのではないのか」という疑問、「思想、領土、謂れのない優越性の刷り込み、錯覚で、際限なく残酷に振る舞う人間とは、なんと愚かしいのだろう」との気持ちが湧き上がり、それは今も続いています。 Continue reading

不滅、シュメール、宇宙を具現した現代アートの呪術師、ジーノ・デ・ドミニチス

「いつもの黒一色のいでたちにアストラカンのコサック帽を被り、夜のローマを歩いているのを目撃した」、といまだに語られることがあるそうです。ジーノ・デ・ドミニチスは、第二次世界大戦後の偉大なアーティストのひとりとして、イタリア現代美術史にくっきりとした存在を残しながら、1998年に51歳という若さで、突然亡くなりました。その特異な作品同様、奇妙で複雑、模倣のしようがない彼の人生そのものが、作家が演出した一種の「オペラ(作品)」であったとも言え、亡くなって25年が過ぎようとする現在も、作品への賞賛(あるいは批判)とともに、さまざまなエピソードが語られ続けます。ただ、あらゆる展覧会でカタログを作ることを拒絶し続けた、この作家の作品のほとんどが個人蔵のため、実際には、その作品群をすぐに観ることはできません。それでも、この作家に妙に惹かれ続け、霧の中に放り込まれた気持ちのまま、デ・ドミニチスの宇宙を彷徨ってみることにしました。 Continue reading

マフィアの起源を探して19世紀、ガリバルディのイタリア統一前後、映画『山猫』のシチリアへ

「マフィア」という言葉は、「ピッツァ」や「スパゲッティ」同様、ほぼ世界中に知れ渡るイタリア語のひとつです。もちろんイタリアに、マフィアという名の特定の犯罪組織が存在するわけではなく、資本、権力と密に繋がる、あるいは権力そのもの、というケースもある、複雑な犯罪・違法システムを指す象徴的な名称だと認識しています。イタリアの『鉛の時代』を調べると、たとえば1970年、黒い君主と呼ばれるユニオ・ヴァレリオ・ボルゲーゼのクーデター未遂の影に「コーザ・ノストラ」が現れたり、1978年の『アルド・モーロ事件』に「ンドゥランゲタ」、あるいは「バンダ・デッラ・マリアーナ」が現れたりと、マフィアと時の政治権力の繋がりが強く疑われる現象に遭遇します。さらに92年、「コーザ・ノストラ」による『ジョバンニ・ファルコーネ検事爆破事件』『パオロ・ボルセリーノ検事爆破事件』、93年にローマ、フィレンツァ、ミラノの爆破事件が起こるわけですが、テロを使って国家権力と対等に交渉した、そもそもマフィアと呼ばれる犯罪組織、そのネットワークがいったいどのような環境で生まれたのか、まず、その起源を調べることにしました。 Continue reading

映画「La scuola cattolicaー善き生徒たち」が描く、ローマのもうひとつの70年代

プリーモ・レーヴィ、クラウディオ・マグリス、とイタリアの深層を描く作家たちの作品を世に問う、気鋭の翻訳家、二宮大輔氏の寄稿です。社会、あるいは人間の本質に、日常の感性からさらりと食い込む、氏の視点にはいつもハッとさせられます。今回選んでくださった映画『La scuola cattolica (邦題:善き生徒たち)』は、ローマで実際に起きた「チルチェーオ事件」の犯人たちと、当時同窓だった作家、エドアルト・アルビナーティの同名の小説(2016年プレミオ・ストレーガ受賞)が映画化された作品です。この、あまりに衝撃的な事件については、多くのドキュメンタリー、映画、書籍が発表されていますが、「善き生徒たち」は事件そのものというより、その背景から、事件の原点へと導きます。浮き彫りになるのは、市民戦争にまで発展したイタリアの70年代という特殊な時代を生きた、裕福な家庭の青年たちの欲動と退廃。かなりヘビーな映画ではありますが、これもまたイタリアの真実です(タイトル写真は、「善き生徒たち」の一場面の写真ーcinemaserietv.itーをGlitch Imageで加工しました)。 Continue reading

「すべては聖なるもの」: P.P. パソリーニ生誕100年、ローマで開かれた3つの展覧会 Part2.

Part1.で紹介したローマ市立美術館の展覧会が、パソリーニを核とした大規模な展示であるのに対し、バルベリーニ宮(Barberini Gallerie corsini Nazionali)、Maxxi(国立現代美術館)の展覧会は、「すべては聖なるもの」というタイトルは共通でも、前者が「予言的身体」をテーマに、バロック(あるいはマニエリスム)の絵画作品や1950年代のローマの郊外の写真と、パソリーニ作品との比較における身体の検証、後者が「政治的身体」をテーマに、パソリーニからインスピレーションを受けた、あるいは関連性のある現代美術の作品とのコラボレーションという形で展示されています。特にカラヴァッジョの作品とパソリーニ作品が並べて展示された、ローマならではの豪華なパルベリーニ宮の展覧会は、「僕は過去の力だ」(「リコッタ」)と言うパソリーニの美意識の根源が理解でき、個人的には最も興味深く鑑賞できました。もちろん、詩人の最晩年となった1975年に限定し、自身のメモやオリジナル原稿、話題となった新聞の寄稿、雑誌の記事などが展示されたMaxxiの展覧会も、十分過ぎる見応えです。 Continue reading

「すべては聖なるもの」: P.P. パソリーニ生誕100年、ローマで開かれた3つの展覧会 Part1.

今年2022年で生誕100年となるピエール・パオロ・パソリーニのメモリアルとして、「Tutto è Santo(すべては聖なるもの)」をタイトルに、ローマの3つの美術館で展覧会が開かれています。今年に入って、パソリーニのゆかりの地であるオースティアをはじめ、ローマの各地で展覧会やイベントが開かれていましたが、ひとりの詩人、ひとつのタイトルで、ローマ市立美術館(Palzzo delle Esposizioni)、Maxxi(国立現代美術館)、バルベリーニ宮(Barberini Gallerie corsini Nazionale)という、ローマの重要な美術館において、これほど大がかりな展覧会が開かれるのは異例です。さらに、Macro(ローマ市立現代美術館)では、パソリーニとエズラ・パウンドをテーマに、ローマ市立近代美術館(Galleria dell’Arte Moderna)では、パソリーニ自身が描いた絵画の展覧会が開かれ、ローマ市が全面的にバックアップした映画の上映会、イベントが、毎日のようにどこかで開催されています。 Continue reading

時間、空間を超越して拡大する『ミクロコスミ』、クラウディオ・マグリスの宇宙へ

国境ーフロンティアを考えるために、まさにタイムリーな読書となりました。『ミクロコスミ』(ミクロの宇宙:複数)は、決してさらっとは読めない、読者に集中を要求する、もしくは考察を強いる一冊です。小説なのか、エッセイなのか、壮大な抒情詩なのか、逸話の集積なのか、詩的であり、絵画的であり、観念的でもある、あらゆる文学的カテゴリーを逸脱する9つの章からなるこの本を訳したのは、前回、このサイトに投稿してくださった二宮大輔氏。かつて何度かノーベル文学賞のリストに挙がった、ドイツ文学、中欧(mitteleuropa)文学研究の第一人者であるイタリアの碩学、クラウディオ・マグリスの宇宙を日本語で表現した、その語彙の豊かさには脱帽します。長い時間をかけて読み終わった、まず最初の感想は、欧州の精神性の本質は、この本に描かれる『国境』ーフロンティアという宇宙にあるのではないか、ということでした。 Continue reading

イタリアが誇る碩学のひとり、クラウディオ・マグリスの代表作『ミクロコスミ』をどう読むか

読書通たちに「天才的(geniale)」と評される、9つのミクロコスミ(小宇宙)からなるこの本は、しかし訳者が語るように、読みはじめはなかなか先に進めず、戸惑い苦悩する、かなり手強い一冊でもあります。しかし読み進むうちに、その場にせめぎ合う歴史、記憶、自然、有名無名の人々の物語、メランコリーが万華鏡のように浮かび上がり、ミクロからマクロの宇宙へと導かれる。しかも、ときおり予期せず現れる、痺れるほどにかっこいい暗示に立ち止まり、あれこれ思いを巡らせることになりました。クラウディオ・マグリスの代表作、『ミクロコスミ』を、10年を超える月日をかけて翻訳した二宮大輔氏は、イタリア文学、文化に精通する新進の翻訳家。どのように『ミクロコスミ』を読めば、より理解が深まるか、二宮氏にご寄稿いただきました。 Continue reading

『鉛の時代』:その後のイタリアを変えた55日間、時代の深層に刻み込まれたアルド・モーロとその理想 Part2.

次々と届く『赤い旅団』の脅迫的な声明、アルド・モーロの明晰でありながら、次第に重く、感情的になっていく手紙にも、政府は一切反応せず、ひたすら「テロリストとの交渉を拒絶」しました。事件に明らかな進展がないままに、緊張は日に日にエスカレートしていきます。もはや一刻も無駄にできない状況のなか、遂に『イタリア社会党』のベッティーノ・クラクシー、教皇パオロ6世、モーロの中東政策における右腕でもあったSISMI(軍部諜報局)のステファノ・ジョバンノーネ大佐、そしてパレスティーナそれぞれが、モーロ解放に向けた『旅団』とのアンダーグラウンドな交渉に挑みはじめました。しかし、いずれの交渉も成立間際で決裂し、市民は衝撃的なフィナーレに直面することになった。そのあまりに過酷な結末に、深い無力感と絶望を打ち消そうとする自己防衛本能が社会全体に広がり、当時、事件について語る人はほとんどいなかったそうです。『モーロ事件』の詳細を語りはじめるには、それから数年の月日が必要でした(Part1.はこちらから)。