現在日本に帰国しているため、6月8日、9日の欧州議会選挙をライブでは体験することができず、イタリアメディアの報道と、現地の知人にその雰囲気を聞いてみるぐらいしか、詳しい内容を把握できませんでした。が、結果、過去最低の49.7%という投票率で選挙を終え、そもそも欧州議会選挙の投票率は国政選挙よりは低いのが常ではあっても、「イタリアの有権者の半数以上が棄権に回る」というケースは共和国はじまって以来の出来事です。過去の欧州戦の投票率を調べると、1980年には86%、2005年に72%、2020年に55%まで下がり、遂には50%を切ってしまうことになりました。これは「棄権」することで既存の国内政治、欧州政治にNOを突きつける有権者の強い意志、なのかもしれませんが、「欧州議会が変わっても何も変わらない」、と単純に有権者の政治への興味がなくなった、ということかもしれません。 Continue reading

Author Archives: HirashimaMiki

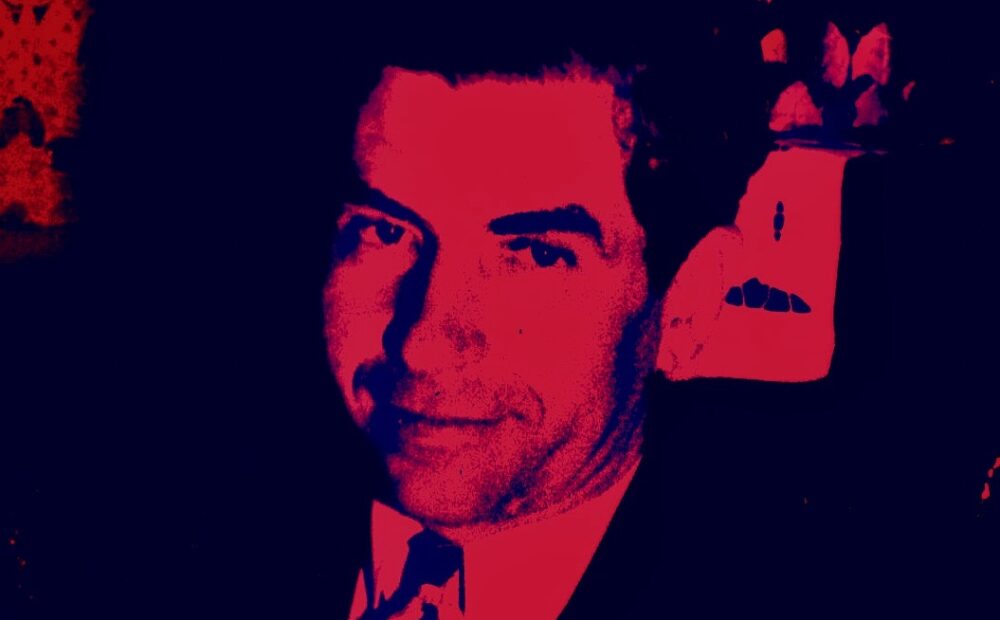

ラッキー・ルチアーノ PartⅡ: 第2次世界大戦における「アンダーワールド作戦」とそれからのイタリア

1931年、全米犯罪シンジケートの頂点に「コミッション」と呼ばれる一種の議会を設立し、「コーザ・ノストラ」を誕生させた「暗黒街の実業家」ラッキー・ルチアーノは、シンボリックな意味で1秒に100万ドルを稼ぐ男となっていました。リトル・イタリーのストリートで万引きや窃盗を繰り返していたイタリア系移民の少年は、20年ほどの間に、最高級のオーダーメイドのスーツを纏い、ウォルドーフ・アストリアホテルのスイートルームで暮らす大富豪となったのです。ところが1936年、ルチアーノ本人が直接関わっていたとは考えにくい犯罪の主犯として逮捕され、30年から50年という重い懲役刑を受けることになります。そうこうするうちに第2次世界大戦が勃発するわけですが、ルチアーノは獄中で米海軍「アンダーワールド作戦」に協力するようになり、その功績(?)が認められ1946年に恩赦。と同時に米国からは追放され、イタリアへと帰還しました。PartⅡでは、ルチアーノが中心となった「コーザ・ノストラ」の米海軍への協力の経緯とその後のイタリアの運命、現在でもルチアーノの関与があったか否かの議論が続く、1943年の英米海軍シチリア侵攻に伴うシチリア・マフィアの復活、そしてイタリアに帰還してからのルチアーノの動きを追っていきます。 Continue reading

ラッキー・ルチアーノ Part Ⅰ : 「禁酒法」を経て、暗黒街の分岐点となった「コーザ・ノストラ」の誕生

ニューヨーク、ロウアー・イースト・サイドのストリート。徒党を組んで万引きや窃盗を繰り返していた、イタリア系移民のタフな少年サルヴァトーレ・ルカーニアが、巨万の富を誇るチャールズ・ルチアーノ、「ラッキー・ルチアーノ」としてその名を轟かすには、さほど時間はかかりませんでした。このルチアーノに関しては、単なるギャングというよりも、当時の米国に跋扈する、シチリア・マフィアの旧態依然としたシステムを一気にイノベーションした、「暗黒街の実業家」と呼ぶ方が相応しいかもしれません。資本主義に基づく市場の自由が保証された1900年代の米国のカオスを背景に、まるで小説か映画のようにゴージャスでシック、そして残虐なサクセス・ストーリーを紡いだのち、1946年、ルチアーノは国外追放となってイタリアへ帰還します。なにより興味深いのは、PartⅠで追う米国におけるルチアーノのイメージと、PartⅡで追うイタリアにおけるルチアーノのイメージに、明らかな差異があることでしょうか。その理由も推論しつつ、2回にわたって、ラッキー・ルチアーノの生涯をたどります。 Continue reading

1900年前後 :「コーザ・ノストラ」黎明期「マーノ・ネーラ(黒い手)」とジョセフ・ペトロシーノ

今から100年以上昔の米国で繰り広げられた、現在「マフィア」と総称される犯罪ネットワークのひとつ、「コーザ・ノストラ」黎明期の物語は、多くの書籍や映画のテーマとなっているので、おぼろげにイメージしてはいても、われわれが住む世界とはかけ離れた別世界の物語という印象でした。しかし今回、資料として選んだ本を読んだり、映画を観るうちに、われわれが住む世界も、犯罪ネットワークの世界も、構造的にはよく似ているのではないか、との疑問が湧き上がったことを、まず告白しておきたいと思います。実際、コルレオーネ・ファミリーを描いてメガヒットとなった映画「ゴッドファーザー」は、経済的自由主義社会におけるマフィアの変遷の物語が描かれますが、「コーザ・ノストラ」に関しては、そもそも存在したシチリアマフィアの「家族及び同郷人の絆」、「国の中の国」というプロトタイプが、米国の文化コードと融合して巨大化したのだ、と認識しています。この項ではまず、「コーザ・ノストラ」以前の米国に渡ったばかりのシチリアマフィアの世界を追ってみることにしました(タイトル写真は「1860年エリス島」、Istituto Euroarabo di Mazara di Vallo, istitutoeuroarabo.itより加工引用)。 Continue reading

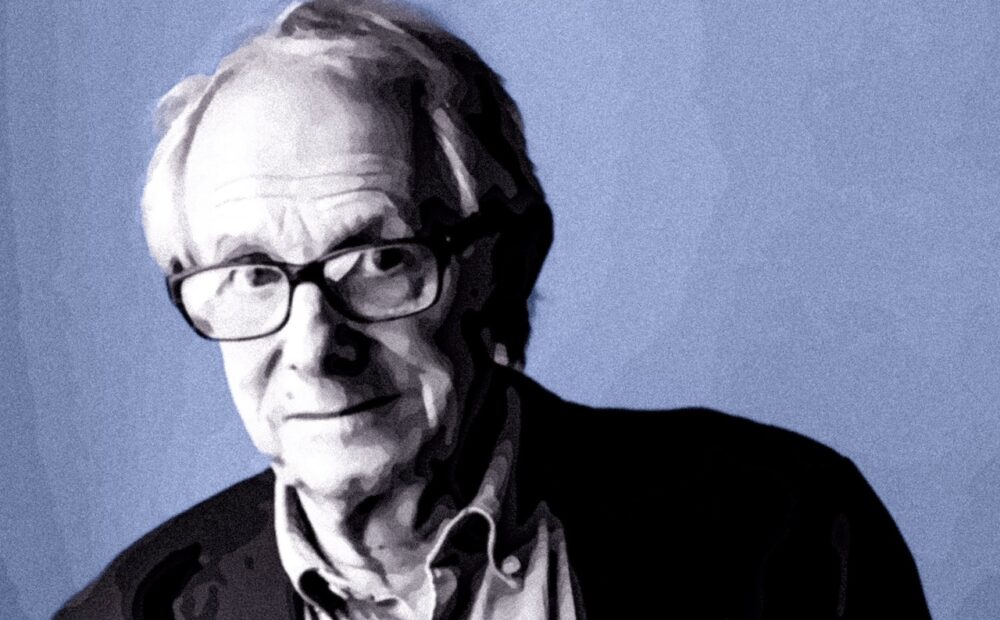

スピンオフ:ローマの街に熱烈に歓迎された、ケン・ローチと最新作「オールド・オーク」

世界中で尊敬される英国の最重要映画監督のひとり、という認識は当然ありましたが、最新作「The Old Oak(オールド・オーク)」封切りのため、ローマを訪れたケン・ローチが、これほどまでに熱狂的な歓迎を受けるとは予想していませんでした。監督が舞台挨拶をする予定の映画館はすべて、瞬く間にソールド・アウトとなり、ローマ滞在の最後に開催された舞台挨拶は、イタリア全国70の映画館で同時中継されるほどの人気でした。何より意外だったのは、1936年生まれのこの監督の作品を観るために、往年のファンだけではなく、多くの10代、20代の若者たちで映画館が埋まったことでしょうか。一貫して、社会から置き去りにされる弱者の絶望、そして一抹の希望を、リアルに、ヒューマンに描くこの映画監督は、かくしてローマに多くのメッセージを残すことになったのです。 Continue reading

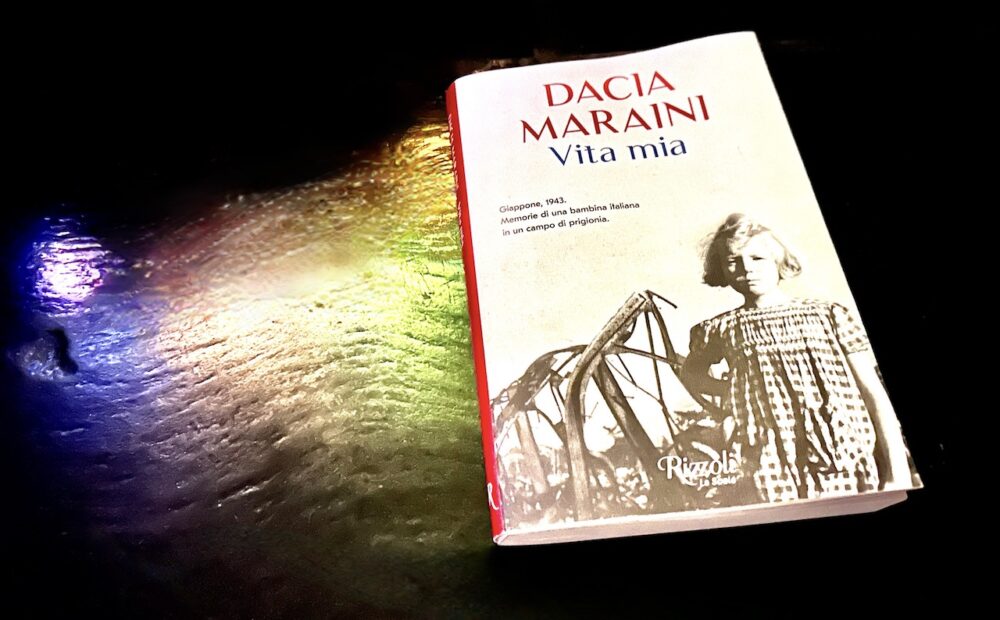

1943年:日本での壮絶な2年間を描いたダーチャ・マライーニの新刊「Vita mia(わが人生)」

「いつかは書かなければ、と思いながら、その記憶を辿ることが、あまりにも辛く苦しく、途中で何度も休まなければなりませんでした。しかし世界中に、あらゆる形の暴力と憎悪が再び溢れる今、それを証言しなければならないと思ったのです」プレゼンテーションでそう語った、ダーチャ・マライーニの新刊「Vita mia(わが人生/Rizzoli、2023)」には、当時6歳だった少女が、両親、ふたりの妹とともに連行された、大日本帝国の捕虜収容所における、極限ともいえる凄まじい2年間(1943年~1945年)が描かれています。こんなことがあったなんて!と読み進めるうちに、悲しさと同時に強い無力感に襲われ、「(わたしをも含める)人間とは、このまま未来永劫、学ばない動物なのではないのか」という疑問、「思想、領土、謂れのない優越性の刷り込み、錯覚で、際限なく残酷に振る舞う人間とは、なんと愚かしいのだろう」との気持ちが湧き上がり、それは今も続いています。 Continue reading

不滅、シュメール、宇宙を具現した現代アートの呪術師、ジーノ・デ・ドミニチス

「いつもの黒一色のいでたちにアストラカンのコサック帽を被り、夜のローマを歩いているのを目撃した」、といまだに語られることがあるそうです。ジーノ・デ・ドミニチスは、第二次世界大戦後の偉大なアーティストのひとりとして、イタリア現代美術史にくっきりとした存在を残しながら、1998年に51歳という若さで、突然亡くなりました。その特異な作品同様、奇妙で複雑、模倣のしようがない彼の人生そのものが、作家が演出した一種の「オペラ(作品)」であったとも言え、亡くなって25年が過ぎようとする現在も、作品への賞賛(あるいは批判)とともに、さまざまなエピソードが語られ続けます。ただ、あらゆる展覧会でカタログを作ることを拒絶し続けた、この作家の作品のほとんどが個人蔵のため、実際には、その作品群をすぐに観ることはできません。それでも、この作家に妙に惹かれ続け、霧の中に放り込まれた気持ちのまま、デ・ドミニチスの宇宙を彷徨ってみることにしました。 Continue reading

日本をもうひとつの故郷として愛した、ふたりのイタリア人のこと

イタリアの碩学のひとり、クラウディオ・マグリスの記念碑的大作「ミクロコスミ」を翻訳。2022年に出版した、気鋭の翻訳家二宮大輔氏の寄稿です。それぞれにまったく違う境遇で、長い時間を日本で過ごしたジャンルカ・スタフィッソ、ピオ・デミリアというふたりのイタリア人が、この1年の間に次々に亡くなりました。そのうち、日本をベースにイタリアメディアの極東アジア特派員を務めたジャーナリスト、ピオ・デミリアは、幅広い見識に基づく体当たりの取材で、日本のみならず、アジア各国の諸事情を掘り下げ、イタリアの人々をぐっとアジアに近づけた、と思います。デミリアの報道のあり方は、われわれ日本人にとっては多少辛口の部分もありましたが、フィルターがかからない率直な洞察でもあり、その端々に日本への誠実な愛情が見え隠れしていました。デミリアが亡くなった際は、本人のかねてからの強い希望で、日本で荼毘に付されたそうです(タイトル写真は、ytali.com掲載のジョルジョ・アミトラーノ氏の記事写真を加工して引用しています)。

米国ネバダ州に保管されている(と言われる)ムッソリーニのUfoと、キャビネットRS/33の謎

2023年7月のローマは、10日を過ぎたあたりから地獄の番犬「サーベラス(Cerbero)」、および冥界の渡し守「カローン(Caronte)」の名を持つ、サハラ砂漠から押し寄せる熱嵐がダブルで吹き荒れて、最高42℃+という酷暑に見舞われました。それらはその名の通り、まさに絶望的と言える灼熱地獄をもたらし、シチリアに山火事を頻発させたり、北イタリアにテニスボール大の雹を降らせたり、いまだかつて体験したことがない暴力的な高気圧でした。「これからはひと夏ごとに暑くなる、もっともっともっと暑くなる。それが現実です」、と涼しい顔で語る気象学者の話を聞きながら、感染症といい、戦争といい、地球温暖化といい、まるでわれわれはSF世界に住んでいるようだ」と考えた次第です。そこで、そんなSF世界につつましく暮らしながら、ここ数年、ペンタゴンやNASA、米国議会から、突発的に、しかしけっこう頻繁に流れてくるUfo関連の話題のうち、米国のエリア51に保管されている(と言われる)、1933年にイタリアに墜落したUfo、及び地球外生命体と思われる2体の亡骸について、軽い気持ちで調べてみようと思います。 Continue reading

今だからこそ、あえてシルヴィオ・ベルルスコーニという人物について考察する

政治力という観点からは、もはやその権威は消滅しつつあるように見えたシルヴィオ・ベルルスコーニ元首相の訃報が流れた瞬間から、TVを含め、あらゆるすべてのメディアがベルルスコーニ一色に染まったことには、正直、非常に驚きました。しかも、生前のあらゆるスキャンダルと失言、暴言、さらには70件もの脱税、汚職、未成年売春などに関する裁判、過去のマフィアとの親密な関係の可能性を、誰もが知るところであるにも関わらず、その評価のほとんどが「時代を牽引したスーパー・シルヴィオ」という称賛であり、過去のスキャンダル、違法行為、特にマフィア関連の事象に詳しく触れたメディアは、主要紙以外の2、3紙にしか過ぎません。世界でも指折りの大富豪であるベルルスコーニ元首相が、支持者にとっては確かにカリスマではあっても、国営放送Raiを含め、所有する民放局以外のTV局、新聞及び各種メディアに、これほどの影響力を持っていたとは想像しておらず、多少興醒めした、というのが率直なところです(タイトル写真は、Il Foglio紙に掲載された写真を加工しています)。 Continue reading