時代とともに変遷を続けるイタリアの「コーザ・ノストラ」は、戦後長い期間、内実を関係者以外に決して漏らさない上、警察、検察という当局者たちの一部までが「マフィアは人々が作った伝説に過ぎない」、と口を揃えるほど隠され続けたシチリアのタブーでした。その、マフィア最重要コードである「沈黙の掟(オメルタ)」と、マフィアに支配され、抑圧された人々の静寂が崩れることになったのは、パレルモ裁判所の司法教育局調査裁判官であるロッコ・キンニーチのアイデアから、気鋭の検察官、カラビニエリ、機動隊のグループ「プール・アンチマフィア(反マフィア特別捜査本部)」が結成されてからです。姿を見せないまま際限なく獰猛になり、非道な復讐に明け暮れ、片っ端から邪魔者を血祭りにあげる「コーザ・ノストラ」を追いかける「プール」の検察官たちの、文字通り命懸けの捜査は、ブラジルに逃亡していた大物ボス、トンマーゾ・ブシェッタという最強の協力者を得ることになります。その捜査の中核となった検察官ジョバンニ・ファルコーネとブシェッタの信頼関係が、史上はじめて、総勢475人の逮捕者を出した「マキシ・プロチェッソ(大裁判)」として結実するのです。 Continue reading

Category Archives: Cinema

ラッキー・ルチアーノ PartⅡ: 第2次世界大戦における「アンダーワールド作戦」とそれからのイタリア

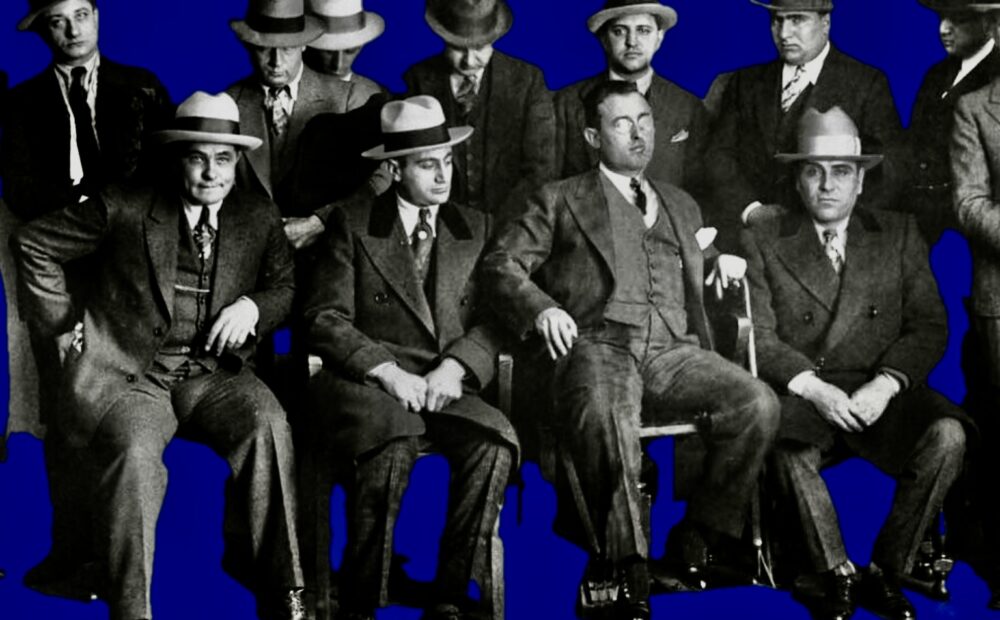

1931年、全米犯罪シンジケートの頂点に「コミッション」と呼ばれる一種の議会を設立し、「コーザ・ノストラ」を誕生させた「暗黒街の実業家」ラッキー・ルチアーノは、シンボリックな意味で1秒に100万ドルを稼ぐ男となっていました。リトル・イタリーのストリートで万引きや窃盗を繰り返していたイタリア系移民の少年は、20年ほどの間に、最高級のオーダーメイドのスーツを纏い、ウォルドーフ・アストリアホテルのスイートルームで暮らす大富豪となったのです。ところが1936年、ルチアーノ本人が直接関わっていたとは考えにくい犯罪の主犯として逮捕され、30年から50年という重い懲役刑を受けることになります。そうこうするうちに第2次世界大戦が勃発するわけですが、ルチアーノは獄中で米海軍「アンダーワールド作戦」に協力するようになり、その功績(?)が認められ1946年に恩赦。と同時に米国からは追放され、イタリアへと帰還しました。PartⅡでは、ルチアーノが中心となった「コーザ・ノストラ」の米海軍への協力の経緯とその後のイタリアの運命、現在でもルチアーノの関与があったか否かの議論が続く、1943年の英米海軍シチリア侵攻に伴うシチリア・マフィアの復活、そしてイタリアに帰還してからのルチアーノの動きを追っていきます。 Continue reading

ラッキー・ルチアーノ Part Ⅰ : 「禁酒法」を経て、暗黒街の分岐点となった「コーザ・ノストラ」の誕生

ニューヨーク、ロウアー・イースト・サイドのストリート。徒党を組んで万引きや窃盗を繰り返していた、イタリア系移民のタフな少年サルヴァトーレ・ルカーニアが、巨万の富を誇るチャールズ・ルチアーノ、「ラッキー・ルチアーノ」としてその名を轟かすには、さほど時間はかかりませんでした。このルチアーノに関しては、単なるギャングというよりも、当時の米国に跋扈する、シチリア・マフィアの旧態依然としたシステムを一気にイノベーションした、「暗黒街の実業家」と呼ぶ方が相応しいかもしれません。資本主義に基づく市場の自由が保証された1900年代の米国のカオスを背景に、まるで小説か映画のようにゴージャスでシック、そして残虐なサクセス・ストーリーを紡いだのち、1946年、ルチアーノは国外追放となってイタリアへ帰還します。なにより興味深いのは、PartⅠで追う米国におけるルチアーノのイメージと、PartⅡで追うイタリアにおけるルチアーノのイメージに、明らかな差異があることでしょうか。その理由も推論しつつ、2回にわたって、ラッキー・ルチアーノの生涯をたどります。 Continue reading

1900年前後 :「コーザ・ノストラ」黎明期「マーノ・ネーラ(黒い手)」とジョセフ・ペトロシーノ

今から100年以上昔の米国で繰り広げられた、現在「マフィア」と総称される犯罪ネットワークのひとつ、「コーザ・ノストラ」黎明期の物語は、多くの書籍や映画のテーマとなっているので、おぼろげにイメージしてはいても、われわれが住む世界とはかけ離れた別世界の物語という印象でした。しかし今回、資料として選んだ本を読んだり、映画を観るうちに、われわれが住む世界も、犯罪ネットワークの世界も、構造的にはよく似ているのではないか、との疑問が湧き上がったことを、まず告白しておきたいと思います。実際、コルレオーネ・ファミリーを描いてメガヒットとなった映画「ゴッドファーザー」は、経済的自由主義社会におけるマフィアの変遷の物語が描かれますが、「コーザ・ノストラ」に関しては、そもそも存在したシチリアマフィアの「家族及び同郷人の絆」、「国の中の国」というプロトタイプが、米国の文化コードと融合して巨大化したのだ、と認識しています。この項ではまず、「コーザ・ノストラ」以前の米国に渡ったばかりのシチリアマフィアの世界を追ってみることにしました(タイトル写真は「1860年エリス島」、Istituto Euroarabo di Mazara di Vallo, istitutoeuroarabo.itより加工引用)。 Continue reading

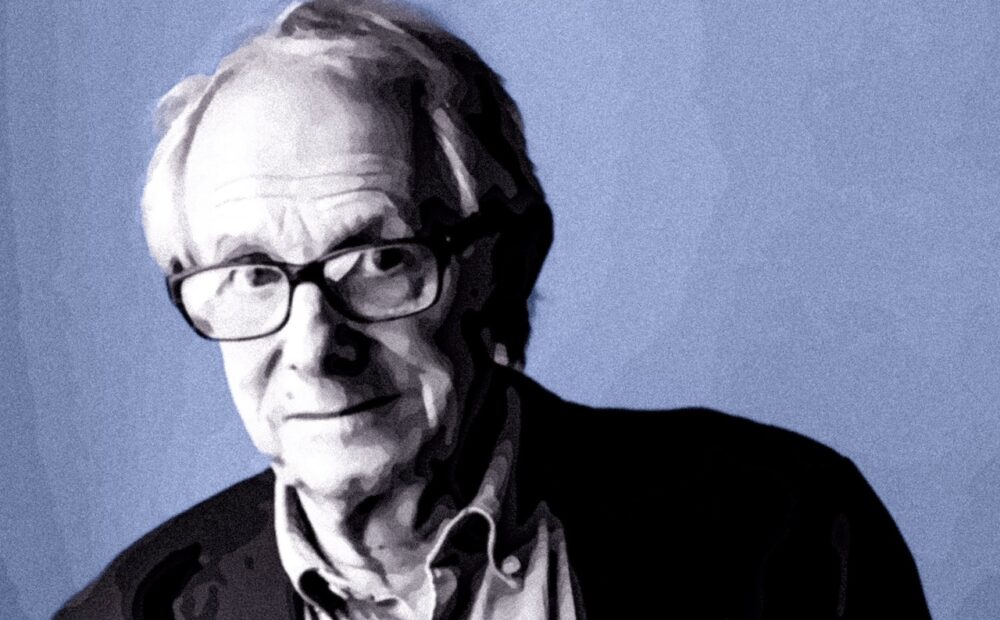

スピンオフ:ローマの街に熱烈に歓迎された、ケン・ローチと最新作「オールド・オーク」

世界中で尊敬される英国の最重要映画監督のひとり、という認識は当然ありましたが、最新作「The Old Oak(オールド・オーク)」封切りのため、ローマを訪れたケン・ローチが、これほどまでに熱狂的な歓迎を受けるとは予想していませんでした。監督が舞台挨拶をする予定の映画館はすべて、瞬く間にソールド・アウトとなり、ローマ滞在の最後に開催された舞台挨拶は、イタリア全国70の映画館で同時中継されるほどの人気でした。何より意外だったのは、1936年生まれのこの監督の作品を観るために、往年のファンだけではなく、多くの10代、20代の若者たちで映画館が埋まったことでしょうか。一貫して、社会から置き去りにされる弱者の絶望、そして一抹の希望を、リアルに、ヒューマンに描くこの映画監督は、かくしてローマに多くのメッセージを残すことになったのです。 Continue reading

マフィアの起源を探して19世紀、ガリバルディのイタリア統一前後、映画『山猫』のシチリアへ

「マフィア」という言葉は、「ピッツァ」や「スパゲッティ」同様、ほぼ世界中に知れ渡るイタリア語のひとつです。もちろんイタリアに、マフィアという名の特定の犯罪組織が存在するわけではなく、資本、権力と密に繋がる、あるいは権力そのもの、というケースもある、複雑な犯罪・違法システムを指す象徴的な名称だと認識しています。イタリアの『鉛の時代』を調べると、たとえば1970年、黒い君主と呼ばれるユニオ・ヴァレリオ・ボルゲーゼのクーデター未遂の影に「コーザ・ノストラ」が現れたり、1978年の『アルド・モーロ事件』に「ンドゥランゲタ」、あるいは「バンダ・デッラ・マリアーナ」が現れたりと、マフィアと時の政治権力の繋がりが強く疑われる現象に遭遇します。さらに92年、「コーザ・ノストラ」による『ジョバンニ・ファルコーネ検事爆破事件』『パオロ・ボルセリーノ検事爆破事件』、93年にローマ、フィレンツァ、ミラノの爆破事件が起こるわけですが、テロを使って国家権力と対等に交渉した、そもそもマフィアと呼ばれる犯罪組織、そのネットワークがいったいどのような環境で生まれたのか、まず、その起源を調べることにしました。 Continue reading

マルコ・ベロッキオ監督映画、共有された悲劇としての『Esterno Notte(夜の外側 イタリアを震撼させた55日間)』

イタリアでは2022年5月にPart1、6月にPart2が劇場で短期公開、11月に国営放送RaiでTVシリーズとして放映されて「最高傑作!」との絶賛を浴び、2023年のイタリア映画祭で公開された、巨匠マルコ・ベロッキオ監督の『Esterno Notte(夜の外側)』が、2024年8月9日からBunkamura ル・シネマ渋谷宮下を皮切りに、全国で順次公開されます。当時のイタリアで最も政治的影響力があった『キリスト教民主党』党首アルド・モーロが極左武装グループ『赤い旅団』に誘拐されたのは、『鉛の時代』まっただ中の1978年3月16日。その日から55日間というもの、イタリアは緊張と恐怖に打ちひしがれ、混乱し、翻弄されました。ローマのカエターニ通りに駐車された赤いルノー4のトランクで、モーロの亡骸が見つかったのは、誘拐から55日を経た5月9日のことです。『Buongiorno, notte(夜よ、こんにちわ)』から20年を経て、ベロッキオ監督が再び「アルド・モーロ事件」をテーマに、6つのエピソードで構成した、この330分のオムニバス超大作映画の背景を探ります。個人的には劇場で観て、TVシリーズで観たあと、Raiplay(イタリア国営放送Raiオンラインサイト)で連続して2回観返すほど夢中になった映画です。 Continue reading

映画「La scuola cattolicaー善き生徒たち」が描く、ローマのもうひとつの70年代

プリーモ・レーヴィ、クラウディオ・マグリス、とイタリアの深層を描く作家たちの作品を世に問う、気鋭の翻訳家、二宮大輔氏の寄稿です。社会、あるいは人間の本質に、日常の感性からさらりと食い込む、氏の視点にはいつもハッとさせられます。今回選んでくださった映画『La scuola cattolica (邦題:善き生徒たち)』は、ローマで実際に起きた「チルチェーオ事件」の犯人たちと、当時同窓だった作家、エドアルト・アルビナーティの同名の小説(2016年プレミオ・ストレーガ受賞)が映画化された作品です。この、あまりに衝撃的な事件については、多くのドキュメンタリー、映画、書籍が発表されていますが、「善き生徒たち」は事件そのものというより、その背景から、事件の原点へと導きます。浮き彫りになるのは、市民戦争にまで発展したイタリアの70年代という特殊な時代を生きた、裕福な家庭の青年たちの欲動と退廃。かなりヘビーな映画ではありますが、これもまたイタリアの真実です(タイトル写真は、「善き生徒たち」の一場面の写真ーcinemaserietv.itーをGlitch Imageで加工しました)。 Continue reading

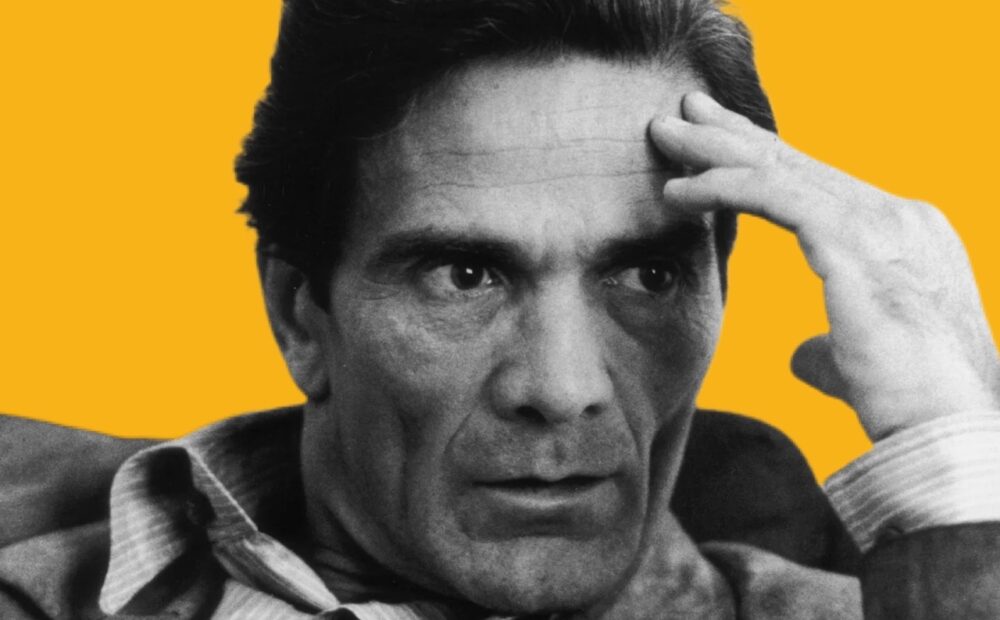

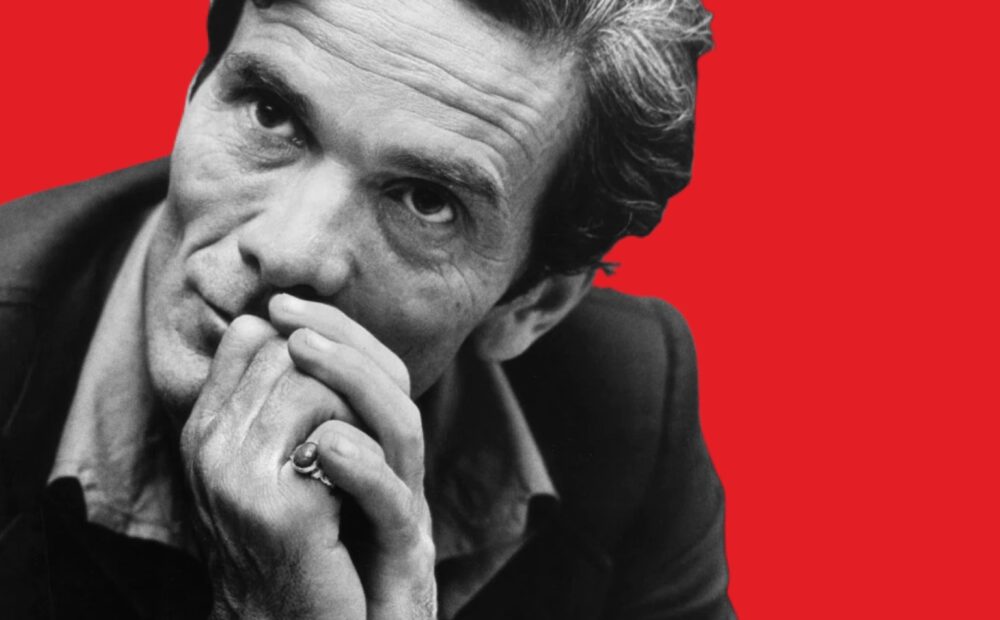

「すべては聖なるもの」: P.P. パソリーニ生誕100年、ローマで開かれた3つの展覧会 Part2.

Part1.で紹介したローマ市立美術館の展覧会が、パソリーニを核とした大規模な展示であるのに対し、バルベリーニ宮(Barberini Gallerie corsini Nazionali)、Maxxi(国立現代美術館)の展覧会は、「すべては聖なるもの」というタイトルは共通でも、前者が「予言的身体」をテーマに、バロック(あるいはマニエリスム)の絵画作品や1950年代のローマの郊外の写真と、パソリーニ作品との比較における身体の検証、後者が「政治的身体」をテーマに、パソリーニからインスピレーションを受けた、あるいは関連性のある現代美術の作品とのコラボレーションという形で展示されています。特にカラヴァッジョの作品とパソリーニ作品が並べて展示された、ローマならではの豪華なパルベリーニ宮の展覧会は、「僕は過去の力だ」(「リコッタ」)と言うパソリーニの美意識の根源が理解でき、個人的には最も興味深く鑑賞できました。もちろん、詩人の最晩年となった1975年に限定し、自身のメモやオリジナル原稿、話題となった新聞の寄稿、雑誌の記事などが展示されたMaxxiの展覧会も、十分過ぎる見応えです。 Continue reading

「すべては聖なるもの」: P.P. パソリーニ生誕100年、ローマで開かれた3つの展覧会 Part1.

今年2022年で生誕100年となるピエール・パオロ・パソリーニのメモリアルとして、「Tutto è Santo(すべては聖なるもの)」をタイトルに、ローマの3つの美術館で展覧会が開かれています。今年に入って、パソリーニのゆかりの地であるオースティアをはじめ、ローマの各地で展覧会やイベントが開かれていましたが、ひとりの詩人、ひとつのタイトルで、ローマ市立美術館(Palzzo delle Esposizioni)、Maxxi(国立現代美術館)、バルベリーニ宮(Barberini Gallerie corsini Nazionale)という、ローマの重要な美術館において、これほど大がかりな展覧会が開かれるのは異例です。さらに、Macro(ローマ市立現代美術館)では、パソリーニとエズラ・パウンドをテーマに、ローマ市立近代美術館(Galleria dell’Arte Moderna)では、パソリーニ自身が描いた絵画の展覧会が開かれ、ローマ市が全面的にバックアップした映画の上映会、イベントが、毎日のようにどこかで開催されています。 Continue reading