ローマはやはり映画の街、人々のチネマに対する愛情は計り知れないものなのだ、と改めて痛感しました。古き良きイタリア映画の黄金時代、トラステベレに暮らす庶民たちの胸を高鳴らせ、いくつもの思い出が積み重ねられた映画館、チネマ・アメリカが時代の煽りで廃館を強いられ取り壊されそうになる寸前、高校生たちが大挙して『占拠』したのは2012年のこと。その小さな『占拠』は、ベルナルド・ベルトルッチという巨匠を筆頭に、映画界から強力なサポートを受け、あっという間に街の話題をさらいます。やがてその高校生たちはラツィオ州、ローマ市から、3つの広場で開かれるオープンシネマのオーガナイズをまかされることになり、それらはいつしか夏の風物詩ともなりました。しかしその動きが、最新のテクノロジー装備のモダンでアヴァンギャルドな映画館、チネマ・トロイージにまで発展するとは、正直、考えてもいなかった。映画館から配信プラットフォームへと映画を巡る環境が大きく変わりつつある今、いまや大人になった高校生たちの挑戦ははじまったばかりです。 Continue reading

Category Archives: Cinema

難民の人々の受け入れを拒絶して、すべての港を閉じた1年:イタリアの何が変わったのか

このまま夏は来ないのではないか、というほど肌寒い毎日が続いていたローマが、朝起きたら突如として熱風吹きすさび、陽炎揺れる砂漠(!)になっていた、という極端な2019年の初夏は、イタリアの今の状況を、そこはかと暗示しているかもしれません。マテオ・サルヴィーニ副首相及び内務大臣は、2018年6月、衝撃的にイタリアの全港を閉鎖。粗末なゴムボートに乗せられ地中海を漂流する、難民の人々を長年救助してきた多くのNGO船の「生命を護る勇敢な救援者たち」という評価を打ち砕き、「海の悪質タクシー:NGOは難民ビジネスとつるむ犯罪者たち」という濡れ衣を着せて1年の月日が過ぎました。その後のイタリアはどう変わったのか、そして現在の地中海とリビアの状況を追ってみたいと思います(写真は、『港を開こう』をオープニング・タイトルのスローガンとした『チネマ・アメリカ』に続々と集まった人々)。 Continue reading

『AFMV』で遂に銀幕へ、イタリアのWebを席捲する The Jackal

たまにはイタリアのWebカルチャーの、メジャーな動きにさらっと迫ってみようと思います。Youtubeに膨大にアップされたWebビデオシリーズで、押しも押されぬ絶対的な人気を誇るのが、ナポリのインディ・フィルムメーカー The Jackal。『インディ』とはいっても、S.r.l (会社組織)としてきっちりマネージされ、Youtuberを含めた他のフィルムメーカーたちとは比較できない、プロフェッショナルなビデオシリーズでWebを席捲しています。わたしも、ナポリマフィア『カモッラ』を描いた『ゴモッラ』のパロディシリーズあたりから注目しはじめたのですが、そのThe Jackalがここ数年、あれよあれよという間にいよいよメジャーになって、遂に劇場映画『AFMV』を制作、現在絶賛上映中です。 Continue reading

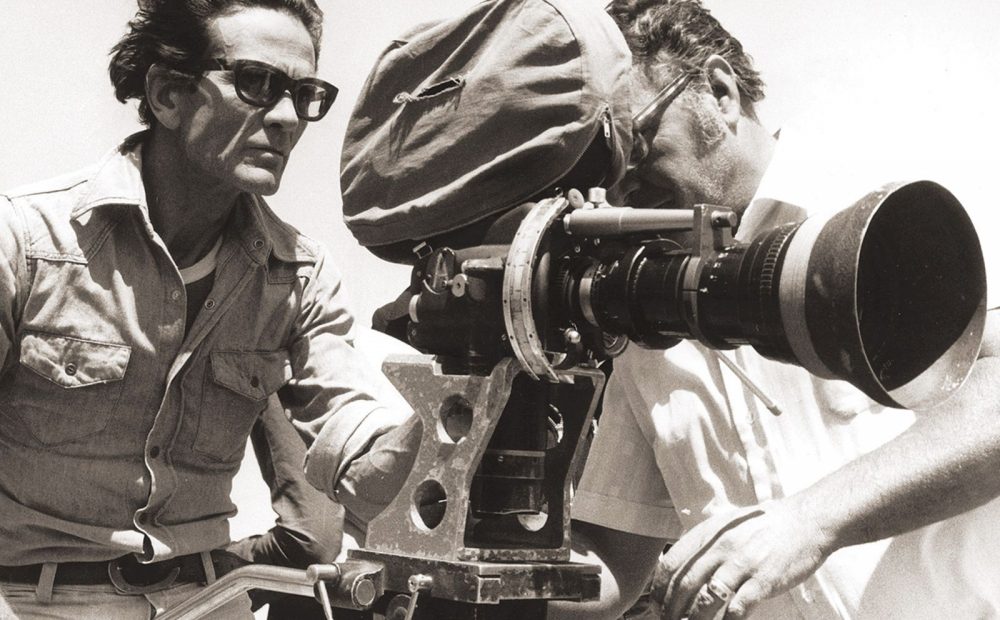

『鉛の時代』パソリーニ殺人事件の真相と闇:「唯一」の犯人の死

地中海の明るい太陽輝く、陽気で美しいイタリアには、絶望と悲しみに彩られた深い闇も同時に存在することを、ふいに感じることがあります。米国CIAとイタリア国家の一部により、戦後画策された『グラディオ作戦』、『フォンターナ広場爆破事件』からはじまった『緊張作戦』に煽られエスカレートした政争で、イタリアを血の色に染めた『鉛の時代』。ピエール・パオロ・パソリーニの無残な死もまた、確実な証拠は上がらなくとも、『緊張作戦』の一環と捉える人々が多く存在します。その事件の真相を知るであろう、パソリーニ殺人の犯人として、たったひとり刑に服した当時17歳の少年、ジュゼッペ(ピーノ)・ペロージが今年7月20日、59歳でひっそりと病死しました。 Continue reading

EXCLUSIVE!遂に日本上陸 FUZZ ORCHESTRA:ファズ・オーケストラ

FUZZ ORCHESTRA(ファズ・オーケストラ)の行くところ、唸るようなエネルギーが充満し、場の温度が3℃は軽く上昇する。イタリアのインディ・シーンでは、もはや知らない人はいないFUZZ ORCHESTRAが、桜咲く3月、初のジャパンツアーを敢行します。アグレッシブ、ドラマティックにアヴァンギャルド。ぼんやりしてると彼らが醸す熱狂に、「はらわた」ごと鷲掴みされ虜にされる、なかなかあぶない癖になるバンドです。ジャパンツアーを控えた2月、ローマ・インディの殿堂、Fanfullaで行われたFUZZのライブに、改めて痺れました。

Continue reading

イタリア映画の新しいアイデンティティ

イタリア映画、文学、そして音楽に、並々ならぬ造詣を持つ二宮大輔氏の寄稿です。2016年には、キネマ旬報で「パオロ・ソレンティーノが仕掛けた迷路」と題して「現代のフェリーニ」と称されるソレンティーノの世界を評論。また、文学座、高橋正徳氏演出によるお芝居では、現代イタリア演劇の原点と言われるエドゥアルド・デ・フィリッポの、難解なナポリ方言が多用された戯曲『フェルメーナ・マルトゥラーノ』を翻訳するなど、まさに八面六臂の大活躍でした。その二宮氏が豊かな感性と鋭い視点で現代のイタリア映画の話題作をレビューします(写真は『透明の少年』より)。 Continue reading

音楽シーンを劇的に変えた、ローマ、ピニェートの音楽革命: ファンフッラ

前々から、インタビューしたいと思っていたMan(マヌー)にようやくじっくりと話を聞くチャンスに恵まれました。十数年前までは、散歩するのがためらわれるほど、殺伐と荒れた空気が流れる、うらびれた地区だったピニェートが、あれよあれよという間にローマの若者たちの間で「Fico(cool)!」と話題になる、音楽に溢れた街角になりました。しかもピニェートのその動きからローマのインディ・シーンは激変。マヌーはその変貌の背後に、ひそやかに、しかしブリリアントに存在する人物です。 Continue reading

ベルリン映画祭金熊賞「映画」海は燃えている: Fuocoammare

Sacro GRA 『ローマ環状線、めぐりゆく人生』で、2013年のヴェネチア映画祭、金獅子賞を獲得したジャンフランコ・ロージ監督が、2016年2月、『Fuocoammare : Fire at sea (海は燃えている)』でベルリン映画祭の金熊賞をも獲得。アフリカ、中東からの難民の人々の欧州への架け橋のひとつとなっている地中海の孤島、ランペドゥーサ島の「現実」を追ったこのドキュメンタリーは、並外れて胸に響く作品と絶賛され、ローマでも多くの感嘆の声が上がっています。 Continue reading

『鉛の時代』と「死刑台のメロディ」:米国最悪のサッコとヴァンゼッティ冤罪事件

ご承知の通り、イタリアも日本同様、第二次世界大戦の敗戦国です。しかし同じ敗戦国であっても、イタリアは世界でも10本の指に入る武器産出国であったり、NATOの一員であったりと諸々の状況は大きく異なります。もちろんイタリアは欧州連合を形成する1国ですから、地政学的な相違が大きいのですが、米伊の関係に関しては、1800年代後半からのイタリア移民に端を発する両国の愛憎が影響しているように思います。(タイトルの絵は Ben Shahn : Vanzetti e Sacco) Continue reading

映画館の「占拠」から生まれた、ローマの夏 、サン・コシマート広場の夜毎のチネマ

ローマでは毎年夏になると、あちらこちらの広場や公園でコンサートやチネマ・アペルト(オープンチネマ)が開かれ、そのイベントの数々は夏の風物詩でもあります。しかし去年あたりからローマ市財政危機のせいか、夏のイベントもぐんと縮小。残念、と思っていたところ、トラステヴェレの広場で、素敵なチネマのフェスティバルが開催されました。 Continue reading