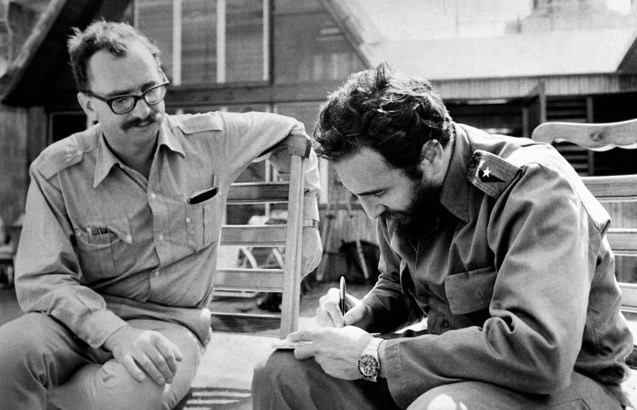

2018年3月16日、戦後イタリアの民主主義の構築を根底から覆した、と言われる『アルド・モーロ元首相誘拐・殺害事件』の40年目のメモリアル・デーを迎えました。重要なポジションにいる検事、数々のジャーナリストたち、歴史家たちにより、長い時間をかけ、あらゆる側面から、この大事件の詳細、背景が調べあげられ、もはやどこから手をつけたらいいのか分からないほどの、幾万の情報が積み上げられています。(この項は、『赤い旅団』誕生の背景 からの続きです。写真はジャンジャコモ・フェルトリネッリとフィデル・カストロ。movieplay.it 、feltrinellieditore.itより引用)

さて、1970年に誕生する『赤い旅団』のそれからの経緯を追う前に、その事件を境に、それまでは他の極左武装革命グループとほとんど変わらない評価だった『赤い旅団』(有名ではあっても)を、世界に名を轟かす極悪テロ集団へと変貌させた『アルド・モーロ事件』のメモリアルデーに寄せて、ここで少しだけ、事件の輪郭をまとめてみたいと思います。

『アルド・モーロ事件』のラビリント、そして終わりなき追求

現代イタリアにとっての『アルド・モーロ事件』は、まさに『ゴルゴダの丘』、と言っても過言ではないかもしれません。

というのもアルド・モーロが最後に書いた、自分の片腕であったキリスト教民主党書記長ザッカニーニに宛てた壮絶な手紙は、『マタイによる福音書』に描かれた、ゴルゴダの丘のシーンを彷彿とする内容でもあったからです。「あの男(イエス)を十字架にかけよ」と叫び、狂乱する群衆に向かって、総督ピラトは「この人の血について、わたしには責任がない。おまえたちが自分で始末するがよい」と言います。すると群衆全体が「その血の責任は、われわれとわれわれ子孫の上にかかってもよい」とエキセントリックに口々に叫ぶというのが福音書の物語です。

アルド・モーロの手紙は、「わたしの血はおまえたち、政党(キリスト教民主党)、そして国の上に降り注ぐだろう」と、悲劇的な予言、呪詛ともいえる言葉で締めくくられていて、敬虔なカトリックの信者であったモーロは、「あの男を十字架にかけよ」と口々に叫ぶ同僚たちの裏切りを聞き、ゴルゴダの丘のすさまじい、そして不条理な殉教ー『パッショーネ』を、おそらく示唆したのだと思います。

この『アルド・モーロ事件』に関して、すべての資料を網羅し理解するには、控えめに言っても数年かかるのではないか、と思われる膨大な情報が残されています。40年の間、オフィシャルな犯行当事者である『赤い旅団』のメンバーたち、犠牲者となった方々の遺族の告発を含め、『モーロ事件』に関する詳細を語る書籍が、とどまることなく出版され、何本も映画が撮影され、ドキュメンタリーが作られ、主要メディアだけでなく、ネット上にも(フェイクも含めて)記事が溢れています。あらゆる背後関係の分析、証拠、考察が、まるでバロック装飾のように隙間なく、細密に積み重ねられながら、しかも日々、増殖し続けているという様相です。

当時のイタリア全国民が強烈なショックを受け、深い傷を負いながらも、決して真相が明らかにはならなかった40年前のこの悲劇を、忘れることなく、執拗に追求する司法官、政治家、ジャーナリストたちの姿勢は、現代イタリアに根づく、いわばパルチザンの『レジスタンス』精神の現れとも言えるかもしれない。あるいは、「どんなに時間が経とうとも、イタリアはこの事件を絶対に忘れることはないのだ」という表明を、目には見えない彼方の次元へ向けて発信しているのかもしれません。

1. 外国(NATO)諸国の関与ーグラディオ。2.『赤い旅団』による国家機構への戦争宣言、クーデターとしての政治テロ。3. 国内軍部諜報と『秘密結社ロッジャP2』、及びマフィアの関与。緊張作戦。 4. 国内政治権力闘争。

『アルド・モーロ事件』を現代から俯瞰するなら、大きく分けて、以上の4つのアスペクトが見えてきます。そして、膨大な資料から、これらのアスペクトが見え隠れするにも関わらず、「確かに、どうしても解けない謎が数多く存在し、国内外シークレットサービスの痕跡、『秘密結社ロッジャP2』のメンバーの名前がいたるところに現れて、謎は深まるばかりだが、極左テロリスト『赤い旅団』が犯した政治犯罪であるには間違いない」というのが、主要メディアのオフィシャルな見解です。

それはもちろん、当事者である『赤い旅団』のコマンドたちが「わたしたちがやりました」と自白し続け、その証拠も多く残っているからですが、現在は刑期を終え、自由の身となっているその犯行グループの何人かは、今回も主要メディアのメモリアル特集のインタビューに答えていました。そして、彼らの話す『政治テロとしてのアルド・モーロ誘拐・殺害』の物語は、40年前からほぼ同じ内容で、新しい情報が語られることは、何ひとつありませんでした。

彼らの背後にイタリア国家中枢、諸外国を含めるあらゆる共謀の可能性が、証言とともに存在するにも関わらず、当事者がすでに亡くなっていたり、嫌疑をかけられた『赤い旅団』以外の人物が起訴され裁判となっても、最終的には『無罪』となっていたりと、真相に近づこうと進められる捜査は、ある瞬間からブラックホールに吸い込まれて、確証がまったく取れなくなってしまいます。そしてそのブラックホールこそが、イタリアの『鉛の時代』のあらゆる事件に共通するリアリティでもあるのです。『アルド・モーロ事件』に関しては、「確かに『赤い旅団』も関わっている可能性があるね」などと、皮肉めいた痛烈な評価をするジャーナリストもいるほどです。

また、次のような尋常でない告白もあり、当時、緊急設置されたヴィミナーレー内務省の危機管理委員会に加わって、『モーロ事件』に関するストラテジーを指揮した米国CIAのシークレット・サーヴィス、スティーブ・ピシェーニックが「わたしがやりました」と、その理由とモーロ元首相殺害に至るまでの状況を、延々と述べるというインタビューが出版されています。77年まで米国の国務長官であったヘンリー・キッシンジャーの片腕だったというこの人物の告白は、しかし腑に落ちない部分もあり、結果、イタリア社会においては、それほど重要で決定的な証言だとは見なされてはいないようです。

もちろん、78年の武装グループ『赤い旅団』側から見るならば、当時のイタリア政治の要であり、次期大統領と目されていたアルド・モーロという重要人物を『政治誘拐』することで、55日もの間、共和国全体を恐怖に陥れ、機能不全に陥れた事実は、彼らが狂信したマルクス・レーニン主義思想に基づいて遂行した『武装政治の実現』であり、『クーデター』であり、背後にあらゆる複雑な謀略があろうとなかろうと、『政治』行為であったことは疑いようがありません。国家機構を麻痺させることで、彼らの『極左武装革命戦士』としての矜持は、瞬間的には満たされたであろうと考えます。

マルコ・べロッキオ監督の映画、『Buongiorno Notteー夜よ、こんにちわ』は、アルド・モーロが監禁されていたモンタルチーニ通り8番地1Fの名義人、イレギュラーの『赤い旅団』メンバーであった(というのも、彼女は毎日事務所に通う職業を持ち、身元を隠してフルに極秘活動をしていたメンバーたちとは違うため)、アンナ・ラウラ・ブラゲッティ(のち、『アルド・モーロ事件』の中核メンバーのひとりであり、『スーパークラン』としてシミオーニとも強いつながりを示唆されるプロスペロー・ガリナーリと結婚)が書いた告白書『Il prigionieroー囚人』が原作の、『事件』を描いた数々の映画の中でも異色の視点を持つ、珠玉の作品です。

ベロッキオは、どこにでもいる、言ってみればテロリストの顔がまったくそぐわない、女性主人公の『思想』と『迷い』、葛藤で揺れ動く心情に、ヒューマンに寄り添いながら「事件」を捉えています。少なくとも女主人公の『革命』は、学生の延長のようで子供っぽく、覚悟なく、国家に戦争をしかけた武装グループとはとうてい思えないものでもあるのです。

実際、彼らのしかけた国家への『クーデター』そのものが、グラディオに利用された茶番と呼べるものかもしれず(彼らが決してそれを認めなくとも)、あの時のアルド・モーロの犠牲が「夢」であったらよかった、モーロが生きて解放されていれば、あのときイタリアは『希望』を失わずに済んだのに、とベロッキオは暗示しているようにわたしには思えます。ラストシーンの、『赤い旅団』の要求を決して受け入れなかったジュリオ・アンドレオッティ、フランチェスコ・コッシーガ、エンリコ・ベルリンゲル、ベッティーノ・クラクシー(唯一モーロ解放に大きな働きを見せた)をはじめとする当時の政府議会の面々、さらには教皇が醸すものものしい『現実』に、この映画の意図である「イタリアの悲劇」が集約されているのかもしれません。

第二次世界大戦の枢軸国であり、敗戦ののち、戦勝各国から、常に政治、経済をコントロールされ続けた戦後のイタリアは、冷戦下の40年前、イタリア共産党と連立組閣することで、そのコントロールを突き破ろうとしたアルド・モーロ元首相の死とともに、ひょっとしたら訪れていたかもしれない『新しいイタリア共和国の未来』をも失いました。イタリアの戦後は『アルド・モーロ事件』を境に、キリスト教民主党が第1党として、他党とのバランスがとれた状態で長期政権を維持した、第1イタリア共和国の終焉を迎えることになりました。

そういうわけで、3月16日のメモリアルデーを迎え、『アルド・モーロ事件』に少し触れましたが、『赤い旅団』の経緯を追うこの項では、まだまだその詳細までには到達しません。アルド・モーロ事件に関しては、机の上に積んだままの新刊を、少なくとも何冊か読んでから、詳細を追って行きたい所存です。

※レオナルド・シャーシャの原作を、エリオ・ペトリが映画化した『TODO MODO』(1976)は、イタリアのキリスト教民主党の政治、図らずも『アルド・モーロ事件』を予告したごとき内容となった映画として再評価されています。

そこで、ここではまず、『赤い旅団』が結成された70年まで再び遡り、いまや、イタリアの都市には必ずいくつかある大型書店チェーン、フェルトリネッリ出版の創立者、ジャンジャコモ・フェルトリネッリと『赤い旅団』の深い関係、『赤い旅団』のそれからの変化を追ってみようと思います。ジャンジャコモ・フェルトリネッリというイタリアでも指折りの富豪の家族を出自とするこの人物は、出版界においては時代が生んだ天才であり、と同時に情熱に満ちた『革命家』でもありました。

※なお、この項では主に、70〜72年代の、時代を反映するイタリア映画のクリップを記事の間に挟んでいこうと思います。

▶︎クラシックな共産主義者『赤い旅団』と、100リラ硬貨でデザインされた、いびつな形の五芒星