次々と届く『赤い旅団』の脅迫的な声明、アルド・モーロの明晰でありながら、次第に重く、感情的になっていく手紙にも、政府は一切反応せず、ひたすら「テロリストとの交渉を拒絶」しました。事件に明らかな進展がないままに、緊張は日に日にエスカレートしていきます。もはや一刻も無駄にできない状況のなか、遂に『イタリア社会党』のベッティーノ・クラクシー、教皇パオロ6世、モーロの中東政策における右腕でもあったSISMI(軍部諜報局)のステファノ・ジョバンノーネ大佐、そしてパレスティーナそれぞれが、モーロ解放に向けた『旅団』とのアンダーグラウンドな交渉に挑みはじめました。しかし、いずれの交渉も成立間際で決裂し、市民は衝撃的なフィナーレに直面することになった。そのあまりに過酷な結末に、深い無力感と絶望を打ち消そうとする自己防衛本能が社会全体に広がり、当時、事件について語る人はほとんどいなかったそうです。『モーロ事件』の詳細を語りはじめるには、それから数年の月日が必要でした(Part1.はこちらから)。

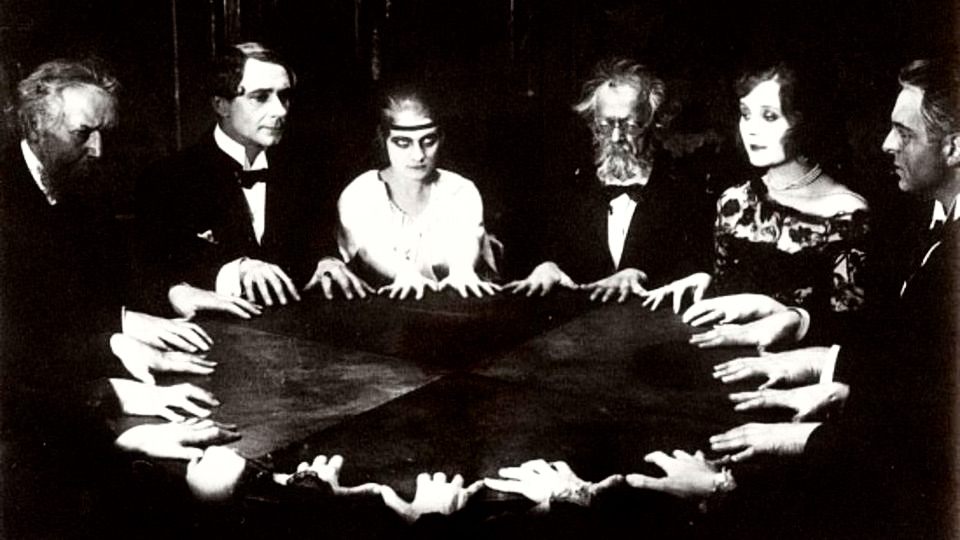

ボローニャの降霊会

『モーロ事件』ののち、フランチェスコ・コッシーガ内務大臣も、『秘密結社ロッジャP2』メンバーで構成されたタスクフォース(Comitato tecnico-politico)に加わったスティーブ・ピチェーニックも、「どうすればモーロを救えるかを、懸命に考えた」とは言っていますが、55日の間、街中に溢れ、市民の行動を厳格に制限しながら大捜査を行なっていた警察官やカラビニエリ、シークレット・サービスは、一向にモーロが監禁されている「人民刑務所」を、見つけることができませんでした。

いずれにしても、生涯をかけて事件を追い続ける、『イタリア共産党』元上院議員セルジォ・フラミンニが指摘するように、コッシーガ内務大臣が率いるタスクフォースには議事録がまったく残されておらず、事件中に彼らがどう動いたのかは、闇に包まれたままとなっています。そのタスクフォースの会議で、『P2』のグランデ・マエストロ(総帥)、リーチォ・ジェッリを見かけたという証言などもありますが、実際には誰が参加して、どのような会議が行われていたのか、今となっては知る由もありません。

そして結局のところ、やはりこのタスクフォースには、モーロの生命を救う意図が、はじめからなかったのではないか、と疑問を持たざるをえないのです。さもなくば、『旅団』が「市民に隠し事があってはならない」と公表した、モーロがコッシーガ宛に「慎重に交渉を進めるべき」と書いた手紙が届いた直後に、アンドレオッティ、コッシーガも参加して開かれた『キリスト教民主党』幹部会議で、「Fermezzaーテロリストとの交渉の拒絶」を公式に決定する性急さはなかったはずです。

またタスクフォースが、衝撃的なフィナーレまで、55日間もの時間を必要としたのは、「ひょっとすると政府が、交渉に応じる可能性があるのではないか」、と『旅団』が考えるよう欺くためでもあり(ピチェーニック談)、同時に、敵が多くいたとしても(事件前、左派文化人、極左グループは、モーロを『キリスト教民主党』のシンボルとして、一斉に攻撃していましたから)、長期に渡って市民の信頼を得る「知的なリーダー」というモーロのイメージを、少しづつ、しかし壊滅的に打ち砕く意図もあったからでしょう。

モーロから次々と送られてくる「交渉」を促す手紙の反応として、その都度「国がテロリストの言いなりになるなんてありえない」「国の体面こそが最重要」とでも言わんばかりの国粋主義的な空気が増幅され、政府もメディアも「交渉の拒絶」こそが唯一の選択肢のように振る舞い続けます。

また、後述するように「この手紙を書いているのは、われわれが知っているモーロではない。ドラッグが与えられたに違いない。あるいはストックホルム症候群に陥っているのだ」、とまるでモーロが狂気に陥ったかのような評価が次々に噴出し、国を顧みない(と彼らは見なし)モーロへの非難が次第にエスカレートしていきました。

しかし事件の経緯を知ったのち、改めてモーロの手紙を読み返すなら、その文面に感情が露わに剥き出された表現を多く見出したとしても、その主張には何ら異常を認められないのです。レオナルド・シャーシャが指摘するように、常に明晰で、倫理的な提案がなされています。

なお、『旅団』との交渉を最後まで主張した、イル・マニフェスト紙の編集長ヴァレンティーノ・パルラートは、「犯罪者とは交渉しない。つまり野盗である『赤い旅団』と合意することなどありえない、という言葉が、ほんの数日間にすべてのイタリア市民の脳裏に刻み込まれた。しかしわたしは他の多くの人々と同じように、イタリア政府が真の強さを持っていたなら交渉したはずだ、と思うのだ」と語りました(エンマニュエル・アマーラ)。

そして当時、そう考えていた人々が、パルラートが言うように、実は大勢存在していた、とも思います。にも関わらず、モーロが誘拐されている期間の主要メディアの一面記事は、「テロリストとの交渉は国家の敗北」という政府の姿勢そのままの論調に席巻されています。

さて、1978年4月2日のことです。事件のコンテクストにはまったくそぐわない、突飛な出来事が起こることになりました。

その日の午後、大学教授を含める12人の友人たち、彼らの5人の子供たちが集まった、ボローニャの郊外ザッポリーノのヴィラで、すでに鬼籍に入った『キリスト教社会党』上院議員ルイジ・ストゥルツォ、フィレンツェの市長であったジョルジョ・ラ・ピーラの幽霊を呼び出す「降霊会」(!)が開かれました。そしてその「降霊会」で、彼らは幽霊にモーロの居場所を尋ねた、と言うのです。

もちろん、このイタリア版「こっくりさん」とも言える小皿を使った「降霊会」の存在は、のちに明らかになったわけですが、アカデミックな世界で仕事をする人物を含む大人たちが、昼下がりの暇つぶしに「降霊会」を開く、などという話は、イタリアにおいては前代未聞です。

そればかりか、なんとその神秘の会合には、1996~98年、2006年~2008年にイタリアの首相を2期務めることになる、当時ボローニャ大学で政治・経済学部の教授であったロマーノ・プロディが参加していたのです。

1981年の6月に開催された第1回『政府議会モーロ事件調査委員会』の聞き取りで、プローディは次のような証言をしています。

「雨が降る日だった。われわれは小皿を使って遊んでいたが、わたしにとってははじめてのことだったので、ほとんど何をしているのか分からなかった。やがて、ボルセーナ、ヴィテルボ、グラドリという言葉が現れたんだ。はじめは誰も注意を払わなかったが、地図を見てみると、グラドリ(ヴィテルボ)という街があることに、われわれは気づいた。互いに、『その街を知っているか』と尋ねあったが、誰も知らなかったので、たった今感じているのと同じように、確かに滑稽だとは思いながら、義務として届けることにした。もし、その名が地図に存在せず、(ローマから離れた)マントヴァであるとか、ニューヨークであったならば、誰も注意を払わなかっただろう。その土地の名前が無名であったからこそ、わたしは注目したのだ」

雨がしとしとと降るボローニャの郊外に降りてきた、ストゥルツォの幽霊が示唆した地名を、こうしてプロディは念のために、『キリスト教民主党』のモーロ不在の間の書記長代理、ベニーニョ・ザッカニーニの広報主任に報告し、それがフランチェスコ・コッシーガ内務大臣に伝えられ、遂にはエレオノーラ・モーロ夫人の耳にも入ることになりました。

なおPart1.で記したように、事件の翌々日の3月18日、モレッティとバルツェラーニが潜むグラドリ通りのアパートに、警察が取り調べに押し寄せながら、強制捜査をすることなく引き返していますが、プロディからの情報を受けたコッシーガ内務大臣は、ローマ市内の、そのグラドリ通りはまったく無視して、何の捜査もしていません。

一方、捜査はローマ近郊のヴィテルボに存在する、住人よりも羊の数が多いのどかな「グラドリ」村に1点集中。重装備した警察、カラビニエリが大量に導入され、物々しい捜査劇が繰り広げられています。もちろん、モーロの形跡はどこにもありませんでした。

この時エレオノーラ夫人は、コッシーガに「フランチェスコ、ローマ市内にグラドリという通りがあるんじゃないの? 探してみてください」と連絡したそうですが、コッシーガは「ノレッタ、電話帳にも載っていないんだ。ローマにはグラドリ通りは存在しないよ」と一蹴しています。この会話でちょっとハッとしたのは、コッシーガはエレオノーラ夫人を、愛称のノレッタと呼ぶほどモーロ夫妻とは親しい関係だった、ということでしょうか。

すでに警察が、グラドリ通りを捜査した経緯があるだけではなく、モレッティが拠点としていたアパートの建物を含め、内務省諜報局が不動産管理会社名義で、複数の不動産を所有していたため、コッシーガがその通りの存在を知らないはずはなかったのです。ただし、当時のローマ警察は、グラドリ通りがシークレット・サービスの縄張りであるということをまったく知らず、その秘密は、内務省と国家機構の一部でしか共有されていなかったのだそうです。

しかしなぜ、ボローニャ大学の教授たちが、突然「降霊会」などという前時代的で風変わりなイベントを開くに至ったのか。1978年12月に行われた司法官の質問に、参加者のひとりは「雨が降っていたので、他にすることがなく、暇つぶしではじめた」と淡々と答えています。

さらに、1998年の『政府議会モーロ事件調査委員会』の聞き取りで、やはり『降霊会』の出席者であったマリオ・バルダッサッリ、アルベルト・クロは「そもそもわれわれは、『降霊会』など、まったく信用していない。それまで参加したことはなかったし、そのとき1回きりだ」としたうえで、「ボルセーナ、ヴィテルボ、グラドリ」と言う地名は、何人かが複数回試して出現した地名であり、正真正銘の霊言だった」と答えました。

しかしながら、真相はどうも違うかもしれず、最近の調査によると「降霊会」の参加者が、ボローニャの極左グループ『ポテーレ・オペライオ』『アウトノミア・オペライア』周辺と交流があり、どうやらその『アウトノミア』筋から得た情報を、集まった人々のひとり(全員かもしれませんが)が「降霊会」という遊びの最中に、故意に小皿を文字盤の上で動かして居場所を告げたのでは? と推理されています。いずれにしても、その地名を知ったプローディが『キリスト教民主党』に知らせ、「モーロを救おう」としたということです。

当時の『赤い旅団』には、『ポテーレ・オペライオ』『アウトノミア・オペライア』から流れてきたメンバーが多くいましたから、極左グループ同士、人から人へと情報が動いたのかもしれませんし、リーダーであるフランコ・ピペルノが『降霊会』の参加者とそもそも旧知の仲だった、という説もあります。また第3回『政府議会モーロ事件調査委員会』の副委員長ジェーロ・グラッシによると、『ポテーレ・オペライオ』は、モーロが生還することで、「政治に激震が走り、いっそうのカオスが形成されるに違いない」と考えていたそうで(彼らもまた「革命家」たちですから)、事件の後半には『イタリア社会党』の要請でモーロを救うことに腐心しています(後述)。

なお、ロマーノ・プロディがKGBと深い繋がりがあったという憶測もありますが、「プローディ教授はKGBの局員たちに、なぜか人気があった」という証言はあっても、本人がKGBに関係していた、という確固とした証拠はありません(イタリア語版 ウィキペディア)。

また、このグラドリ通りがSISDEが管轄していた諜報ゾーンであり、モーロがしばらくの間、監禁されていた可能性もあるという説には、最近になって、「フェイクニュースだ」との声が上がり、大学教授、研究者、ジャーナリスト、歴史家など51人の署名が集まっています。『政府議会モーロ事件調査委員会』は、モーロの痕跡を調べるためにDNA捜査まで行いましたが、モーロがこのアパート内にいたことがある、という明らかな証拠は見つかりませんでした(アンドロクロノス)。

▶︎悲劇の共有