Part1.で紹介したローマ市立美術館の展覧会が、パソリーニを核とした大規模な展示であるのに対し、バルベリーニ宮(Barberini Gallerie corsini Nazionali)、Maxxi(国立現代美術館)の展覧会は、「すべては聖なるもの」というタイトルは共通でも、前者が「予言的身体」をテーマに、バロック(あるいはマニエリスム)の絵画作品や1950年代のローマの郊外の写真と、パソリーニ作品との比較における身体の検証、後者が「政治的身体」をテーマに、パソリーニからインスピレーションを受けた、あるいは関連性のある現代美術の作品とのコラボレーションという形で展示されています。特にカラヴァッジョの作品とパソリーニ作品が並べて展示された、ローマならではの豪華なパルベリーニ宮の展覧会は、「僕は過去の力だ」(「リコッタ」)と言うパソリーニの美意識の根源が理解でき、個人的には最も興味深く鑑賞できました。もちろん、詩人の最晩年となった1975年に限定し、自身のメモやオリジナル原稿、話題となった新聞の寄稿、雑誌の記事などが展示されたMaxxiの展覧会も、十分過ぎる見応えです。

Barberini Gallerie Corsini Nazionale「予言的身体」

ジョヴァン・ロレンツォ・ベルニーニの指揮のもと、フランチェスコ・ボロミーニの協力で建築されたバルベリーニ宮は、まず、そのバロック様式の、ある種の歪みがある音楽的な優美さに圧倒されます。その宮殿にラファエッロ、カラヴァッジョ、グイド・レーニ、フィリッポ・リッピ、ティッチアーノ、ティントレットというイタリアの巨匠の絵画がひしめいているわけですから、何度訪れても飽きることなく、行くたびに新たな発見がある美術館です。

その美術館で開かれているパソリーニの展覧会は、コンパクトではありますが、なるほど、詩人の陰影の強い映像美、人間像は、マニエリスムからバロックの魂が根底に流れる美意識だったのだ、と改めて納得することになりました。

バルベリーニ宮における「予言的身体」をテーマにした展示は、プロローグから、エピローグまで6つのセクションに分かれており、まず、ボローニャ大学におけるパソリーニの師であったロベルト・ロンギの著作の展示から、シンボリックにはじまります。ロンギといえば、350年もの時間の闇に置き去りにされたまま忘れ去られていた、ミケランジェロ・メリージ・カラヴァッジョの再評価のきっかけを作った(1951年、1953年、ミラノの展覧会において)、近代イタリアの美術評論家、美術史家として重要な人物です。

そのロンギの授業を受けていたのが、若き日のパソリーニであり、今から思うなら、その出会いはまさに運命的とも言え、もしロンギとの出会いがなければ、パソリーニの映画作品に一貫して漂う、あの独特のAngosciante(不安をかきたてる)な、暗く、それでいて繊細な美意識が醸成されたかどうかは、きわめて疑問に思います。のちにパソリーニは、自分がロンギから多大な影響を受けたと発言していますが、初期の作品においては、まったく無意識のまま、ロンギから受け継いだ美意識を映像に投影していたそうです。

展覧会では、「Lo.Go.Pa.G」から「リコッタ」の撮影風景が展示され、その中編映画の劇中劇にある、いかにも絵画的に構成された「十字架降下」のシーンが、マニエリスム(ルネッサンスからバロックの移行期に見られる、被写体に極端な婉曲、誇張が見られるスタイル)の画家、ヤコポ・ダ・ポントルモの「聖なる幸福(Santa Felicità)」をモデルに構成されたことが検証されています。

The epiphanic body(啓示的な身体)と名付けられたそのセクションには、「リコッタ」の出演者の少年が、実際にポントルモの画集を見て、その表情を研究している様子が撮影された写真も展示されていて、「リコッタ」をはじめて観た時、そのシーンをコミカルでありながら、あまりに絵画的で美しいと思ったのですが、そもそもポントルモの絵画がモデルだったことを、展覧会ではじめて知ることになりました。

また同時に、カラヴァッジョの「サン・ジョヴァンニ・ヴァティスタ(聖ヨハネ)」が展示されており、驚いたのは、カラヴァッジョが描いた聖ヨハネの、どことなく野蛮な暗い表情が、パソリーニが映画の配役に選んだ、郊外のバラックに住む、社会の最下層とされた「生命ある少年たち」の表情と重なることでした。

カラヴァッジョが娼婦やジプシー、悪所通いをする人々、あるいはテベレ川から上がった水死体を宗教絵画のモデルとし、カトリック教会の悪評を買ったことは有名ですが、パソリーニもまたカラヴァッジョ同様、社会の底辺で、モラルを超えて生き延びる人間たちの、その野生に美、そして生命力を見出したことは疑いようがありません。

ミケランジェロ・メリージ・カラヴァッジョ「サン・ジョバンニ・バッティスタ」Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Corsini (バルベリーニ宮所蔵)artepiu.infoより。

なお「リコッタ」は、グロテスクで重たいコメディではあっても、パソリーニの、生涯変わらなかった価値観を明確にしている中編で、詩人が憎み続けたBorghesia(中流階級)の軽薄さ、下品さとともに、映画産業を牛耳る金満家とその取り巻き、無神経で無教養なジャーナリズムを、きわめて辛辣に風刺している作品でもあります。

この作品で「磔になって死ぬ本物のキリストは、常に飢えている貧者なのだ」、とパソリーニが真摯に主張したことで、カトリック教会から「宗教を著しく冒涜している」と激しく糾弾されて、当時は上映禁止になっています。のちにパソリーニ自身がいくつかの台詞、シーンを変更し、ようやく上映が可能になったのだそうです。

また、展覧会を観たあと、あれこれ読んだエピソードによると、パソリーニが「彼でなくてはならない」と出演をオファーした、劇中劇の監督役を務めた若きオーソン・ウェールズは、そもそもパソリーニの存在すら知らず、「出演してもいいが」、と法外なギャランティを要求し、なかなか撮影にこぎつけなかったと言います。ところが出演が決定してからは、あっという間にイタリア語の台詞を覚えたそうで、パソリーニの詩を読み上げるオーソン・ウェルズの、発音もイントネーションも、ほぼ自然なイタリア語が、吹き替えではなかったことを、のちにセルジォ・チッティが語っていました。

さて、展覧会では、さらに「アッカトーネ」、「カンタベリー物語」の裸体の少年たちの撮影風景、ポントルモのデッサンなどが並べて展示され、人間の身体に秘められた官能というか、その生命力に感銘を受けながら、400年もの時が流れても、人間の身体というものは、それほど変化するものではない、とも感じました。ただし、人間の表情、その身体に宿る生命力は、過剰な情報が渦巻く現代に近づくにつれ、希薄になりつつある、という感想も同時に抱き、われわれの身体そのそのものが多様性を失い、いよいよ脆弱に、人工的になりつつあるように思います。

ところで、パソリーニが最も研究したのは、ドイツの偉大な文献学者エーリヒ・アウエルバッハだそうで、詩人はこの学者から「比喩性」というアイデアを得たと言います。そして、この「比喩性」こそがこの展覧会のキーワードでもあり、「人物像。つまり具体的で繊細なイメージにおける、過去に直面した現在、現在に生き延びた過去の暗示であり、まだ見ることのできないpre-figulazione(具現化以前)を仄めかす、まだ見えないものの先取り」が追求されています。

パソリーニが「過去の偉大なアーティストから、自身のテーマである『身体』の形の着想を得ることは、彼の詩作の核をなす、悲劇的なほど緊急を要することだった」とも分析され、現代文化の危機に直面し、「いまだ順応主義から遠い、ただちに(その人間)そのものと同化した挑発的な抵抗の場であった、現実としての『身体』がいまだ主人公であった時代に、人間が完全に人間であったように、身体は過去の人々、そして(過去の)ヒューマニズムに属している」との、パソリーニが書いた一節が提示されていました(展覧会の壁に書かれた展示セクションの解説より)。

また、この展覧会で最も印象に残ったのは、「リコッタ」「マテオによる福音書(奇跡の丘)」「千夜一夜物語」「王女メディア」「デカメロン」などでパソリーニが多用した十字架に関するイコノグラフィの展示セクションでしょうか。特に「王女メディア」の冒頭にある、生贄を捧げる十字架(のようなシンボリックな形状の)で、パソリーニ自身が磔の演技指導をしている写真は、詩人の運命を暗示しているようでもあり、パソリーニの身体そのものが、予言的にも思えます。ロマンチックで単純な想像ではありますが、十字架にこだわり続けたパソリーニは、その鋭敏な感性で、無意識ではあっても、自らにやがて訪れる「受難」に同化していたのかもしれない、などとも考えました。

このイコノグラフィのセクションには、「予言」と題された「青い眼をしたアリの話をしてくれたジャン・ポール・サルトルに捧げる」詩も展示されていて、詩そのものは以前から知ってはいましたが、初版は、詩の文字列が十字架の形にレイアウトされており、このような凝った趣向で印刷されていたことはまったく知りませんでした。また、パソリーニはイコノグラフィの研究もしていたのか、ルネ・ゲノンの著作も持っていたそうで、展覧会では、ゲノンが十字架について考察したページが開かれて展示されています。

十字架は、つまり他のシンボルと同じように、複数の意味を持つが、ここでは、そのすべてを同じ方法で展開するつもりはない。いくつか、いや、私たちの興味は、実際、形而上学的な意味であり、それこそが真実で、重要であるため、すべての意味の中で、まず最初の、そして主要な意味であることを指摘しておく。残りのすべては偶発的で、二次的であるため、注意を払うことはしない。そして、もしこれら(偶発的で二次的な意味)のいくつかを仄めかすことがあるとすれば、それは常に、形而上学的な秩序に言及する時だけである。なぜなら、われわれの目には、それが有意義で、正統で、合致すると思えるからだ。すなわち、このような方法こそが、現代世界が深く忘れてしまった「伝統的な科学」の着想だからだ(ルネ・ゲノン)。

ことごとくカトリック教会に糾弾されたパソリーニは、本人が言うように、キリスト教を文化としては受け継いではいても、「奇跡の丘」では「キリストは史上はじめて現れた共産主義者である」とも解釈できる表現をしており、ユダヤ系スペイン人の大学労働組合のメンバーをキリスト役に選んでいます。

さらにこの展覧会では、「奇跡の丘」でマドンナを演じたパソリーニの母親、スザンナ・マリア・コルッシ(スザンナ・パソリーニ)の、まさに絵画的、あるいは彫刻的とも言える嘆きの表情を中心に、パソリーニ作品における、さまざまな「嘆き」の表情にフォーカスしたセクションや、「テオレマ」の1シーンに使われたフランシス・ベーコンの画集など、パソリーニの絵画、彫刻との関係性が、視覚を通じて語られています。

また、特筆しておきたいのは、ヴィンチェンツォ・カンピ(1536-1591)の「リコッタを食べる人々」の展示であり、当時の農民の、神々しいほどに卑しい表情に、おそらくこの絵画を観たであろうパソリーニの、「リコッタ」のインスピレーションとなったのではないか、と推測されてもいました。

その他、1950年代に撮影されたローマ郊外(Borgata)の写真と、パソリーニの映画の登場人物、バロック絵画における「身体性」を比較したセクション(Il Colpo popolare )もあり、ここでは、パソリーニ映画の文化人類学的、イデオロギー的、社会的、経済的、そして当然のごとく政治的含意のその背景には、のちにパソリーニが「文化的虐殺」と呼ぶであろう(60年代後半から)不吉な影が迫っていたことに触れられています。晩年のパソリーニは、自分が愛した貧しい者たちの、その身体の個性を破壊した消費文化を糾弾していました。

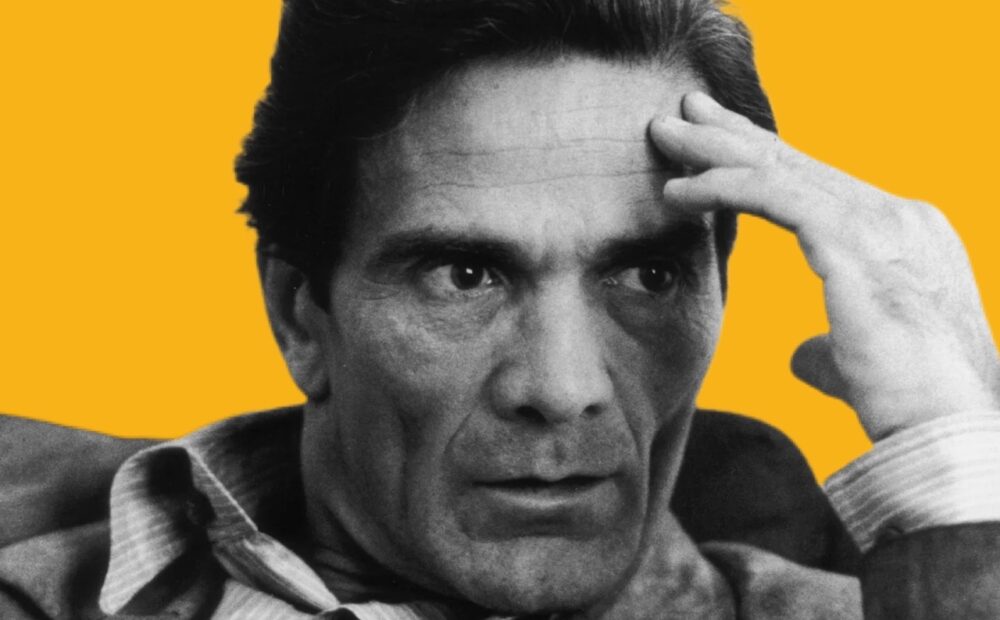

そして、何はさておき、この展覧会の圧巻は、パソリーニ自身のヌード写真とカラヴァッジョの「ナルチッソ(ナルシス)』が並んで展示されていたことでしょう。このヌード写真は、ローマ市立美術館にも展示されていましたが、「ナルチッソ」と並ぶことで、詩人の繊細な自己愛が増幅され、1度観たら忘れられないシーンとなりました。

バルベリーニ宮の展覧会は、2023年の2月12日まで開催されています。

▶︎Maxxi「政治的身体」