Maxxi「政治的身体」

Maxxiにおける展覧会は、はからずも最晩年となってしまった1975年、パソリーニが勢力的に政治発言が繰り返していた年のタイプ打ちのオリジナル原稿、コリエレ・デッラ・セーラ紙上の記事、雑誌などともに、現代アートの作品が展示され、その最期を知っているだけに、やりきれない気持ちにもなりました。

しかしながら、あまりに衝撃的で謎に満ちた、その最期が、詩人に永遠の生命を与えたとも考えられ、もはやパソリーニという実存はなくとも、形而上に存在し続ける神話になった、と言えるのかもしれません。

ともあれMaxxiの展覧会は、『鉛の時代』の緊張がリアルに体感できる構成となっていて、パルチザン文化が根強いイタリアでは、しかしファシズムもまた、形を変えて消え去ることがなく、現在を含め、いつの時代も強い勢力を保っていたのだ、との感想を改めて抱くことになります。つまりイタリアにおいては、ファシズムが存在するからこそアンチファシズムが存在し、どちらかが強くなれば、相互作用でもう一方もさらに強く抵抗する、という図式が、現代に至るまで継続しているのだと思います。

そして、イタリアの最も暗い60年代、70年代という、爆弾テロと暗殺、流血の紛争の時代、パソリーニの、その唯一無二の強烈な作品群と、とどまることのない舌鋒は、当時の社会を牛耳る権力を、恐怖に陥れるほどに、大きな社会的影響力があったということです。

さて、この展覧会で、最初に目に飛び込んできたのは、パソリーニ本人が校正した、タイプ打ちされたオリジナル原稿でしたが、その文字が、あまりに華奢で美しく、神経質とも思えるほどに秩序があり、詩人の繊細さだけではなく、ある種の厳格さ、頑固さを垣間見たように思います。

さらに、75年に封切られ、最後の映画となった「サローソドムの120日間」のシーンをスキャンダラスに取り上げた雑誌なども多く展示されていて、なぜか映画で見るよりも、当時の雑誌に掲載された、暗い色合いのカラー写真のほうが、よりグロテスクに、ショッキングに映り、しかししばらく眺めるうちに、陵辱され続ける若者たちの裸体が、計算され尽くされた絵画的な構図であることをも理解できました。

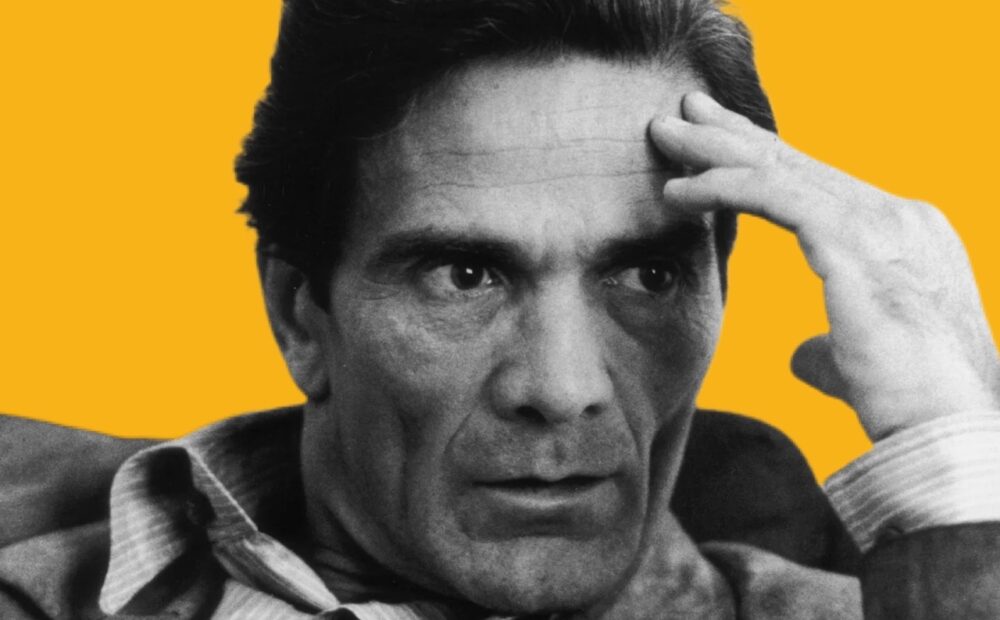

※フランスのTVによるパソリーニのインタビュー。これがパソリーニのTVにおける最後のインタビューとなりました。

ところで、パソリーニがコリエレ・デッラ・セーラ紙上に書いた、『Partito Radicale(急進党)』のマルコ・パンネッラへのオープンレター(1975/7月18日)には、その時期のパソリーニの政治主張が明確に記されています。パソリーニは、亡くなった日の4日後に『急進党』の党会議で講演をする予定になっていたそうで、当時「マイノリティの人権」を巡って、活発に活動していた『急進党』会議で、パソリーニがどのような主張をしたか、記録されなかったことは、非常に残念なことでもあります。

このオープンレターでは、「1972年の国政選挙で、約28%と大躍進した『イタリア共産党』だが、結局のところ、カトリック教会の支配から遠ざかり、その代替となった大国(米国)の下、直接的に経済世界から支配され、資本主義の核となった『キリスト教民主党』が再び勢力を盛り返し、76年の選挙ではファシストの票は確実に回復するだろう」、と多少悲観的にパソリーニは書いています(実際は『イタリア共産党』への支持は34%と留まることなく増え続け、その現象が、やがて『キリスト教民主党』総裁であった『アルド・モーロ誘拐・殺人事件』へと発展しました)。

戦後、ほぼ一党独裁で政治の核に存在した『キリスト教民主党』は、当時の左派からはファシストと定義されており、党そのものはすでに消滅してはいても、現在の右派政党、左派政党に『キリスト教民主党』出身の議員が、何人か存在しています。正確に言えば、当時の『キリスト教民主党』は、党内で左派、右派に分かれる巨大政党であったため、一概にファシストとは定義できないかもしれません。

アルカイックなカトリック教徒たちのアルカイックなシニシズムで、強大な力を持つ『キリスト教民主党』は、資本主義の新しい革命(右翼勢力による、真の、巨大なはじめての革命)のシニシズムを、平然と、いまやそれを自覚して受け入れ、同化している。そしてそれこそが、完全に新しく、近代的なことのように演じるのだ。完全に新しく、近代的なことだと。この資本主義革命は、文化人類学的な観点から見るならば、すなわちひとつの新しい「文化」の基盤に関して、過去との繋がりを欠いた人間(蓄えと道徳主義)を要求する。人間が、生活の質、行動、価値観という観点から、なんと言おうか、無重力の中で生きることを要求する。そして、それは消費と快楽的な欲求の充足のみを、唯一の存在の可能性として、特権化するということなのだ。(略)

もちろん実際のところ、歴史を形成するこれらの興味深い、スキャンダラスな矛盾ー人間を自動的に縮小化し、本質的に尊厳(良くも悪くも、伝統的に持っていた尊厳)を喪失させる、不快で馬鹿げたことだがーこのみっともない劣化が、繰り返すが、脱神秘化、民主主義化、さらに進歩という意味をおいては必要なことなのだ。すでに何千回も繰り返したが、それは純粋に強調された脱神秘化、民主主義化、進歩という意味だ。(略)『キリスト教民主党』やその他の権力者たちは、現実的には、怪物的で破壊的な発展を伴って、脱神秘化が進んでいることで優勢にあると思い込んでいる。しかし、共産主義者たちも、労働者の生活の向上を主旨に、強調された脱神秘化、民主主義化、進歩を信じなければならないーふさわしくない楽観主義で、本当に信じられるようになるまで信じ続けなければならない。

パソリーニはこの記事で、大国の意のままに産業化を進める、『キリスト教民主党』を核とした権力者たちを攻撃するとともに、『キリスト教民主党』の強烈な支配下にありながら、大躍進を続ける『イタリア共産党』に票を投じた人々は、現実的には暮らし向きが良くなるよう、「イタリアの開発に、少しでもいいから秩序と道徳をもたらすことを助けて欲しい」と期待し、無意識には「共産党よ。われわれがどんな人間であるかを教えて欲しい」という、社会人類学的な期待がある、とも分析しています。そして『イタリア共産党』に「右翼勢力による、真の、巨大なはじめての革命」を批判的に観察することを強く要求しています。

イタリアの犯罪性は、イタリア人の新しい生活状況における第一の壮大な現象だ。真の犯罪者のみならず、「大衆」という犯罪者のことだ。より重要なのは、今やイタリアの若者たちの集団が(卑小なエリートや『イタリア共産党』の若いメンバーを除いて)、いまや犯罪者たちで構成されていることだ。自分の周囲の、価値ある「文化」の喪失を味わい、「新しい文化」(われわれが具体化した)を見つけることができずにいる何百の、何千の、何百万の若者たちのことだ。彼らは(われわれが拒絶する)消費文化の側から、さらには言語的急進主義を、虚飾と暴力によって受け入れているのだ。(略)

68年の若者たちは、すでに不服従モデル(リスペクトの欠如、愚弄、憐れみへの軽蔑、心理的葛藤を身体に転化したイデオロギーによる暴力)を明示したが、それが現在、大衆としての普通の犯罪者である若者たちや、やがて価値観を喪失するであろう(ドイツのSSにおけるプロレタリア部隊を参照)潜在的犯罪者に受け継がれている。

『鉛の時代』に突入し、『赤い旅団』、『マニフェスト』、『継続する闘争』など、68年に生まれた極左グループに対し、繰り返される挑発的謀略で、いよいよ激しくなった若者たちの過激な紛争を、パソリーニは、ここでも強烈に非難し、それをレジスタンスと認めることはありませんでした。一方、パンネッラ率いる『急進党』が、地道に署名を集め、ハンストと抗議集会を繰り返しながら「離婚法」をはじめとして、「国民投票」を発議し、賛同を得ることで権利を勝ち取っていく様に、一種の「革命」を見出していたようです。

「1945年の破壊は、もちろん現在よりももっと深刻であった。なぜならわれわれは、家々や記念碑の悲痛な瓦礫の中にはいないからだ。しかしわれわれは、人間的価値、最も大切な大衆の価値観の瓦礫の中にいる」(略)「より良い未来のための法則への服従」と、レジスタンスとしての「再建」への意志は、個々人にあることをパソリーニは強調し、『イタリア共産党』と『急進党』、あらゆる知識人に、その「服従」と「再建」のための新しい歴史的役割を委ねています。そして「それは孤独で穏やかである」とその手紙を結んでいるのです。つまり当時の巷を血まみれにした暴力では、何も変えることはできない、ということです。

このように、パソリーニの政治観を読むならば、確かに言葉は厳しくとも、武装革命を主張する68年の学生運動から生まれた極左運動ではなく、『急進党』が地道に進める、民主主義における穏当な「革命」を支持しており、やがて殺害されることになるほど過激なものではありません。むしろ激烈な時代にあって、冷静で、現代にも十分に通じる観察のように感じます。いや、権力側から見れば、その穏当さこそが危険だと感じられたのかもしれません。

なお、アルド・モーロの、『キリスト教民主党』における存在の特異性をパソリーニが見抜き、「権力の空洞化、すなわち蛍の記事」を書いたのも75年のことでした。

さらに、展示の中でも意外に思ったのは、現代では「魔王」とも呼ばれる、イタリアの暗い時代の謀略の核に常に存在し、アルド・モーロ亡き後の『キリスト教民主党』における権力を独占したジュリオ・アンドレオッティが、パソリーニに強く反論する記事を、署名入りで書いていたことでしょうか。「消費文化の快楽主義は『キリスト教民主党』によってもたらされたのではない。驚くスピードでイタリアに自家用車や家電製品が普及したことを、精神性の喪失と呼ぶのか」と、権力の中枢にいる政治家が、一知識人である詩人に宛て、新聞紙上で反論する、という現象は、当時のパソリーニの社会的、政治的な影響力がいかに大きかったかが分かる、貴重な資料でもありました。

さて最後に、Maxxiにも展示されていた、殺害される当日の午後、当時、La stampa紙のジャーナリストであったフリオ・コロンボ(現在も現役でいらっしゃいます)のパソリーニへの批判も含む複雑なインタビューを、多少意訳しながら、少しだけ抜粋したいと思います。

フリオ・コロンボは、パソリーニの殺害直後、オースティアの水蒸気停泊地に並ぶバラックに住む漁師、エニオ・サルヴェッティにインタビューをして、その後、決して重要証言として捜査の対象になることがなかった、「可哀想なやつだよ。少なくとも4、5人でやられていたよ。殴られている間、ずっと『ママ、ママ、ママ、ママ』と叫んでいた」との驚くべき証言を得た唯一のジャーナリストでもあります。しかしながら現在でも、司法上においては、当時未成年だったピーノ・ペロージが、唯一の犯人とされたままです。

また、パソリーニ自身が少し考えて提案したというインタビューのタイトル、「Siamo tutti in pericolo(われわれはみんな危機の中にいる」は、それから数時間後の出来事を暗示するような、あるいは遺言ともいえる、まさにパソリーニの無意識が選んだ、直感的なタイトルと言えるかもしれません。

フリオ・コロンボは、パソリーニがたったひとりではじめた、政治機構、人々、権力に対する闘いを、「状況」という言葉で定義した上で、パソリーニが主張するすべての悪を含んだ「状況」が、パソリーニがパソリーニであることを可能にする所以だ、とインタビューをはじめます。

「あなたの言葉や表現は、塵が舞う空間に差し込む太陽の光のような効果があることを、あなたは良く知っている。美しい光景だが、ほとんど見えない(理解できない)ことがあります」

太陽をイメージしてくれてありがとう。でも僕はそんなに大きなことを要求していないんだ。僕はあなたが周囲を見渡して、それが悲劇だと、認識することを要求しているだけだ。何が悲劇かというと、もはや人間は存在せず、奇妙な機械が互いに衝突しあっているだけだからだ。

そしてわれわれ知識人は、去年、あるいは10年前の時刻表を見ながら、「変なことだ。そのふたつの汽車は、あそこを通らないはずなのに、なぜこんな風にぶつかったんだろう。運転手の気が狂ったのか、犯罪なのか、それとも陰謀なのか。特に陰謀はわれわれを狂乱状態にする(『フォンターナ広場爆発事件』以来の『鉛の時代』の一連の事件を指していると思われます)。ひとりひとりが真実に立ち向かうことの重責から、われわれを自由にするんだ。ここで僕らが話している間に、ワイン蔵で誰かが僕らを消そうと策略を練っているとしたら、どんなに面白いことだろう。簡単で、シンプルで、それがレジスタンスだ。

自身も「Io so(僕は知っている)」という有名な記事で、『フォンターナ広場爆破事件』『ボルゲーゼのクーデター未遂事件』などを巡る謀略の首謀者(名前を出さずに)について書いたパソリーニは、しかし、その謀略に反抗するために暴力に訴え、それをレジスタンスと思い込むことは安直だ、と、ここでも極左運動を批判しています。しかし「ワイン蔵で誰かが僕らを消そうと策略を練っている」と発言した数時間後に、自身が殺害されることになり、その言葉は、はからずも暗示、となりました。それとも、継続的に脅迫されていたという証言もあるパソリーニは、ある程度、自分の運命を予見していたとも考えられます。

「あなたにとって権力はいったい何で、どこに存在し、どのような状態なのか」

権力とは、われわれを支配する者と、従属する者に分ける教育のシステムだ。しかし、注意しなければならない。それは、いわゆる特権階級から、貧者に至るまで、われわれすべてを教育する、ひとつの教育システムなんだ。だからすべての人々が同じものを欲しがり、同じように振る舞う。もし手元に管理の手引き、あるいは株式市場を操るマニュアルがあればそれを使う。そうでなければ、棍棒だ。そして、欲しいものを得るために、棍棒を使って暴力を振るう。なぜそれが欲しいのかって? それは欲しがることが美徳だと言われるからだ。自分は権利である美徳を行使する。殺人者であり、と同時に善良な人間だ。(略)

第1の悲劇は、共通の、義務付けられた、誤った教育は、あらゆる犠牲を払って手に入れなければならないものを得るための円形競技場に、われわれすべてを追い込むことだ。この円形競技場では、ある者は銃を手に、ある者は棍棒を手に、奇妙で陰鬱な軍隊のように押し動かされる。その場所でのクラシックな分裂は、弱者と共にあろうとすることだ。しかし、ある意味、全員が弱者なんだ。なぜなら全員が犠牲者なのだから。同時に全員が罪人でもある。なぜなら全員が虐殺ゲームの用意ができているからだ。保有するために。彼らが受けた教育は、持つ、所有する、破壊することだ。

「では、すべての者が、義務教育を受けないまま、無知で幸福な羊飼いであって欲しいのか」

いや、そう言うことは馬鹿げている。しかし、いわゆる義務教育というものは、絶望したグラディエーターを製造する。それが絶望的で怒りに満ちた、より巨大な大衆になっていく。僕は警句を発している(あまり信じていないが)ということにしよう。(略)自由を得る、そして自分自身の主人になるという目的で、抑圧された人々が率いた純粋な革命に、僕は哀惜の念を抱くんだ。それはイタリア、あるいは世界の歴史にそのような時が訪れるかもしれない、と想像しているという意味だ。(略)

しかし僕が知っていることと、今、見ていることは違う。フランクに言えば、僕はすでに地獄におちているが、他人の平和を掻き乱さないことを知っている。しかし注意するべきだ。地獄は君たちのところまで近づいている。確かに仮面をつけ、さまざまな旗をなびかせて近づいてくる。確かに制服と正当性(時々は)を夢見てやってくる。しかし閉じ込めて、攻撃し、殺したいという欲求、そうすることが必要だ、という傾向が強力で包括的だというのも真実だ。いわば「暴力的な生活」をプライベートに経験し、それが危険であることを知っている僕は、それが長く続かないとも知っている。自分を欺いてはいけない。学校、テレビや君たちの新聞は、冷静に振る舞いながら、所有する、破壊するという理想を基盤にした、この、恐ろしい秩序を保護する者たちなのだ。

犯罪に美しいレッテルを貼ることで喜ぶ君たちすべてが羨ましいよ。私にとっては、それは大衆文化を操るための多くの方法のひとつに思える。ある種の事件が起こることを防ぐことができないまま、棚に仕舞いこんで、平穏を見出そうとする。

2時間余りのインタビューの途中、パソリーニは質問に答えることをやめ、「これ以上、自分のことを話したくない。多分僕は言い過ぎた。誰もが、僕が自分の経験をつぐなっていることを知っている。しかし、僕の本や映画もある。間違っているのは僕かもしれない。しかし、それでも僕は、われわれすべてが危機の中にいる、と言い続けるんだ」と言って、パソリーニはコロンボに「質問を置いていって欲しい」と頼んだそうです。「少し極端だと思われる点があるんだ。ちょっと考えさせてほしい。そして結論が見つかるまで時間が欲しい。僕にとっては、話すより書く方が簡単なんだ。明日の朝来てくれれば、書き加えるためのメモを残しておくよ」

そしてその晩、パソリーニはオースティアで無惨に殺害されることになりました。コロンボは11月8日に新聞に掲載されたこの記事の最後に「翌日、生命が無くなったパソリーニの身体は、ローマ警察署の死体安置所に置かれていた」と書いています。

Maxxiの展覧会は2023年、3月12日まで開催されています。