Sacro GRA 『ローマ環状線、めぐりゆく人生』で、2013年のヴェネチア映画祭、金獅子賞を獲得したジャンフランコ・ロージ監督が、2016年2月、『Fuocoammare : Fire at sea (海は燃えている)』でベルリン映画祭の金熊賞をも獲得。アフリカ、中東からの難民の人々の欧州への架け橋のひとつとなっている地中海の孤島、ランペドゥーサ島の「現実」を追ったこのドキュメンタリーは、並外れて胸に響く作品と絶賛され、ローマでも多くの感嘆の声が上がっています。

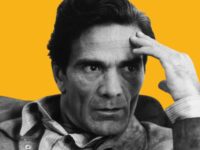

Fuocoammare:Fire at sea(海は燃えている)について「どうしても語りたい」と思った瞬間、このサイトではローマの出来事、人々について中心に書いているので、ランペドゥーサを巡るドキュメンタリーについて語ることは、「ファールかも」とも、ふと考えました。しかし、撮影であちらこちらを旅することは多くとも、ジャンフランコ・ロージ監督の拠点はやはりローマ。ランペドゥーサ島の撮影を終えたあと、現在はローマに居を移したと報道もされていますから、ローマを拠点とする映画監督には違いありません。

それに今回のドキュメンタリーは、ローマを含む欧州にとっては緊急を要する「歴史的なエクソダス」という重大テーマを扱っているため、自分なりに状況の把握もしておきたいと思いました。ただ、ネットでサーチする限り、日本ではまだ公開が決まっていないようなので(追記:邦題は『海は燃えている~イタリア最南端の小さな島~』に決定。2017年公開予定だそうです)、細かいストーリーにはなるべく触れず、その背景、そして監督とキーパンソンの受賞後の談話を中心にまとめてみたいと思います。

「難民」という現実

終わることのない戦禍、圧政、テロ、極端な貧困から逃れ生きるため、陸から、海から欧州大陸へ、と訪れる中東、そしてアフリカからの難民の人々のエクソダスが、ほぼ毎日、欧州のマスメディアで語られる重大な問題となっていることは紛れもない現実です。そしてこの現状は、もはや欧州のみならず、世界が緊急に乗り出すべき問題だ、とわたしは認識しています。住む土地を追われ、砂漠を歩き、海を渡り、陸を渡り、今となっては帰る場所がない膨大な数にのぼる人々が国境を閉じられ、行き先が決められないままどこにも進むことが叶わず、サポートが行き届かない過酷なテント生活を余儀なくされる状況は、甚だしく不条理です。

Sacro GRA という、永遠に循環する、いわば『建築(インフラ)を巡る宇宙』で、人間の『生』を見つめたドキュメンタリーを撮り、ヴェネチア映画祭の最高賞を受賞したジャンフランコ・ロージ監督にとって、この現在進行中の歴史的エクソダス、「死」と対峙する重大なテーマをドキュメンタリーで扱うということは、彼のキャリアにおいて、大変なリスクがあったことと察します。 実際、監督自身も「これほど厳しい試練になるとは思わなかった」とも言っているのです。

そもそものこのドキュメンタリーフィルム、Fuocoammare(以下、イタリア語タイトル「フオコアッマーレ」に統一します)の誕生のきっかけは、2013年10月3日に起こり、イタリアじゅうを震撼させた海難事故でした。この日リビアから主にエリトレア人難民を乗せた船が、ランペドゥーサの港からさほど離れていない沖で出火して沈没。死者366名、行方不明者20人と、もはや「戦争」ともいえる犠牲者を出し、今世紀最悪の地中海における悲劇となりました。また、この大事故には未解決の謎が多く、チュニジア人の船長、および乗組員の故意の放火という疑いもあり、のち、船長は殺人罪で起訴されています。

この大事故のあと、Istitute Luce ( L’Unione Cinematografica Educativaーもともとはファシストのプロパガンダフィルムを作る組織だったが、戦後はドキュメンタリーをプロデュースする組織に変革。マルコ・ベロッキオ、マリオ・モニチェッリ、エットレ・スコーラなどがイタリア映画の巨匠がディレクターを務めた時期もある)が、ロージ監督にランペドゥーサを舞台にした「短編」を依頼したことが、このドキュメンタリーのはじまりでした。10月3日の大惨事が、イタリアじゅうに大きな衝撃を走らせた経緯はいまだ記憶に新しいのですが、これほど大きな海難事故だったにも関わらず、イタリア以外の欧州の国々、インターナショナルには、ほとんど語られることはありませんでした。

「ジャーナリズムが行き着いた地点から、この映画ははじまった」

Fuocoammareが、ベルリン映画祭で金熊賞に決まった夜、そのニュースは、イタリア国内のみならず、 ニューヨーク・タイムス、ガーディアン紙をはじめ、各種国際メディアに絶賛され、世界を駆け巡りました。「難民船を巡る状況を、センセーショナルに報じるだけのメディアのエコーからできるだけ遠い場所から、『真実』を撮りたいと思った。僕はこのドキュメンタリーで政治的調査をしたかったわけではないんだ。もちろん、僕の意図から離れて、このドキュメンタリーが、政治の次元で何らかの役割を負うことになったことは明らかではあるけれどね。テーマがあまりにも重大だから、ベルリン映画祭で受賞すれば、Fuocoammare は自動的に政治的な映画、ということになる。しかし映画を観てもらえば、それが政治的な意図から生まれたのではないことが分かってもらえるはずだよ」受賞後、ロージはそう語っています。

確かにロージの島を巡る視線は、透徹しながらあくまで人間的、時に困惑し、時に微笑ましく、時に慈愛に満ちながら、ランペドゥーサというひとつの宇宙を描いています。そしてその島に起こる過酷な「現実」を目の当たりにして「なんということだ。こんな酷いことが、今地中海で起こっているんだ。これが『現実』だ」と訴える監督自身の深い苦悩と嘆き、そして証言者としての決心が、われわれ観客に繊細に、しかしダイレクトに迫ってくるのです。

しかしながら、わたしは他のシチリアの島へは何度か足を運んでいても、ランペドゥーサという島のことを実際には知りません。そこで映画の話の前に、まず、映画の舞台となった、このランペドゥーサ島について、沿革を少し調べてみることにしました。

シチリアのアグリジェントに属する、このランペドゥーサ島は、シチリア沿岸から205km、チュニジア沿岸から113kmと、欧州よりむしろアフリカに近い20,2 平方メートルのちいさい島。古代は海洋民族であるフェニキア人(現在のシリアの一角から、パレスティナ、レバノンにまたがり、地中海沿岸に古代オリエント文明をもたらしたとされる人々)、そして古代ギリシャ人、古代ローマ人たちが通りすぎた、太古の海の記憶を持つ島でもあります。

1630年には、ルキーノ・ヴィスコンティの「山猫」の原作者、ジョゼッペ・トマージ・ディ・ランペドゥーサの祖先にあたるジュリオ・トマージ・プリンチペ・ディ・ランペドゥーサが、スペイン王からPrincipe (皇太子)の称号を授かり、島を統治しはじめます(ちなみに作家のトマージ・ディ・ランペドゥーサ自身は、パレルモで生まれ、島の出身ではありません)。その後、イギリス、マルタに占領された時期もありましたが、1840年代からはシチリアの統治下となり、シチリアからの入植者が多く入り、現在も島に残る多くの大建造物が造られることになりました。

ちょうど世界が産業革命に沸き立つ時代、ランペドゥーサという、ごくちいさい島も例にもれず、木炭を生産するために、島の森の樹々、植物がこの時期にほとんど伐採されています。そのため緑がなくなった荒漠とした島での農業の道は完全に絶たれ、この時代に島民たちはみな、漁業へと移行している。その伐採の痕跡、生態系への影響は、現在まで島に残っています。

のち、ランペドゥーサが統一後のイタリア王国に併合されるのは1861年のことです。と同時にイタリア政府は、島民の反対を押し切って島を「流刑地」と定め、その「流刑地」としての島の役割は1940年まで、約80年間続いています。さらに第2次世界大戦時には、沖をいくつもの敵艦が群れる海戦の舞台ともなりました。Fuocoammareというドキュメンタリーのタイトルは、1943年の大戦時、軍艦の爆撃があった夜、「Chi fuco a mmari ca c’è staseraー Che fuoco a mare che c’è stasera! 今夜は海に火が見える!」 と島民たちが繰り返し語った、というエピソードから取られています。

戦後はNATOが基地を作り米軍が駐在していましたが、現在ではイタリア軍がその基地を引き継ぎ運営。漁業が中心の素朴でのんびりとした島でも、アフリカに最も近い地中海の地政学的要所であるため、さまざまな国が繰り広げる複雑な出来事に巻き込まれた歴史があり、1986年にはリビアのガダフィ大佐に、突然ミサイルを撃ち込まれるという、とてつもない出来事に見舞われたことは有名です。

ところでランペドゥーサもまた、その他のシチリアの島々と同じくヴァカンスシーズンには多くのトゥーリストが訪れ、賑やかになる、いわば夏のトゥーリズムが島民の経済循環を支える島でもあります。そういえば数年前に、SNSで船が空中に浮かんで見えるほど透明な海の写真が出回っていましたが、それがランペドゥーサ島の南東部の入江の海の風景です。しかしトゥーリストが訪れるのは1年に 2、3か月のことですから、その他の季節、約6000人の島民は漁をして生計を立てつつましく暮らす、静かに時が流れる島には違いありません。

そしてこのちいさい、空気のように透き通った海に面した素朴な島が、25年もの間、アフリカ、中東から訪れる難民の人々と欧州を結ぶ架け橋のひとつとなっているのです。アフリカからの難民船がはじめてこの島に到着したのは1992年のこと。またその難民船が、島の沖で遭難して、人々が犠牲となった海難事故は1996年にはじめて記録されています。それから現在まで約40万人の難民の人々がランペドゥーサに辿りつき、難破、遭難によって15000人もの人々(さらに多いという記録もあります)が海の犠牲となっています。2013年7月、コンクラーベで選ばれたフランチェスコ教皇が、就任後すぐ、まず最初に訪問したのが、ランペドゥーサにある難民救援センターでした。

現在、ランペドゥーサに渡ってくる人々には、戦禍から逃れてくる人はもちろん、経済的な困窮を強いられ、やむなくやってくる人々も多くいて、大きくmigranti(ミグランティ)と呼ばれます。そのなかにはよりよい暮らしを求めて渡ってくる「経済移民」と見なされる人々もいて(フランスなどはそう主張しています)、rifugiati(リフジャーティ)「戦争など危険な地域からの難民」、profughi(プロフギ)「亡命者」とは区別される場合もありますが、現実的には経済システムの歪みで困窮し、生活が立ち行かなくなった「難民の人々」、とわたしは捉えたいと思います。時間を追うごとにひどくなるアフリカ大陸内の圧政、経済格差もまた、一種の戦争のごとく生死を争う事態にまで進んでいるからです。したがってこの項では「移民」という言葉を使わず、「難民」に統一することにします。

『時間』が捉えた珠玉の瞬間。愛情と情熱と憐憫と

さて、前述したように、当初「短編」を撮る予定でランペドゥーサ島を訪れたロージ監督は、その状況が、とても短編では表現しきれない複雑な状況であることを悟り、時を置かずして島に居を移し、撮影に取り組むことにしています。結局1年という長い時間、正確には2014年の12月から2015年の 1月まで、島の人々と少しづつ友達になり、交流し、島の空気を吸いながら、やがてランペドゥーサと一体になっていったそうです。

「はじめここに来た時は、難民救援センターは修復されている途中で、何ヶ月かの間は難民船もやってこなかったんだ(冬の間は海の悪天候が続くこともあり)。島は空っぽで、難民の人々の存在は、その気配だけでしか感じられず、目に見える実際のランペドゥーサのさらに向こうにある「何か」、として漂うだけだった。はじめはただ何かが起こることを待つだけの毎日だったんだが、この待つ「時間」というのが基本なんだよ」

「待つということから、今まで誰も見たことのないこの島の、つまり『難民を受け入れる』島だけではない、島そのもののアイデンティティ、それも島の人々の日常を通して撮ろう、という考えが生まれたんだからね。はじめ僕は彼らにとってはまったく不可視の存在で、誰も僕の撮影を気にもとめなかったけれど、ペッピーノという島の友人が助監督をしてくれたおかげで、少しづつ僕の目に島が映るようになった。ドキュメンタリーの登場人物となる人々と出会うことからはじめたんだが、ピエトロ・バルトロ医師が、その最初の人物だったんだ」(インテルナチョナーレ誌:抄訳)

後述しますが、この島の診療所に35年勤務し、到着したばかりの難民の人々すべての健康状態を診てきたピエトロ・バルトロ医師は、ロージにこのドキュメンタリーの撮影を決心させた人物でもあります。

「この25年もの間、ランペドゥーサの人々は、この島に流れてくる難民の人々を、大声を出すことなく、ただ静かに受け入れ続けてきた。僕はこの島に1年間滞在したが、島の人々からは一度も、恨みつらみ、難民の人々への恐怖、を聞いたことはなかったよ。たった一度だけ、彼らが怒った出来事に出くわしたことがあるのだが、それは『ランペドゥーサは難民で大混乱している』『島で獲れる魚は難民の遺体を食べているから食べてはいけない』『テロリストがやってくる島』というマスメディアのネガティブな報道が国内を駆け巡ったときだった。これらの報道は、島のことをまったく知らない者たちの言う、現実を否定する者たちの言葉だ。彼らの日々の難民救援活動を助けるために、メディアの言うことには誰も耳を貸さないことを願うよ。島には移民の救援センターで働いている人々が大勢いるんだ」

「現在では難民船を受け入れ、救援センターまで運んだあと、それぞれの難民の人々の身元を確認するという流れがシステム化されている。しかしほんの数年前までは、難民船が到着すると、島の人々が砂浜で難民の人々を下船させ救護し、元気を回復させるために宿を提供していた。船が難破しそうになると、島の漁師たちが海に飛び込んで、自ら泳いで彼らを助けていたんだよ。ドキュメンタリーの登場人物のひとりである島の医者であるピエトロ・バルトロ医師から聞いた話なんだが、たとえ映画には編集しなかったとしても、僕の心に強く突き刺さっている話があるんだ」

「ある難民船を迎えたとき、下船した人々のなかに妊娠している女性がいた。今にも子供が生まれそうな緊急な状態だというのに、船があまりにすし詰めで、他の人々に強く圧迫され生むことができなかったらしい。バルトロ医師は、かなり危険な状態にあるその女性を診療所に急いで連れていき、ちいさな手術室でやっとのことで子供を誕生させることができたそうだ。彼はそんな状態の女性を診療所に運び込んだことを誰にも告げず、ひとりで決断し、動いたにも関わらず、手術を終えて診療所を出て驚愕した。診療所の玄関口では、夜の闇、どこで聞きつけたか50人ほどの島民たちが、それぞれにオシメや子供の洋服を手にして、医師が出てくるのを待っていたんだ。その子は そのエピソードからGiftー贈りものと名付けられ、現在は母親とともにパレルモで暮らしているそうだ。これがランペドゥーサだけでなく、シチリアの人々のスピリットなんだ」

「最近はいよいよ多くの難民の人々がイタリアにやってきているが、パレルモでもカターニャでも、バリアを張って難民を阻止しようとしている、なんていう話は聞いたことがないじゃないか。非常に恥ずかしいことに、欧州のいくつかの国は精神的にもこのバリアを高く掲げはじめているけれどね。これは欧州にとって、全く不名誉なことだ。僕がランペドゥーサの島の人々から学んだのは、受け入れる、ということだよ。僕のガイドともなってくれた医師、バルトロがこの島民の寛容の理由を説明してくれたんだけれど、『ランペドゥーサの人々は、そもそもみな漁師だからね。彼らは海からやってくるものは、すべてを受け入れるんだ』彼はそう言った。僕らも彼らが持つ、その漁師の魂を吸い込まなければならないと思っているよ。僕は今回の金熊賞を、ランペドゥーサとその島民に捧げたい。これからトロフィーは、まず島へと向かうんだ。彼らは、もはや僕の家族でもあるのだから」(ラ・レプッブリカ紙)

*Fuocoammareのオフィシャルトレーラー