なぜ、アーティストを選んだか

ところで僕がなぜ、アーティストとして生きていこう、と思ったのか、僕自身もいろいろ考えるところなんだよ。僕がいうアーティスト、とは「自分の知らない、言葉にはできない何かを追い求める人間」で、それは絵描きであろうが、音楽家であろうが、何だっていいんだ。強いて言えば農作物を作ったり、森林を整備したり、普通に日常を暮らす人々だって、アーティストでありうるわけでね。生き方の問題だよ。

ただ「芸術表現」と呼ばれるものに関して言えば、自分が探しているものをはっきり言葉にできる人は、アーティストというより、デザイナーだったり、建築家だったりするんじゃないのかな。それらの分野の仕事は、もちろん芸術的な表現と強く結びついてはいるけれど、「機能」という目的があって、最終的にその機能に到達するプロセスを、前もって予測して計算しなければならないわけだから。こんなことを言い出すと、お定まりの純粋芸術と機能芸術の議論になるわけだけどね。

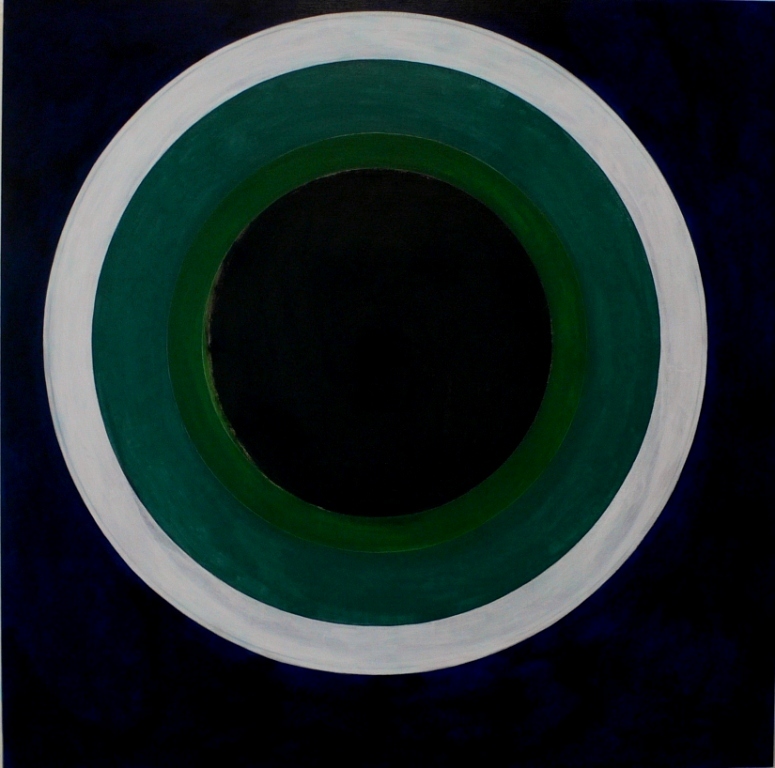

ファインアートのアーティストというのは、invisibilitàー見えないものを追い求めるために、自分の意識の奥底にある、これまたinvisibile(未知の領域)なものに触れなければならないだろう? それじゃまったく実体のない、夢や幻のようなアイデアばかりを追いかけているみたいだが、まったくその通り、実体のないものを追いかけているんだ。つまり、そもそも「表現」というのは、自分の内側に拡がるヴィジョンーまったく見えない、意識もできない深層も含めてーを探求していくことじゃないのか、と僕は思っている。

また、子供の頃の話になるんだが、小学生の頃の僕は、自分は他の子供たちと感受性、感じ方がまったく違っていて、自分はちょっとおかしい、ひょっとしたら何かの病気じゃないか、と思った時期があったんだ。奇妙な悪夢を見たり、幻覚のような光景を見たりすることもあって、それは恐ろしい体験でもあった。幻覚を見た、なんてことを言うと笑われるか、怒られるか、いずれかに違いないと思って、家族にも話すことができず、悩んだりもしてね。だからクラスの友達に少しも馴染めずに、みんな元気に校庭を駆け回っているというのに、休み時間は校庭の大きな樹のしたでうずくまってジッと座っているだけの大人しい子だった。

いまでもよく覚えている光景なんだけれどね。ある日のこと、運動場で拾った炭を弄びながら、いつもの大きな樹のしたに座っていた。昔の小学校のキッチンでは、まだ炭で煮炊きをしていたから、校庭のあちらこちらには炭が転がっていてね。いまの小学校は半日で授業が終わるけれど、僕の時代のローマの小学校は一日中授業があって、校内にキッチンがあったんだ。僕はいつものように他の子供たちから離れて、いつもの樹の下で、炭を手にジッと静かにしていたんだが、今から思うならその状態というのは一種の瞑想状態みたいなものなのかもしれない。子供には雑念がないし、無邪気だから・・・。そこで急に閃いたんだ。

「これこそが人生の変遷というものだ」

僕はまだ子供だよ。その子供がふいにそんなことを考えついたんだから! 僕のそばで緑の葉をざわざわと風に揺らして気持ちよさそうに立つ樹は、やがて僕の手の中にある木炭に変化する。樹は呼吸して生きるものだが、炭は化石のような生命のないもの。そしてその炭はやがて燃やされ灰になる。しかし樹も炭も、そもそもはたったひとつのものじゃないか。つまり、大人の言葉でいえば、グローバルアイデンティティというものは、たったひとつなのじゃないのか、とね。すごいよね、我ながら、自分の思いつきとは思えない。

この生命の循環というか、形あるものの循環というか、この気づきは僕の人生を決定する重要な体験になった。僕はそれを、絵を描くこと、音楽をすることで循環させよう、試そうと思ったわけだけど、もちろん、子供のころの体験が、自分の「表現」と結びついたのは、ずっとあとになってからのことだ。いずれにしても、大切なのはすべてはひとつだってことさ。Unicità. たったひとつのアイデンティティが、いろいろな形に変遷するんだ。

最近になって、いろいろ思うんだ。僕にアーティスト以外の何ができただろう、そして僕は一体何処に行きたいんだろう、とね。でもまったく分からない。相変わらず結局答えは見つからないまま。いろいろ試してきたけれど、結局のところ、何かを表現するということは、あやふやな自分の存在を確かめることなのかもしれない。

僕はどういう形であれ、「表現」というのは、自分のためだけにそれを追い求めているわけじゃなく、自分以外の誰かと、目には見えない何かを分かち合いたいがために表現する、と思っているんだけど、僕の作品を観て「あ、これが僕の感じたいエネルギーだった」とか「わたしもこのエネルギーを知っている」「なんかよく分からないけれど、すごくよかった」とか、そう言ってもらえればとても嬉しい。そうした共感が得られる瞬間は、ちょっとしたミステリアスな経験だからね。いずれにしても、すべての表現は、ignoto(未知)に向かっているとも思う。どういうものができるのか、はじめに全部見えたなら、僕はきっと表現することをやめてしまうと思うよ。人生だってそうだよ。未来という未知に向かう途中に何があるか分からないから面白いわけだから。

青春時代、つまり80年代には心理的に疲弊することがたくさん起こり、僕個人、多くの危機に見舞われたんだ。そのあと芸術大学へは行ったけれど、一時期高校も途中でやめていたことがあるし。僕の苦悩のすべてがこの時期にはじまった、と言ってもいいくらいだ。自分の内的欲求と外界の世界との葛藤が、ただごとじゃないくらいあって、スピリチュアルな傾向のある僕と、消費で成立したマテリアリスティックな世界とは、まったく折り合いがつかなくて爆発しそうだった。

ちょうどそのころローマでは『ドラッグ』が蔓延しはじめた時代で、つきあっていた友達も普通にコカインやLSDをやっていたし、僕もそちらの方角へあたりまえに流れていったという経緯もある。みんなでフェスタに繰り出して、ドラッグに酔ってオルジア、狂乱、刹那を心底楽しむスノッブで「違法」な青春を過ごしたというわけだ。もちろん、強調して言うけれど、そんなことは遠い過去のことだよ。いまはまったくドラッグとは無縁の日々だからね。

とはいうものの、その時期、享楽的なドラッグ仲間とは別に、スピリチュアルグループとも知り合って、そのグループと付き合ううちに、ひょっとしたら爆発しそうな自分を救う、何かのヒントになるかもしれない、とCentro Storico Esoterici (秘教史研究所)という研究所に通いはじめることにしてみた。「瞑想」の方法もそこで学んだんだが、その研究会は、固有の宗教を信仰するわけではなく、あらゆる宗教の秘教的教義を研究する目的で構成された会で、仏教の経典、ヨガ、黙想、ヒンディのマントラなど、あれこれ広範囲に研究するのが面白くてね。そうそう、そこではシュタイナー理論もひと通り勉強したよ。ウンブリア州にあったんだけれど、夏休みをほとんどそこで過ごしたこともある。ドラッグ仲間はイビサ島でハメを外して毎日フェスタの夏休みの最中、ひとりそこで学んだ経験は、のちに自分をニュートラルに導き、自分自身の「自然」を保つことにずいぶん役立ったと思うよ。

したがって僕の青春は極端な体験を行ったり、来たり、とかなり苦しい青春だったんだ。瞑想とドラッグ体験で疲れきった時代とも言える。でも今から思うなら、若さという、それこそ極端なエネルギーに満ちた、とてもマジカルな経験だったかもしれないね。その時代に苦悩に満ちた毎日を送っていたからこそ、僕は、宇宙は無限に広く、自分はひどくちっぽけなもの。しかしそのちっぽけな僕のなかに、宇宙のような、海のような、広大で無限な世界が広がっている、と感じることができたんだからね。ミクロのなかに無限のマクロが広がっているってことを、ドラッグと瞑想、そのふたつの両極から体験した、とも言えるかな。