イタリア文学の珠玉作品を次々と紹介する新進翻訳家、二宮大輔氏、待望の投稿です。翻訳のみならず、イタリアのアンダーグラウンド・カルチャーのエキスパートでもある氏は、今回、イタリア各地で存在感を誇るグラフィティについての論考を送ってくださいました。タイトルの写真はナポリのストリートアーティスト、ヨーリットが描いたサン・ジェンナーロ。ナポリの主要な守護聖人であるサン・ジェンナーロが殉教した際に滴ったとされる凝固した血は、聖遺物として数百年もガラスの小瓶に保存され、現在も大聖堂に祀られています。そしてその血は、年に3回開かれる儀式で「融解」すると言われ、もし融解しなければ、ナポリに不幸が訪れると言い伝えられてもいるのです。そんな神秘的な奇跡をもたらす聖人の、いかにも古典的なイメージは、ヨーリットにより見事に再解釈され、時空、文化を超える精悍なサン・ジェンナーロとして、ナポリの中心街にシンボリックに聳えています(写真撮影:吉野桃子)。

ヨーリットのサン・ジェンナーロ

金色の司教冠に浅黒い肌。右頬を斜めに横切る二本の傷は、通常アフリカで自分の所属する民族の印として施されるものだ。そんな容貌のサン・ジェンナーロのグラフィティが、ナポリ市内のど真ん中の下町フォルチェッラの建物の壁にでかでかと描かれている。作者はナポリ生まれのストリートアーティストのヨーリット(Jorit)だ。彼はナポリの守護聖人サン・ジェンナーロ以外にも、ナポリの複数の地区で、ネルソン・マンデラやマラドーナなど、アフリカの民族の傷を携えた著名人の巨大グラフィティを描いている。国籍や階級の違うさまざまな人が一様に傷を持つことで、一つの「人間」という民族に属していることを示しているのだと本人は説明する。言うならばヒューマン・トライブだ。

1990年生まれのヨーリットはナポリ芸術大学の在学中からグラフィティを描き注目を集めた。2015年からは都市再開発のプロジェクトの一環として、ナポリ各所で巨大なグラフィティを描きはじめる。こうしてフォルチェッラのサン・ジェンナーロも、いわばナポリ市のお墨付きのもとで描かれた。歴史あるナポリの下町にこんなに目立つグラフィティを描かせてしまうとは驚きだが、今や町の新しいシンボルとして親しまれている。

個人的に私がヨーリットのサン・ジェンナーロを初めて知ったのは、イタリア国内で2014年から2021年にかけて計5シーズン放送された大ヒットTVドラマ『ゴモッラ』だった。ナポリの犯罪組織の抗争を描いたこの物語の舞台の一つがフォルチェッラで、そこにはただの背景として無視できないほどの存在感を放つサン・ジェンナーロのグラフィティが度々登場する。私はサン・ジェンナーロに導かれるように、イタリアのグラフィティ文化に引き込まれていった。以下に自分が調べ、現地に行って考えたことを書きとどめていきたい。

グラフィティの起源とその魅力

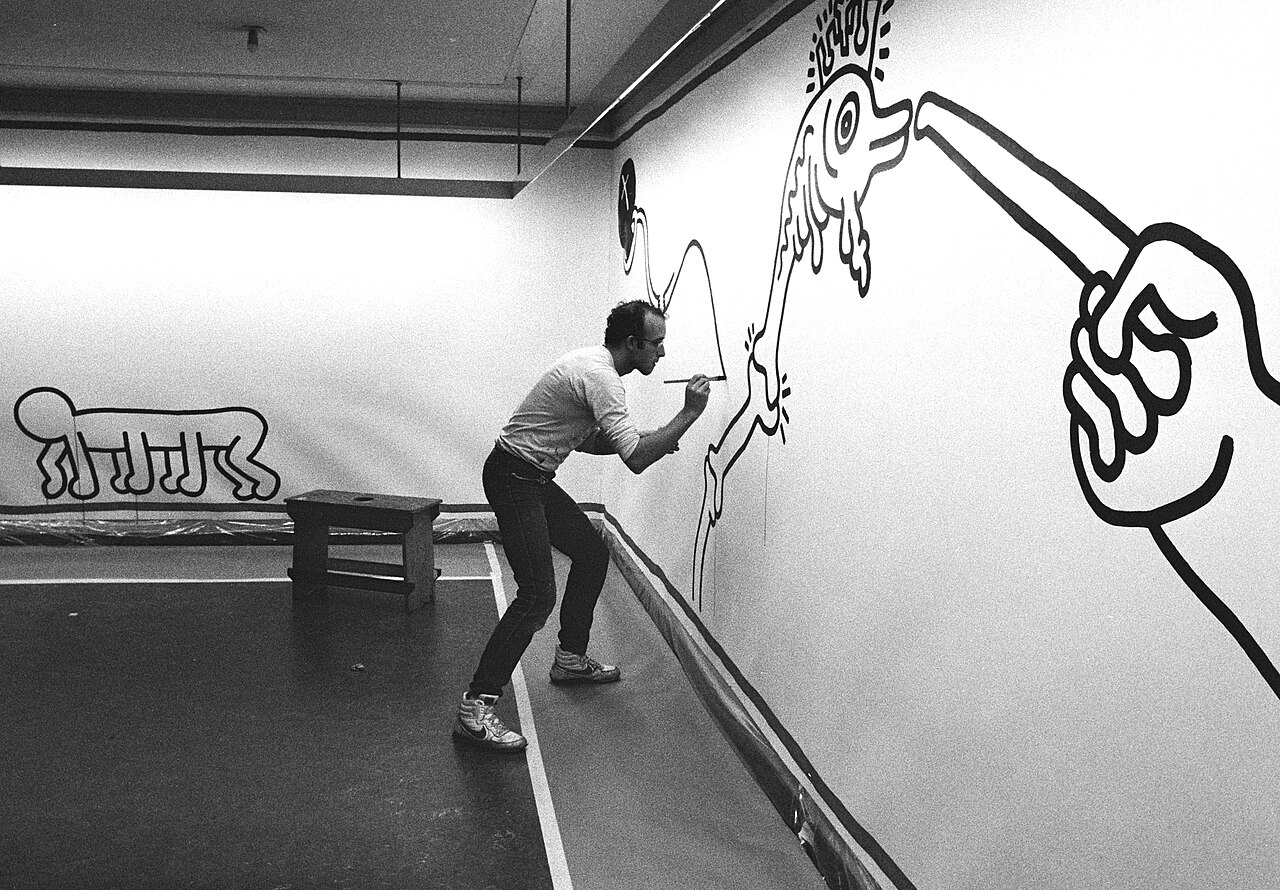

イタリアのグラフィティの起源をどこに求めるか。遡ると1970年代にニューヨークのブロンクスから発展したヒップホップ・カルチャーの表現としてグラフィティが生まれた。ニューヨークのブロンクスでは貧困や人種差別が問題となっており、その環境に身を置く若者たちが自らの表現手段としてラップやブレイクダンスを生み出し、そしてグラフィティを描くようになった。そこからキース・ヘリングやジャン=ミシェル・バスキアといった作家が見いだされたのは周知の事実だ。そしてアメリカのヒップホップがイタリアに輸入された1980年代中頃、グラフィティもまたイタリアに持ち込まれたというのが一つの起源と言える。

もう一つの起源はメキシコ革命に続く壁画運動に求められる。メキシコ近代化で農地が国に接収され貧困にあえぐ農業従事者たちが農地改革を求めて独裁政権を糾弾する。当時の農業従事者たちの多くはメキシコ先住民であり、自らのアイデンティティと革命の意義を訴えるために壁画を描かきはじめた。その後、壁画運動は南アメリカにも伝わり、1973年に南米チリで軍事クーデターが起こった際、ヨーロッパに亡命した画家たちが壁画をフランスやイタリアに持ち込んだ。こうしてサルデーニャ島のオルゴーゾロなど、現在イタリアでは「壁画の町」として知られる場所がいくつかあって、町おこしの材料にもなっている。

さてざっくり分けると、ニューヨーク発祥のグラフィティは「タグ」や「スローアップ」と呼ばれる独自の文字やフォントを表したものも含め、極度にデフォルメされた絵柄が特徴で、メキシコの壁画運動はより絵画的な要素が強い。前者と後者が混ぜ合わさって現在のイタリアのグラフィティ文化が形成されているように思われる。だが、この傾向は何もイタリアに限った話ではなく、例えば、2025年5月末に日経新聞にもコロンビアの首都ボゴタが壁画の町になっているという特集記事が掲載されていた。グラフィティはイタリア特有のカルチャーではなく世界的なムーブメントなのだ。

ただ、面白いのはこれらグラフィティが土着の文化と容易に結びつき新たな意味を持ち得るところだ。ナポリに話を戻そう。描かれるテーマは、サン・ジェンナーロであり、サッカー選手のマラドーナである。美術史家のフランチェスカ・バジーレは、ナポリのグラフィティには、キリスト教的要素が強く、グラフィティが殉教者の宗教画のように死者を描いていると指摘する。彼女によると、ナポリにはヴェスヴィオ山の噴火(1631年)、マザニエッロの反乱(1647年)、黒死病の流行(1656年)という17世紀に三つの「歴史的なトラウマ」を経験し、ナポリ市民の間に独自の民間信仰が強まり、現在でもグラフィティがまるで祈りの祭壇であるかのような役割を果たしているという。このようにグラフィティは土地のアイデンティティと強く結びついているのだ。

▶︎合法と違法の狭間で