「いつもの黒一色のいでたちにアストラカンのコサック帽を被り、夜のローマを歩いているのを目撃した」、といまだに語られることがあるそうです。ジーノ・デ・ドミニチスは、第二次世界大戦後の偉大なアーティストのひとりとして、イタリア現代美術史にくっきりとした存在を残しながら、1998年に51歳という若さで、突然亡くなりました。その特異な作品同様、奇妙で複雑、模倣のしようがない彼の人生そのものが、作家が演出した一種の「オペラ(作品)」であったとも言え、亡くなって25年が過ぎようとする現在も、作品への賞賛(あるいは批判)とともに、さまざまなエピソードが語られ続けます。ただ、あらゆる展覧会でカタログを作ることを拒絶し続けた、この作家の作品のほとんどが個人蔵のため、実際には、その作品群をすぐに観ることはできません。それでも、この作家に妙に惹かれ続け、霧の中に放り込まれた気持ちのまま、デ・ドミニチスの宇宙を彷徨ってみることにしました。

現代美術界の天才的一匹狼

そもそもアートを鑑賞する醍醐味とは何なのか、と問われるなら、それが具象芸術であれ、抽象芸術であれ、コンセプチュアルアートであれ、作品が放つ重力と呼ぶべきか、引力と呼ぶべきか、われわれそれぞれが持つ、多様な感性の琴線に触れる「言葉にできない」驚き、または共鳴を生む力を体感することではないか、と考えます。したがって、どのような作品に感銘を受けるかは人それぞれで、世界に知れ渡った大傑作と呼ばれる作品を前にしても、「へえ」と思うぐらいの感想しか持たないことだってあるのは、いたしかたありません。

もちろんこの場合、身体的に作品と対峙するアナログなコミュニケーションを念頭に置いているわけですが、現代を席巻しようとしているデジタルアート (音楽を除く)やAIアートと呼ばれるセクションに、同じような驚きや共鳴を感じるか、と問われるなら、「面白い」または「へえ」とは思っても、実際に作品を前にして感じる、「おお!」という、あの身体的な感動を覚えることは、ほぼない、と個人的には思います。

そんなことを考えるある日のこと、「AIアートだけでは人間は満足できない。大量生産を旨とする産業革命の時代、ウィリアム・モリスがアーツ・アンド・クラフツ運動を起こしたように、人間は結局、アナログなアートに回帰するだろう」という主旨のWired誌の記事を読み、人間が物理的に肉体を持つ以上、デジタルアートやAIアートが従来の芸術の有り様を消滅させることはなさそうだ、と楽観的な気持ちになりました。もしかしたら、時間とともに、今まで慣れ親しんできたアートのスタイルが変わってしまうかもしれない、という個人的な危惧の背景には、「シンギュラリティ」なんて本当に起こるのか、もしくは知性の分野で起こったとしても、芸術や文化と呼ばれる分野で起こりうるのか、という疑問もあります。

と、このような前置きから話をはじめるのは、冒頭にも書いたように、ジーノ・デ・ドミニチスという作家が、展覧会のカタログという形で、自分の作品が写真として大量生産されることを強烈に拒み続けた、という事実があるからです。当時、インタビューにはほとんど応じなかったデ・ドミニチスですが、「芸術作品の複製写真にアーティストの名前を入れるのは間違っている。そこにあるべきは、写真を撮った写真家の名前である」「インターネットを契約し、カタログや本で家を埋め尽くすのではなく、航空会社や鉄道を使って、ライブの芸術作品を観に行った方がいい」など、オリジナルこそが「作品」なのだ、との言葉を残しています。

しかもカタログの拒絶だけでなく、展示し終わった自分の作品を次々に破壊したり、いったん売った作品に「手を加える」と言って取り寄せて、その絵のうえにまったく違う絵を描いてみたり、あるいは買い取って黒で塗りつぶした、という異常なエピソードもあります。「自分の作品の値段がなるべく高くならないように気をつけているんだ。買い戻せなくなったら困るからね」などの発言もしていたそうです。

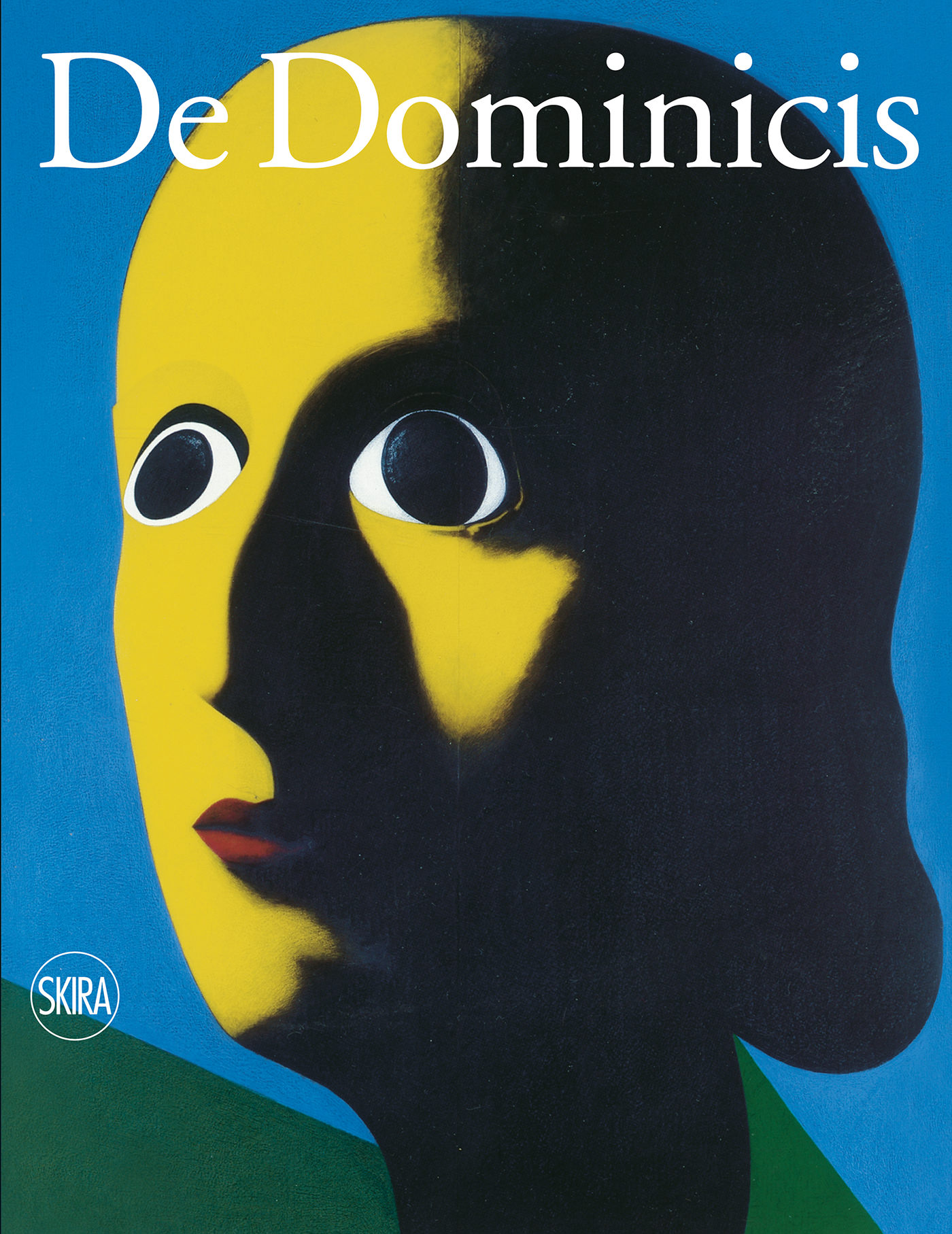

デ・ドミニチス没後、イタロ・トンマソーニにより出版されたカタログ(Skira; Bilingual – Illustrated edizione /13 luglio 2011)のカバーに使われた絵は、In principio erα l’immagini(はじめに像ありき)。1981-1982 Collection of The Museum of Modern Art, New York このカタログについてのエピソードは後述します。

それでも当時、デ・ドミニチスの作品価格は高騰していて(というか、この作家は自分の作品の売買の際、天文学的な数字を提示したため)、有名なアートギャラリーを持つピオ・モンティ(1941ー2022)は、「馬車の中のモッツァレッラ」と題された立体作品(1968-70)を購入するために、自分の家を売らなければならなかったそうです。この作家は基本的に作品を売りたがらず、生活のために(とはいっても、貴族的で、意外と俗物的な生活ぶりは後述します)しぶしぶ売っていたようで、「観客が作品に展示されるのであって、その逆(作品が観客に展示される)ではない」、と最終的には鑑賞者すら必要ない、と思っていたふしがあります。

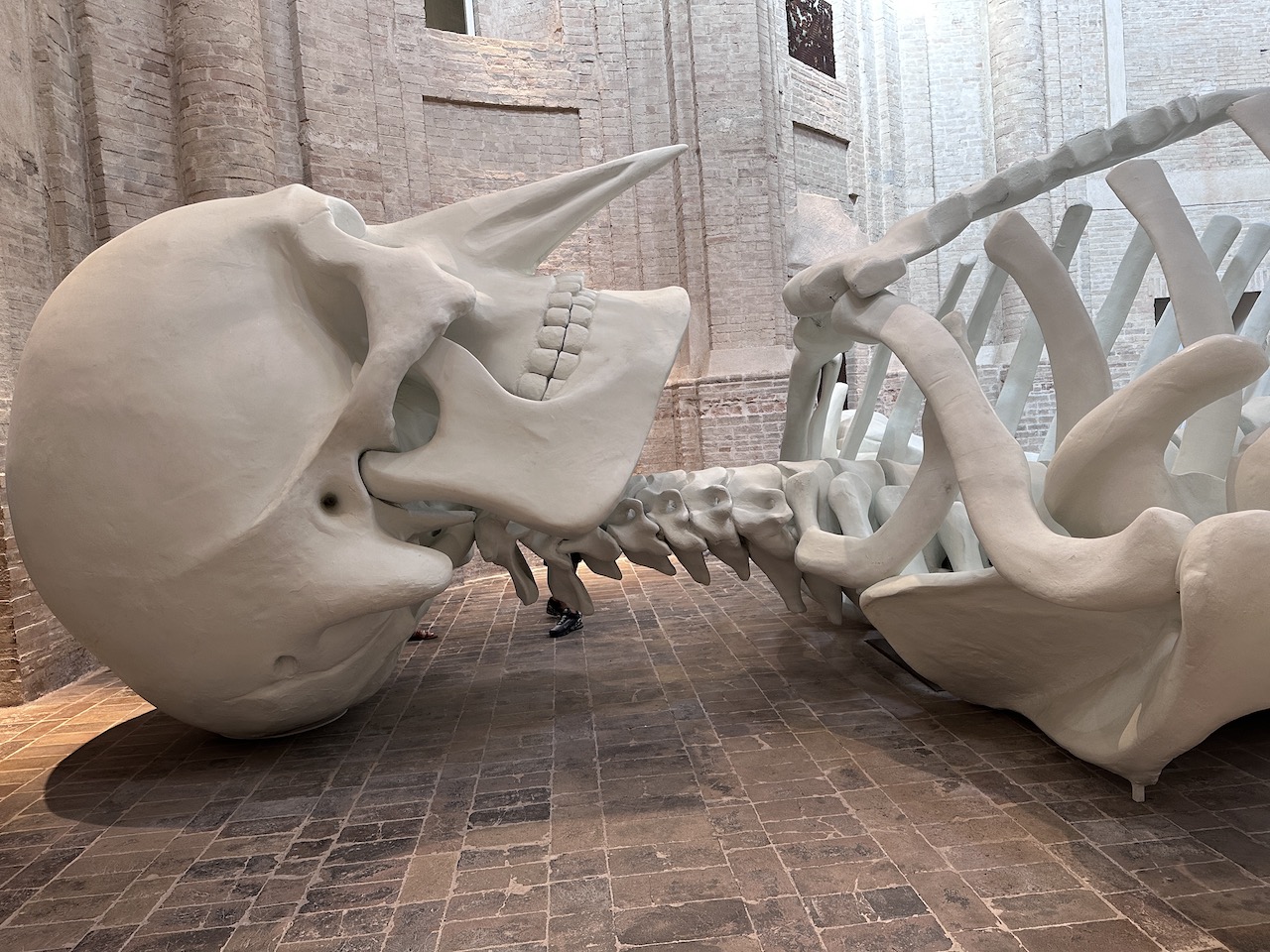

そういうわけで、いざデ・ドミニチスの作品を総合的に観たいと思っても、作品の批評(生前、デ・ドミニチスは評論家のコメントを拒絶していたため、最近のものばかりです)や作家のエピソードなどの情報は見つかっても、ウェブ上には限られた作品の写真情報しかなく、本物の作品どころか、作家が忌み嫌った複製すら観ることができず、困惑しました。最終的には、ウンブリア州フォリンニョ(Foligno)に常設される「Calamita Cosmica(宇宙磁石)/1988年」と名付けられた24m(!)の巨大な骸骨作品を鑑賞できただけでした。この「おお!」と驚く巨大作品は、骸骨なのにグロテスクさや邪気がまったくないまま、永遠に宇宙のエネルギーを引き寄せ続けています。

Calamita Cosmica の頭部。この骸骨の全身が、そもそも教会施設だったSS.Trinità in Annunziataに常設されています。作品の向こうに、鑑賞者たちの靴が、微かに写っていますが、まるで恐竜のような大きさで、ほぼ全身が見える2階からの鑑賞は圧巻でした。

そうこうするうちに、作家の死後、出版された2冊のカタログの存在が明らかになり、そのうち2010年、ローマの国立美術館MAXXIで「The Immortal(不滅)」と題された回顧展の英語版カタログを一冊入手することができました。そして作品を観た瞬間に、「カタログでこんなに面白いとは!」、と久々に浮き足立つことになったわけです。

そういう経緯ですから、反則ではありますが、作品を観ないことには作家の紹介もできないため、このサイトでは便宜上、作家があれほど嫌がっていた作品の写真(すでにウェブ上に上がっている作品のみ)を載せることにしました。他の絵を観たい!と思われたら、ぜひカタログを入手していただきたく思います。立体作品も含め、かなりのバラエティがあって、作家の人生の後半、具象がシンプルになればなるほどに、その引力が強まるように思います。

ちなみにMAXXIの展覧会のキュレーターは、デ・ドミニチスと親密ながらも意見の相違がはなはだしく、喧嘩が絶えなかったボニート・オリーバでした。ボニート・オリーバといえば、イタリアの現代美術ファンであれば誰もが知っている、60〜80年代のアートシーンに激震を起こした美術評論家で、残念ながら、MAXXIで展覧会が開かれた頃のわたしは、あれこれ多忙な日々でもあり、不覚にもその展覧会をすっかり見逃していたのです。

Gino De Dominicis «Senza titoloー無題», 1985 Fondazione Chiara e Francesco Cararro collection Venice /Il Giiornale dell’arteより引用

さて、デ・ドミニチスが頭角を現した68年あたりから80年代にかけての冷戦下におけるイタリアは、極右グループによる無差別大規模爆弾テロ、極左グループによる標的を絞った政治誘拐殺人が頻繁に起こると同時に、国家の中枢を担う政治家、イタリア軍部・内務省諜報、CIA、KGBなどの国際諜報が暗躍し、要人、公人の暗殺、普通の学生たちによる銃撃戦、という市民戦争にまで発展した『鉛の時代』と呼ばれる暗黒の時代です。

一方、その時期のイタリアの表現の世界では、政治の大混乱と微妙に重なりながら、同質の攻撃的なエネルギーとともに実験的で、インパクトのある作品が次々に生まれています。ローマのアートシーンには、前述のボニート・オリーバが仕掛けたトランス・アヴァングァルディア(エンツォ・クッキ、ミンモ・パラディーノ、フランチェスコ・クレメンテetc.)、アルテ・ポーヴェラ(ミケランジェロ・ピストレット、ヤニス・クネリスetc.)さらにはマルセル・デュシャンあたりから影響を受けたコンセプチュアル・アートがひしめき合い、他にも映像詩、写真、質の高いコミック、イタリアン・プログレッシブ・ロック、ハプニングなど、すべての現代イタリア的な表現は、68年に頂点に達した学生と労働者たちの共闘による革命ムーブメント世代からはじまりました(フランコ・ファネッリ)。そういえば、イタリアの音楽におけるインディ・シーンには、今でもプログレがかなり色濃い傾向として残っています。

デ・ドミニチスもまた、この68年世代、と呼ばれるジェネレーションから現れたアーティストであるには違いありませんが、当時を席巻したあらゆるアートムーブメントとは一線を画した独自のスタイルが一気に注目を浴び、天才的な「孤高の一匹狼」「アウトロー」と呼ばれる存在でした。それは「祝福された」という意味ではありますが、と同時に「呪われた」という意味をも含む(後述)、イタリア現代アートの世界でひときわ異彩を放つアーティストだったのです。

Che cosa c’entra la morte?, foto di gruppo alla VII Biennale di Parigi 1971ー1971年第7回パリ・ビエンナーレのグループ写真。撮影:Massimo Piersanti 一番右の、奇妙な老人のマスクを被って「死なんて何の関係があるんだ?」とプラカードを掲げているのがジーノ・デ・ドミニチス。中心にいるダブルのスーツの人物がボニート・オリーバ。若い!ところで背後のアジア人は誰?

「今日、集合的な創造は、主に非物質的で流動する表現(たとえばパフォーマンス、ハプニングなど)が主であり、物質的で、流動せず、無言で、不安定さや腐敗、死に抗うために生まれ、主に女性的な美の感情や形を時間的に停止させる『造形芸術』とは結びついていない。また、他の時代の作品は生き続けていて、時間の次元にはないことが認識されていない」

デ・ドミニチスはこのように、たとえば70年代、ヴェネチアのビエンナーレを席巻したパフォーマンスなどの表現を、造形芸術に加えるのは間違っている、と当時の「流行」に真っ向から反対しています。

また、その時代「流行」となり、現在では主流ともなった表現方法であるインスタレーションに関しては、「しばしば作品をより美しく、絵画のように見せるテキストや写真が満載された美しいカタログのおかげ(で作品が成立する)」と攻撃的に批判して、「本来(造形)芸術とは時間の外に存在して、流動することなく、不動のまま生き続けるものだ」と定義しているのです。

「最も古い芸術は今日のものである。それ以前のものは、より若く、より現代的である」「人々はもはや作品の『力』や『形而上学的な性質』を信じず、芸術作品を形を通して伝達するための特権的な言語表現として、より単純に考えている」

とはいえ、デ・ドミニチスの初期の作品には、コンセプト・アートと呼んでも差しつかえなさそうな(しかもかなり強烈な)インスタレーション作品が多くあり、彼はそれらの表現を「ホメオパシー」(毒をもって毒を制する)と呼んで、当時の現代美術システムを挑発する作品、あるいはパロディと見なしていたようでした。しかし80年代からは「わたしは今まで、芸術システムへの悪戯のために時間を使いすぎた」と、彫刻(立体作品)、絵画を主な表現へと変えていきます。

Gino De Dominicis, “Un bel bagno di Nietta e Paolo in Acquaceleste”, anni Settanta, fotografia, cm 24×18 70年代「ニエッタとパオロの空色の水での楽しい水浴び」の一部分/periodicodaily.itより。いくらか写真が残っていますが、若い頃のデ・ドミニチスは、なかなかハンサムです。

1967年、芸術学院(Academia di belle arti)に通うために、出身地であるアンコーナを離れ、ローマに住みはじめたばかりのデ・ドミニチスを知る「フラッシュ・アート」の創立者であるジャンカルロ・ポリティは、この作家について、次のようなエピソードを書いています(Amarcord 19)。フラッシュ・アートは現代美術の中心としての役割を果たした雑誌のひとつです。

「マチェラータのピオ・モンティ・ギャラリーでデ・ドミニチスを見かけた。彼が自作である、円の周囲に小さい頭が連なっているレオナルド風の作品を『いくらで売ればいいんだ』と聞くので、『わからないよ。ピオ・モンティに聞いた方がいい』と答えると、『アンディ・ウォーホールならいくらで売れる?多分20万リラぐらいだよ。ならば僕の作品はウォーホールの3倍、60万はするはずだ。そして唯一無二の存在であり続けるんだ』と言う。ジーノは面白おかしく大げさで、いつも自信満々に自らを評価する。どんな状況でも大ボラ吹きだった。しかし彼は、まるで自分が言っていることを信じているかのように大真面目だったんだ」

デ・ドミニチスについて調べていくと、次々に彼の特異な性格や発言、奇妙なライフスタイルに関する、このような記事に多く出会います。後述しますが、特にナヴォナ広場にほど近いサン・パンタレオ通り66番地のランチェロッティ宮における生活ぶり、そして死を巡る奇妙な演出は常軌を逸しており、このような突飛で変わった人物を懐深く受け入れる、ローマという街の包容力を改めて偉大に感じるほどでした。

美術評論家のラウラ・ケルビーニは「ジーノ・デ・ドミニチスは、その作品のレベルが非常に高い、という意味でも、また芸術界に対して意識的な『変人』だった、という意味でも、並外れたアーティストであった」と述べています。

▶︎不滅の主張と、作家の実在