フォスコの叛乱

43年のクリスマス、44年のお正月には、19人のイタリア人のために4個(!)の卵が支給されただけで、その他には何ひとつ特別な扱いはなかったそうです。収容されているイタリア人と子供たちは、トパツィアが工夫して作ったオーナメントでささやかに祝日を祝っただけでした。

ある朝のことです。看守が満足しきった微笑みを浮かべながら、ダーチャに向かって「戦争に勝ったらすぐに、お前たちの喉を掻き切ってやる」と言ったので「誰の?」と問い返すと、「おまえたち全員だ」と言い放ちます。看守の邪悪で復讐心に満ちた視線を感じ、必ず「そうだ」と言うであろうことを確信していたため、ダーチャは「わたしたち子供たちも?」との問いを続けてはいません。

後に分かったことですが、ちょうどその頃、無敵なはずの大日本帝国が戦争に大敗しはじめ、おそらくそれを知っていた看守たちは、鬱憤を晴らすために残酷に振る舞うようになったのだろう、と現在のダーチャは推測しています。その後も何度となく、看守たちはイタリア人たちに向かって「戦争に勝ったらすぐに、お前たちの喉を掻き切ってやる」あるいは「銃殺してやる」と繰り返し脅し続けています。

そのうち、ダーチャの耳と顔が腫れ上がり、耳に刺すような痛みが続いたため、トパツィアが看守に医者を連れてきて欲しいと懇願しましたが、結局医者は来ることがなく、薬だけが届いたそうです。それぞれのイタリア人も、血液中の酸素が著しく欠乏し、脈拍が50、あるいは45しかない者もいて、「荒野で小さくなっていく光のように、音もなく消えそうな生命だった」と、トパツィアの日記には書かれています。

トパツィアは入所以来、このようにこっそりと(書くことも読むことも禁止されていたため)日記をつけていましたが、44年になると鉛筆も紙も無くなって書けなくなったと同時に、トパツィアの「書きたい」という欲望も忍耐も死んでゆきました。しかしながら、収容所内での毎日の出来事を書いたこの日記は、のちにフォスコにとっても、トーニにとっても、またダーチャにとっても重要な記録となります。

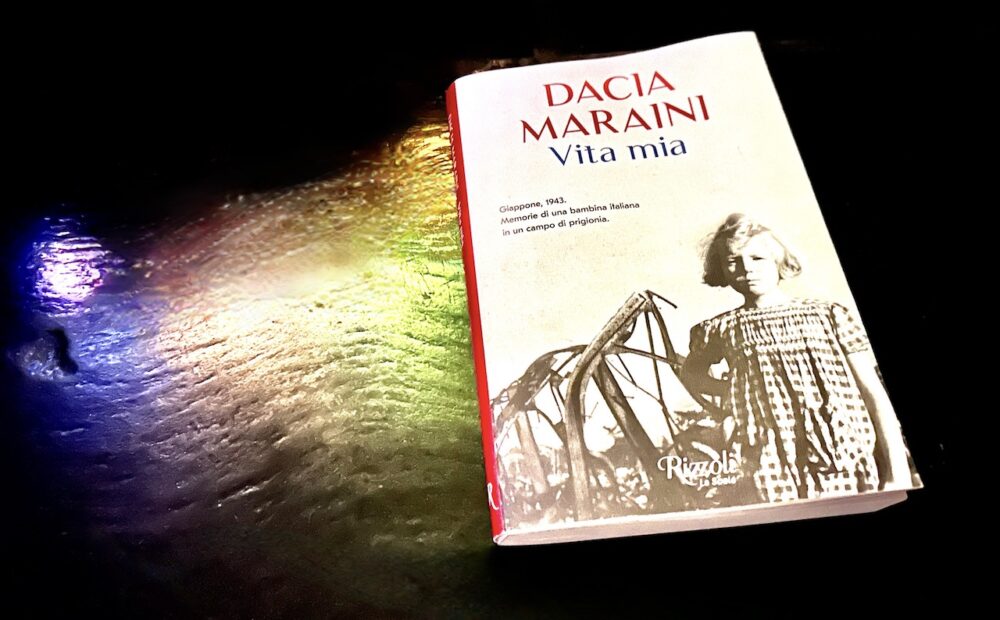

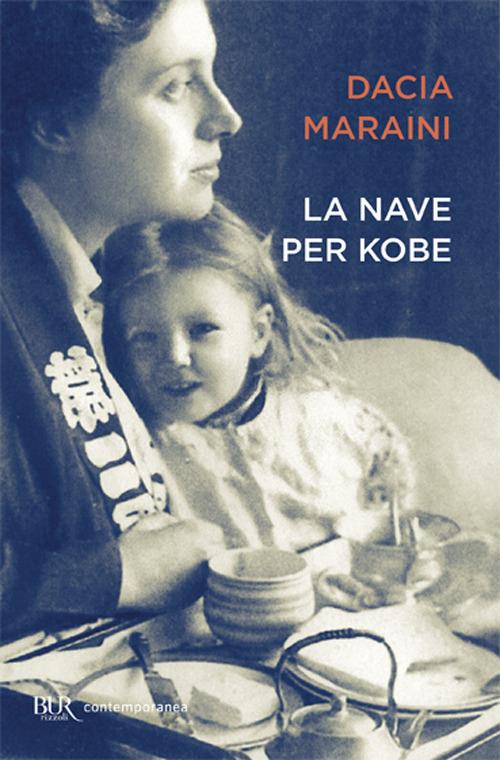

父フォスコから1938年から1941年(日本での初期の生活)までのトパツィアの日記を贈られたダーチャ・マライーニは、母に確固とした信念、愛情に満ちた女性を見出し、「La Nave per Kobe(神戸行きの船)/Rizzoli (2003)」を書いています。

やがて看守たちは、いちだんと食物の量を減らすようになり、イタリア人たちはその絶望の中、食物を求めて、木々の樹皮、カタツムリ、あるいは「中国の農民は土を食べて飢えを凌いだらしい」と誰かが言い出して、中庭の土まで食べようと試みています。しかし当然、いずれもとても食べられたものではなく、誰もがただ空腹の中、死を待って過ごす他なかったのです。

例外として、イタリアの「サロ共和国の代表者」という人物が天白を訪れた時だけ、突然のご馳走が待っていましたが、看守たちからは「日本語のみで会話し黙って食べること、代表者を見てはいけない。外界との接触は禁止されている」と脅されたうえ、その代表者という人物も、同胞たちの体調には、まったく関心を向ける様子がなかったそうです。その後も赤十字の神父が天白を訪れたことがあり、皆が一斉に神父に抗議したため、しばらくの間は食事の量が多少増えても、やがて以前よりもさらに、極端に減らされるようになり、皆が抱いた希望は、みるみるうちに絶望へと萎んでいきました。

看守たちの思惑は、食事の量を極端に減らすことで「裏切り者」であるイタリア人たちの尊厳、共感、誇りを粉砕することであり、イタリア人たちはその思惑に、抵抗する術もなく巻き込まれていったということです。看守たちは、たとえば誰かが何か質問をしたとしても、何ひとつ答えることなく、優越に満ちた微笑みを浮かべるだけで、それは「この半分幽霊たちはいったい何が欲しいんだ。われわれの偉大な祖国は勝利する。そしてやっと、こいつらを銃殺する許可が下りるのだ」と言わんばかりの微笑みでした。

このような極限の環境下、7歳の少女であったダーチャは、毎晩死ぬ準備をし、そうすることに慣れていたと言います。「このまま眠りから目覚めないかもしれないけれど、少なくともそれは穏やかで、飢えのために起こる足の痙攣で、固い床に敷いた布団で眠れなくなることもない」と考えたそうです。また、「喉を掻き切る、裏切り者!」と言われ続ける恐怖の中で、ダーチャは自分の妹たちが喉を切り裂かれるところを想像し、「そのあとは自分だ」と考えると手が震え、心臓の鼓動が速くなりました。しかしそれまでの人生で、死を体験したことがなかった少女は、死とは、不動で晴々とした状態であると空想し、死後は神の小さな裁判所で裁決され、子犬や猿、馬、あるいは海の小さな魚に生まれ変わるのだ、とも思っていたのです。

「パパ、お母ちゃん(Uriu Miki)が、死んだら別の身体に生まれ変わるって言っていたけど、そうよね」「そうだといいね。でもそれじゃあまりに都合良すぎるよ。誰にでも終わりがあるように僕らも終わるんだ。しかし世界は続いていく。そして僕らは、世界がその季節、昼、夜、美しさ、そして醜さと共に前進するのを喜ばなければならないんだよ」「この世界はいつまでも続くの?」「いや、世界は太陽が燃え尽きると終わってしまう。世界は収縮して、小さい氷のボールになり、消え果てるまで宇宙で回り続ける。しかし心配することはない。何百万年も先のことだよ」フォスコがそんな話をして、ダーチャはそれがずっと先のことだとしても、世界が無くなることを想像して、おおいに心配したそうです。

「何を言っているの?パパ。それが絶対に正しいと確信があるの?」「もし、(生まれ変わり)を信じたいなら、そうすればいいよ。誰もが自分の夢を持っているのだからね。今は時間は長いように感じるだろうけれど、やがてそれが短くなるんだ。少しづつ成長して、年を取るととても短くなる。本当のことを言えば、時間なんて存在しないんだ」収容所での父フォスコとのこのような会話を回想しながら、「わたしたちは、時間を切り分けて、長く生きているという幻想を持っているけれど、それは一瞬のことで、星を見ようと空を見上げたときに、私たちはすでに死んでいる。パパ、そういうことなの?」と、現在のダーチャは、亡き父にそう問いかけています。

飢えに苦しむ夜には、無神論者でプラグマティックな父親とのこのような会話だけではなく、ダーチャは「お母ちゃん」が語って聞かせてくれた、恐ろしい、あるいは愉快な日本の昔話の記憶の迷路を彷徨い、その物語のひとつひとつを反芻しました。また、底なしに思えるほど、多くの物語を知っている、トパツィアが聞かせてくれた「ジャックと豆の木」や「リア王」もまた、収容所の現実とは違う世界へと少女を導く、大きな慰めでもあったのです。ちなみに後年、イザナミ、イザナギノミコトの冥府行きの物語が、オルフェウスとエウリュディケーの物語と著しく似ていることをダーチャは見出しています。

しかし収容所の現実は、特に子供たちには残酷で、窓際でみかんを食べる看守たちはわざと中庭に皮を捨て、お腹を空かせた子供たちが、それを拾って頬張る姿を、嘲笑いながら見ていた、というエピソードもありました。ただ、看守たちは日中、少女の存在にはまったく注意を払わなかったので、時々ダーチャは有刺鉄線の下をくぐり、近くの農家に行って、畑の手伝いや蚕の世話の手伝いをする代わりに、じゃがいもやトマトを分けてもらい、捕虜収容所へ持ち帰ることもできたそうです。農家の人々が、幼い飢えた少女を気の毒がって、このように親切にしてくれたことには、日本人として、ホッとするような気持ちです。

そうこうするうちに、イタリア人たちは食料倉庫の鍵が、ユダヤ人の教授の鞄の鍵と一致することを発見し、多少の罪悪感を感じながらも看守に気づかれないよう、フォスコと友人たちが、食料倉庫から少しづつ食料を盗みはじめることになります。しかし、抜け目ない看守たちに見つからないように、米や豆をごく少量だけ盗んだに過ぎませんでした。

その頃の1日の食料はひとりにつき米1合、たまに少々の味噌、味噌汁が出されることもある、という極端な粗食で、時々は米の代わりにひとりにつき、12本の麺(パスタ)が支給されることもありましたが、相変わらず子供たちは頭数に入っていなかったため、他のイタリア人たちから少しづつ分けてもらわなければなりませんでした。ある日トパツィアが、「お腹が空いた」と言うダーチャに自分の皿から食事を分け与えようとすると、看守が飛んで来てダーチャを平手打ちし、その皿を窓の外に投げ捨てたそうです。ダーチャが急いで中庭に降り、落ちた食物を拾って口に入れようとすると、そこにいたAota(人でなし)がいち早く靴で踏みつけにしています。

また、イタリア人たちが中庭で見慣れない茸を見つけ、喜んで集めているのを、看守たちはニヤニヤしながら見ていましたが、その茸を食べた全員がお腹を下してしまったそうです。

そんなある日のことでした。看守たちのあまりに非人間的で残酷な扱いに、遂にフォスコたちは意を決し、処遇の改善を巡って「ハンスト」を宣言したのです。その、ささやかな叛乱に、Kasuyaは「よし、今に後悔するぞ」と言い放ち、次の日には、武装した日本軍の巡視隊が足音を轟かせ、天白の捕虜収容所を訪れることになります。日頃看守たちは足音を忍ばせてイタリア人たちを見張っていたので、巡視隊の物々しい足音は、ダーチャに強い印象を残しました。

その巡視隊の隊長、Azumiという人物は、イタリア人を一同に集めると「恥知らずめ。おまえらを銃殺しなかった大日本帝国に感謝しろ」と大声で怒鳴り、「いずれにしても、おまえらイタリア人が嘘つきで裏切り者で臆病者だということは誰もが知っている」と屈辱的な言葉を発するや否や、フォスコが叫びました。

「子供たちは飢えて死にそうだ。われわれには食べる権利がある。われわれは獣のように扱われている!」父のその叫び声を聞いた途端、ダーチャは母親にしがみつき、誰もが固唾を飲みます。そこにいる誰もが、巡視隊がただちに剣を抜く、あるいは銃で撃つ、と考えたからです。しかしフォスコはそれより素早く、地面に落ちていた斧を冷静に掴むと、木を切るために使っていた切り株の上に手のひらを載せ「われわれイタリア人は臆病者でも裏切り者でもない!」と叫んで、斧を振りかざして小指を切り落とし、それをKasuyaに投げつけたのです。

途端にKasuyaは血塗れになり、子供たちは泣き騒ぎ、トパツィアは勢いよく噴き出る血飛沫を見て、気絶してしまいます。誰もが突然フォスコがそんな行動に出るとは予想していませんでした。

軍隊の一団は興奮して怒鳴り散らし、フォスコが血を止めようと鼻紙で指を押さえるところに、殴る蹴るの乱暴を働きました。この、今まで受けたあらゆる侮辱に、イタリア人、そしてイタリアという国の尊厳を護るための、フォスコの咄嗟の行動は、一種の伝説ともなっていて、イタリア人の間でも有名です。ダーチャ・マライーニは、日本の侍の精神をよく知る父親のこのときの行動が、単なる狂気ではないことを「義理」という日本特有のモラルを基盤に、冷静に分析しています。

フォスコの「随筆日本」によると、その指は友人のジョルジョがアルコール漬けにして保存したそうですが、「指はどこだ!」とAzumiに問われたフォスコが「プレゼントするよ、すき焼きにでもしたらいい」と言うと、Azumiは怒り狂ってフォスコを殴り、「冗談だよ」と笑うとさらに激昂して殴り続け、血と涙が一緒に鼻を伝って流れたそうです。

なお、この一件で被害を受けたのは、ビーノ・ピアチェンティーニとベンチベンニというふたりの若者たちで、イタリア人たちが謀反を企んでいるのではないか、と誤解され、ネズミとシラミだらけの牢に数週間ぶち込まれています。看守たちは、一連の出来事は陰謀であり、この若いイタリア人たちが反日本人のスパイだと疑い続けたそうです。

しかしながら、その凄惨な事件の後、収容所内の食料の支給は幾分改善され(それでも、飢えを満たすほどの量ではありませんでしたが)、さらにダーチャをはじめ子供たちを喜ばせたのは、ミルクを絞るためのヤギが一匹送られてきたことでした。

日本の最初の大敗、ミッドウェーの海戦からはじまった連合軍の激烈な攻撃で、日本が多くの領土を失いつつあった頃のことでした。

▶︎爆弾、地震、敗戦、自由