メインスペースの5つの大型プロジェクターは、何をテーマにカテゴライズされているのですか?

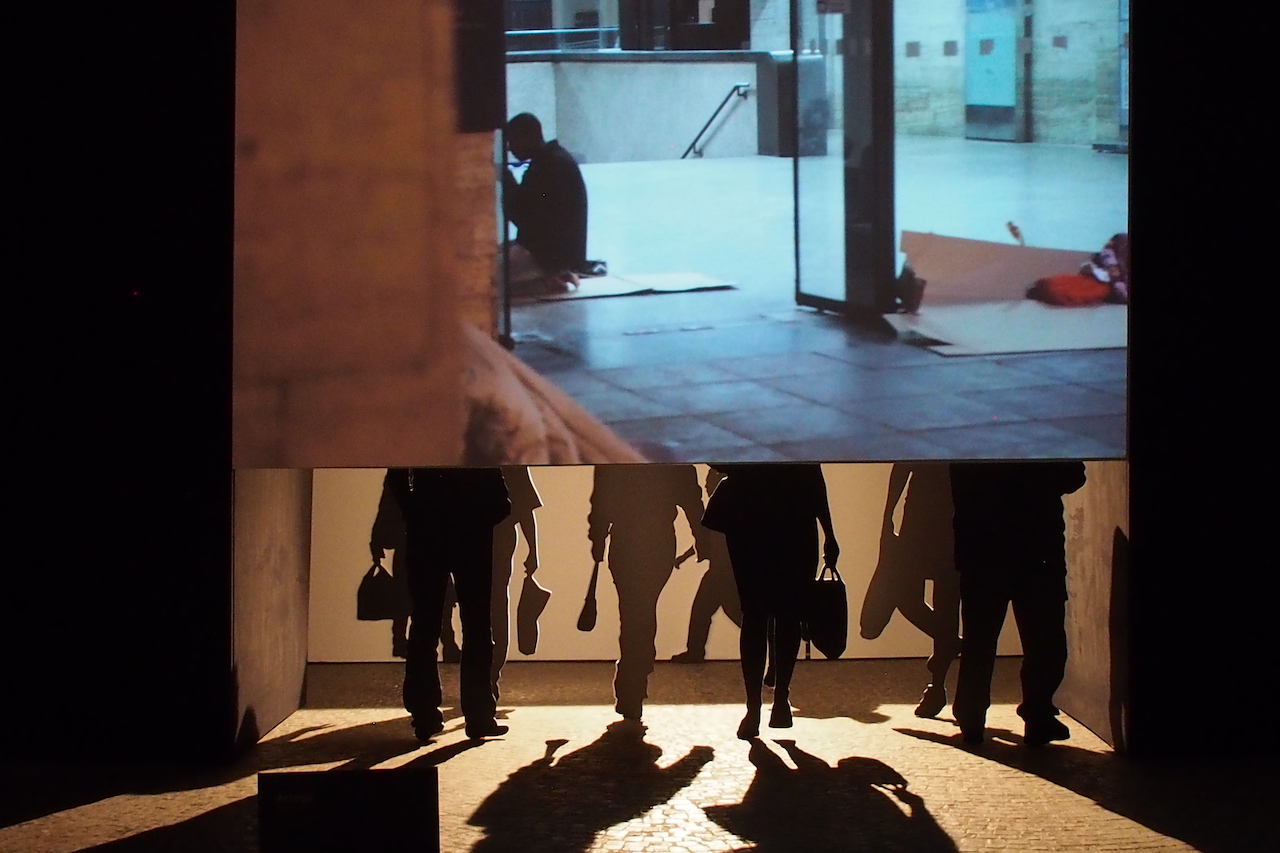

「ムーブメント」、「トッレ・ピンニャッターラ」、 「コントラスト」、「ヒューマン」、そして「マテリアル」というテーマに絞っている。僕はこの空間を海に見立てて、ビデオ・インスタレーションで島々を作ったと思っているんだ。そのスペースの中、最も奥に設置したプロジェクターに行く途中の空間には何も置かない空間を作った。いわば砂漠をイメージしたスペースなんだけれどね。その空間は、ローマが今、置かれている状況をもシンボライズしている。

例えばエントランス付近に設置した、「トッレ・ピンニャッターラ」のインスタレーションは、市民で構成された委員会『I LOVE Torpigna(トルピニャ)』が撮ったムービーで、建設的で創造的なシーンが多くインスタレーションされている。トッレ・ピンニャッターラは、ローマ・エスト(東)のストリート・アートでも有名な地域だが、この地域に住む市民は、地域の生活がよりよくなるようにと、皆が協力して働くための委員会を作っているんだ。そこでは年長者も若者も一緒に仕事をしていてね。また、 「ヒューマン」のカテゴリーは、Tenmini TVによるインスタレーションだ。それに Cine TV(ロベルト・ロッセリーニ映画専門学校)の学生たちも多くムービーを提出してくれている。それらを年齢、性別を問わず、たくさんの人々が送ってくれたムービーと共に再編集したんだが、いずれにしても、このプロジェクトを通じて、多くのアーティストたち、人々に会えたことは、なにより嬉しいことだったよ。

また、スペース造りに関しては、CineTVの学生たちの構想を生かしてもいるんだ。とても若い年齢の子たちが多く参加しているから、このスペースがとても活力のある、勢いのある空間になっているよね。僕は、このプロジェクトが、 MACROという現代美術のスペースで、Reaction Romaが開催されることは、とても意義あることだと思っている。ローマで生活する人々が切り取ったそれぞれのイメージに、美術館という場所は「尊厳」を与える。決まり切った映画やドキュメンタリーではない、ローマのストリートの風景、そして人々そのものがアートとして昇華されている。

いまや万人が、スマートフォンやタブレットのテクノロジーを駆使して、「表現」することができ、それがひとつの分野として確立されはじめているよね。しかもムービーのプロではない市民たちが「リアリティ」として風景を観る視線は、時として鋭く、そのパワフルさに驚くことがある。通常はパブリックに発表されることのない市民の言葉が、映像という手段を通して美術館で発表されることは、つまり、市民が、すなわちアーティスト、主人公だということだ。オペラ(作品)を撮ったのは市民であり、また観客も市民。とてもリボルーショナルじゃないかい? 市民の存在がエンパワーメントされている。

したがって僕らプロジェクトチームは、彼らの作品を集めるための枠組みでしかなく、その編集過程では送られてきた映像に隠された、心を掴まれるセンセーショナルな瞬間を引き出していく作業をしたに過ぎない。正直なところを言えば、僕らは「セルフィー(自撮り)」の時代を生きているわけだし、生活まわり、つまり家のなかで、自分の毎日が撮影された映像が送られてくるのではないか、と想像していたんだ。「君たちの毎日を映像で語ってほしい。食卓の様子や、TVを見ている時間、日常の風景を送ってほしい」と呼びかけてもいたしね。ところが蓋を開けると、日常の風景を撮った映像はほとんど送られてこなかった。送られてきたのは、ローマのストリートの風景、そこに生きる人々だったんだ! そこで僕らは送られてきた映像をもとに、その映像が持つアイデンティティを探し求めるという作業からはじめなければならなかった。

Reaction Romaのそもそものアイデアは、もちろん2000年に制作したHumans’s Y2Kで、それが僕のソーシャル・ムービーの基本、ということには変わりないけれど、現在の僕らは巨大な情報システム、平坦で、ユニフォーム、つまり個性のないヴィジョンで構築された情報システムに覆われた世界に生きているだろう? いまやどこの国に行ってもグローバル展開のファーストフードの店ばかりで、表面的にはどこもかしこもあまり変わらないように見える。しかし実のところ、それぞれのローカルがそれぞれの個性を持ち、違う表情を持っているものだよ。もちろん、人の数だけ多様な視点があり、多彩な考えが存在しているわけだからね。

だから「では、実のところ、人々は何を観て、何を考えているのか、都市に巡らされる『ストリート』に戻ろうじゃないか」というのが今回のプロジェクトの原点だと言えるね。ローマに関して言えば、美しい風景だけで形成されているわけではなく、とは言っても、とてつもなく酷い貧困、山積みの社会問題だけで成立しているわけでもない。この街に住む人の数だけ違う状況が存在しているんだ。今回のインスタレーションで実際にそれが見えると思うよ。ローマという街で、個々の人々は難しい問題を抱えながら、それでもたくさんの人々が自ら撮影した、多様な視点を持つ映像が送られてきたんだから。彼らには、人々に伝えたい想いがあったんだ。

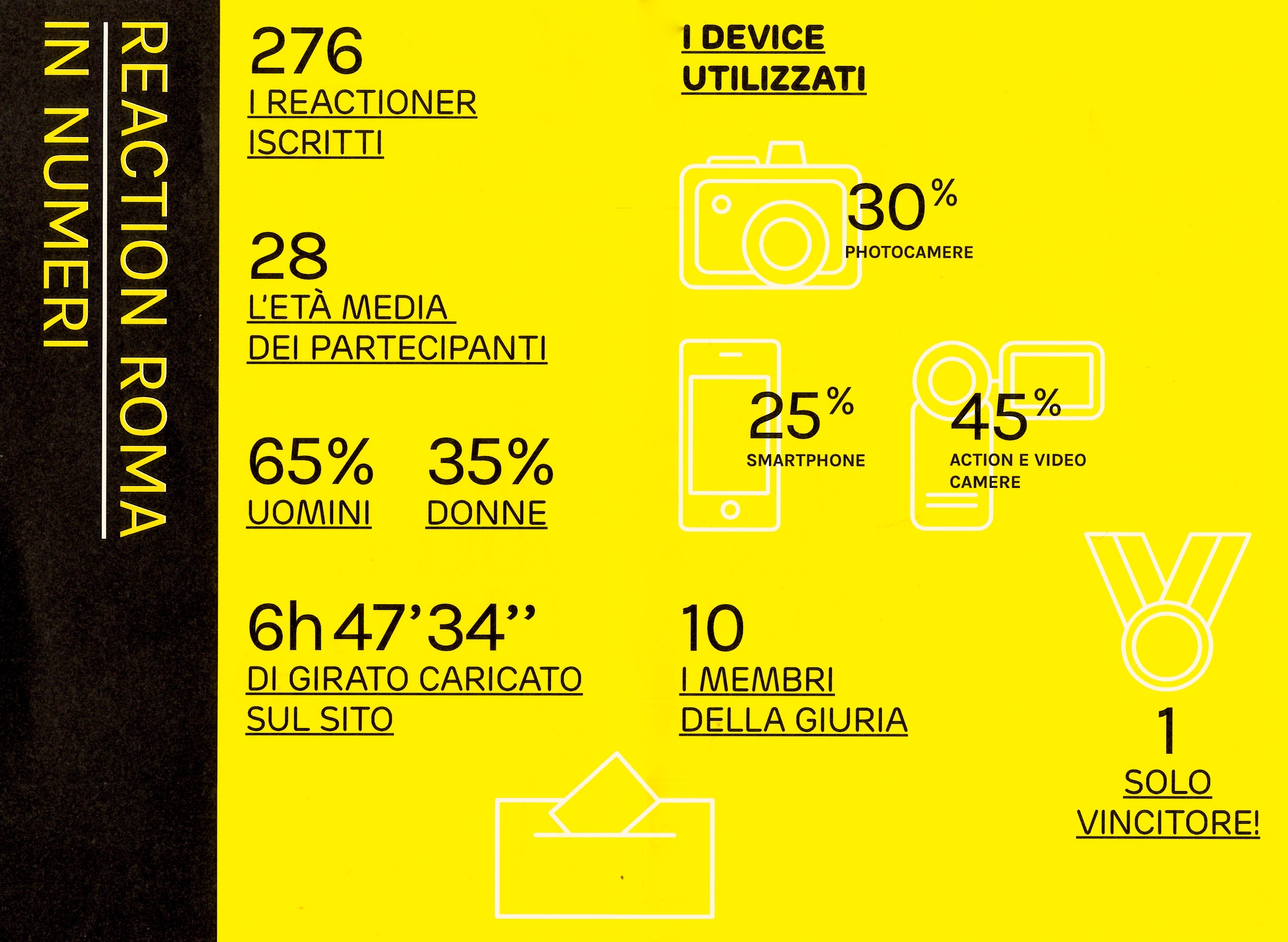

276名が登録し、約400本のムービーがアップロードされました。参加者の平均年齢は28歳。男性65%女性35%。6時間47分34秒が集まったそうです。スマートフォンからのアップロードは意外と少なく25%。カメラのムービー機能を使って撮影されたものが30%、ビデオカメラからのアップロードが一番多く45%。

なぜ、ドキュメンタリーではなく、ビデオ・インスタレーションという形にしたのですか?

とりあえず、僕自身が、ドキュメンタリーとか、映画という表現の枠から解放されたい、と思ったからなんだけれど、アート作品のために構築されたスペースに映像を持ってくることで、ローマという都市を「凝視」することができると思ったんだ。もちろん、僕らはローマの風景を毎日見ているわけだけれど、非日常であるアートスペースで改めて「凝視」することで、違うローマが見え、違うローマの時間を生きることができるんじゃないか。ゆっくり時間をかけ、濃縮されたローマを凝視することで、改めてローマを生き直す、というかね。インスタレーションという形なら、映像が持つインパクトを理解することもできる。

このプロジェクトを通して、まったくリアクションがない地域も発見したよ。そしてこの発見は重要なことだと思っている。その地域に住む人々が無気力、あるいは日常があまりにも困難で、リアクションをも起こせない状態だ、という可能性もあるわけだから。

このプロジェクトは、今後、毎年続けていく予定なんだけれど、1年という時間がローマに流れることで、きっと変化を見せる部分もあると思うんだ。市長も変わったことだしね。つまりここで毎年インスタレーションされる映像は、不動のローマではなく、変遷する、生命を持ったローマだということ。われわれは、歴史的に非常に重要な時代を生きているじゃないか。つまりその時代を生きる市民の目が捉えた、ローマの貴重な記録でもある。確かに、中には非常に過酷、かなり暴力的な映像もあって、送られてきたビデオを観ながら、僕らが感じたのは、そう、「絶望と詩」というテーマだった。

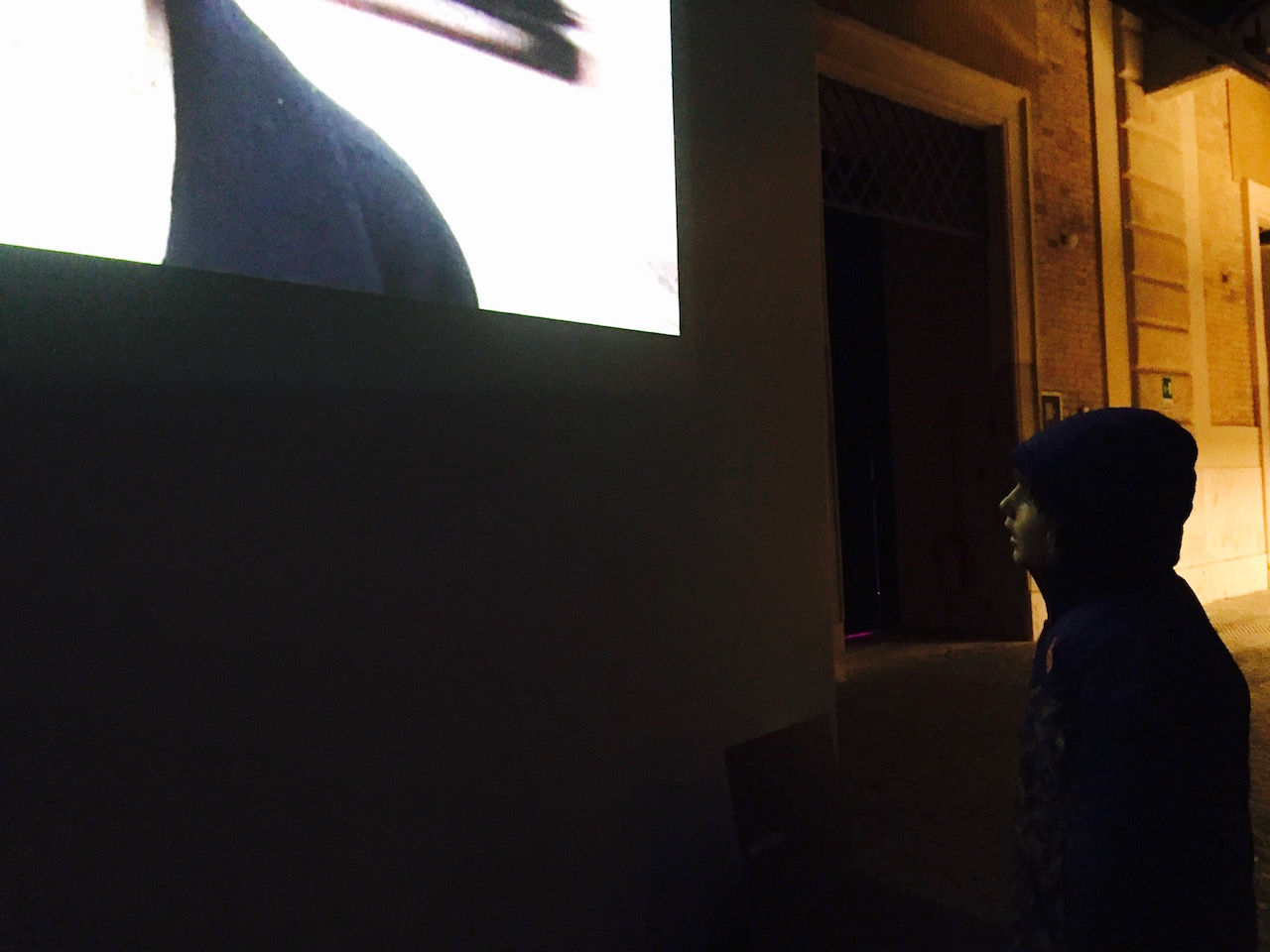

Reaction Romaでは、このプロジェクトに最初から関わっていたMACROのキュレーター、クランディオ・クレシェンティーニをはじめ、Messagero(メッサッジェーロ)紙のジャーナリストも含め、外部から審査員を招いて、優秀なムービーに賞を贈った。その賞を獲ったのは18歳の青年、ダヴィデ・インファンティーノ。彼の「Silence(沈黙)」とタイトルがつけられたムービーは、まさに現在のローマをメタフォライズするようなビデオでね。檻に閉ざされた動物たちの動きを撮影したものなのだが、その動物たちはまるで僕ら、ローマに生きる人間たちのようだった。僕らもまた、彼が表現した動物たちのように、ローマという檻の中から出ることができないんだ。そのムービーが今年のリアクションにとって、代表的な映像だったとも言えるよ。

スペースに流れる音が、街の空気を体感するような、強烈な印象を持ちました。

人間は、常に理屈、合理性を求めようとする。アートに関しても、誰もがそのコンセプト、背景を解読しようとするよね。僕は、そんな理性的な解釈を許さない、観る人々の感情をダイレクトに喚起させるようなインスタレーションにしたかったんだ。強烈な音、そして映像が迫りくる、いわば観る者を挑発する。そんな空気を作りたかった。そしてそれが僕の基本的なやり方なんだ。知的でなければないほどいい、と思っている。

現代美術というものは、往々にして、極端に知性的でコンセプチュアル。作品にハートというか、感情というか、人間的な感覚を作品に反映することができるアーティストは、それほど多く存在しないからね。鑑賞者が、作品を観て、あれこれ解釈し、また背後を詮索しなければならないのは、あまり好ましくない。

僕は市民の、言ってみれば「ポピュラー」なアートというものを、このスペースで実現したいわけだからね。ということはつまり、誰が見ても「感じる」表現でなければならないんだ。音と映像がインスタレーションされた「現実」に感情が昂り、あるいは何らかの問題意識が喚起される、そんなスペースにしたかった。このスペースで使った、バイオレンスな要素も含む音は、ローマに蔓延している空気をも反映したものだよ。僕らは知性で理解、解釈を要すような編集を避けて、凝縮されたローマそのものをインスタレーションした。だから人々は、このスペースに入った途端に、直ちにある種の強い感情を覚えるんだと思うよ。ローマの、凝縮された現実に改めて直面してね。

ローマの住人には、このバイオレンスな空気に共感できるが、ローマの現実を知らない外国人には、すぐに共感できないのではないのでしょうか。

だからこそ、僕はこのプロジェクトを外国に持っていきたいと考えているんだ。ローマの現実をそのまま外国に持って行ったなら、人々は驚くと思うよ。僕自身、外国に旅することが多く、さまざまな国の人と話す機会があるが、誰もローマがこんな現実を持つ都市だということを想像できないんだ。

このスペースのエントランスに、一人の青年が、自分が歯を磨くシーンを、ロー・アングルから撮影したビデオをインスタレーションしているだろう? まったく行儀が悪すぎるビデオだ。このスペースの入り口に何を設置すべきか、僕らは長い間考えていたんだけれど、オープニングの数日前に、こんな下品な、とてもオリジナルな発想のビデオがアッピロードされた。そしてこのビデオを見た瞬間に、これこそまさにローマだ!と思ったんだよ。3分間、僕らは彼が歯を磨いているシーン、口をゆすいで水を吐き出す様子を見続けなければならないなんて、まったくひどいよね。しかしこの3分間の無作法こそが、ローマの要約。このビデオをエントランスにインスタレーションすることを、ただちに決定したよ。

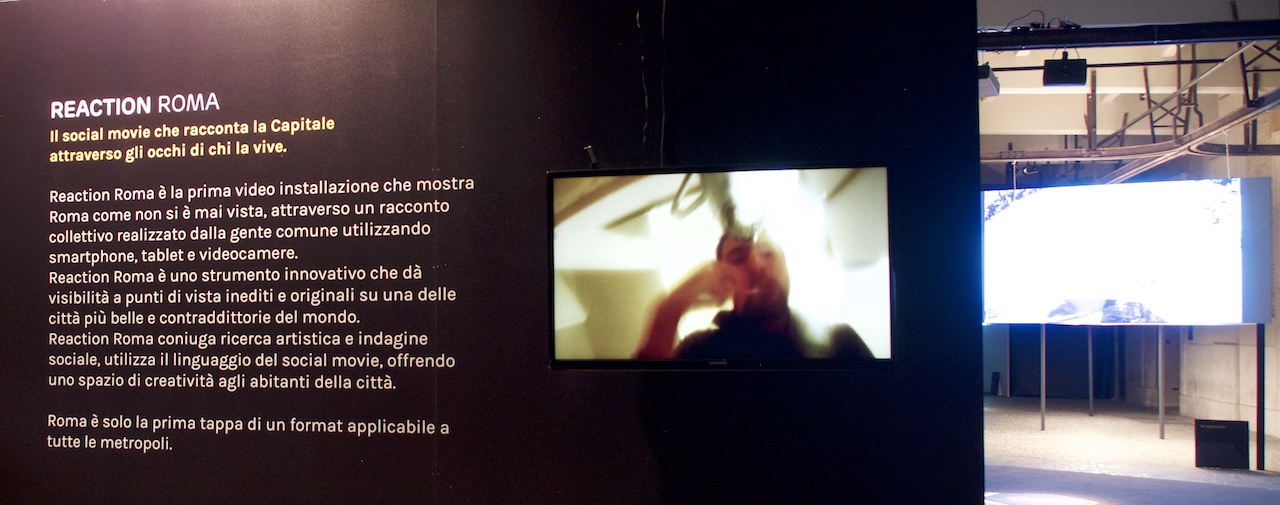

エントランスの歯磨きシーンからインスタレーションに誘われることになります。「 Reaction Romaは、市民がスマートフォン、タブレット、ビデオカメラを使って撮った、今まで見たことがなかったローマを表現するビデオインスタレーションです。Reaction Romaは、世界で一番美しい街のひとつであり、また常に反発を抱えた都市を撮った、未発表でオリジナルなムービーの視点から、イノベーションする手段でもあります。Reaction Roma は、この街に暮らす人々に、クリエイティブなスペースを提供しながら、ソーシャル・ムービーという表現を使い、アーティスティックなリサーチとともに、ソーシャルな状況を調査します。ローマは、ほかのどの都市でもプロジェクトできる(ソーシャル・ムービー)フォーマットの、まず最初の試みです」(意訳)

今後、このプロジェクトをどのように発展させていきたいと思っていらっしゃいますか?

まずは来年のReaction Romaの開催に向けて準備をはじめるつもり。クリスマスが終わる頃から準備しようと思っているんだ。そして同時に、僕が行き来するマドリッド、またアムステルダムで同様のアクションを進行しているところだ。

僕らのそもそものアイデアは、ローマの生きたリアリティであるこのインスタレーションを外国の美術館に持って行くことでもある。表面的な街の様子を見せるだけでなく、凝縮されたローマを外国で体験してもらいたい。面白いと思うよ。誰も知らないローマなんだから。例えばまったく文化、メンタリティの異なる日本でこのプロジェクトを観せたとしたら、一体どんな反応があるのか、非常に興味深く思っているよ。