光彩と色彩、そしてフェミニズム

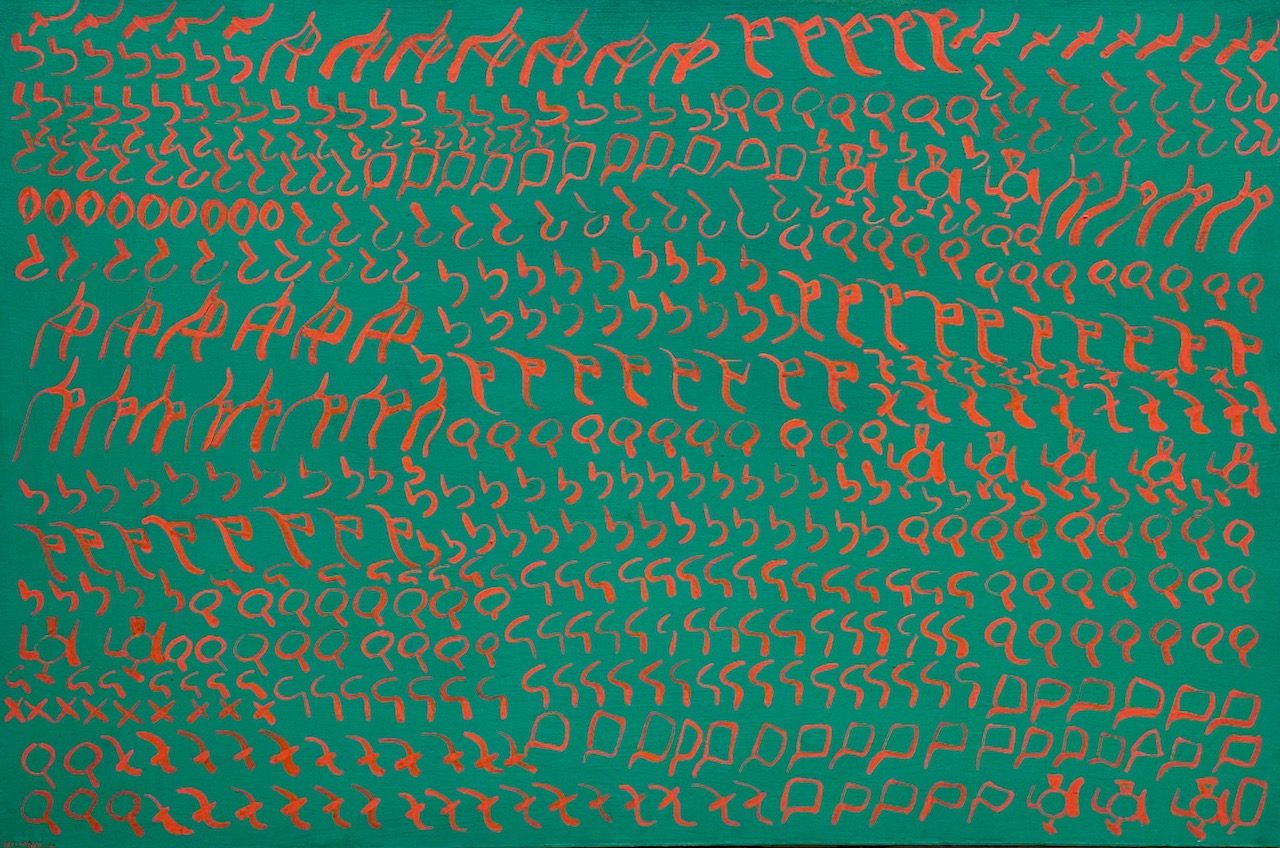

一時期、モノトーンが主流だったアッカルディの絵画には、1950年代の終わりからカラフルな色彩が戻り、意図的なメッセージを構成しない「文字(のような図案)」、解読不明なカリグラフィ表現が現れ、絵画的記号が構成されるようになりました。

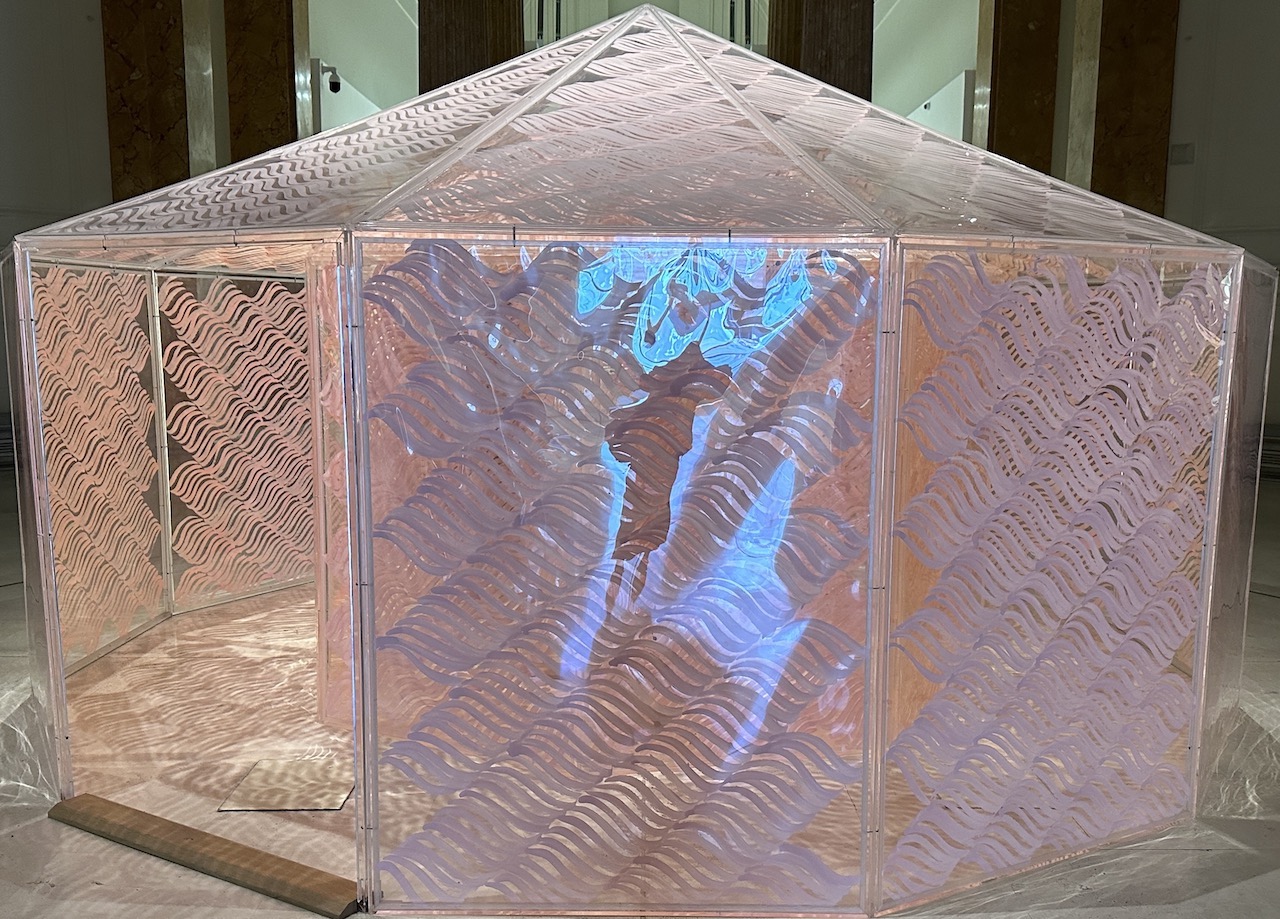

また、1960年代の中頃から1970年代にかけては、「シコフォイル」と呼ばれる、酢酸セルロースの一種である透明のプラスティック素材に、絵の具やエネメルで色彩を施した、さまざまな立体作品、アンビエント・アートを多く創作しています。

この「シコフォイル」を素材とした一連の作品は、一見無造作に形成されたようで、実は緻密に計算された形状を照らすライトの加減によって、色彩の間を光が舞い散るようにも見える光学的効果が特徴です。なお「シコフォイル」で制作された作品は、1967年頃からイタリアのアート界を席巻した新しいアートの潮流「アルテ・ポーヴェラ」の影響を受けており、中でも時代を超えて賞賛を浴び続けるのは、ほどよい色調のピンクで描かれたグラフィック・サインに覆われた、人が実際に入ることができる大きさの「トリプル・テント」(1969~1971)でしょう。ライトに照らされて色彩を変えながら発光するその立体作品は、鑑賞者をえもいえない多幸感に導く傑作でもあります。

「世の中の因習に反逆する、遊牧民の自由を想像させ、遊びと親密さが溢れる、まさに『自分だけの部屋』であるアッカルディのテントは、芸術の非神聖化の一種であると同時に、古典的な文化によって制度化された芸術と作品の無用性と儚さを、意識的に認めている」

トニ・マライーニが、この「トリプル・テント」について、そう評論しているように、作品の表現する「美」の次元にリアルに、そして素直に共鳴できる、温度のある、のびのびとした寛容さを感じさせる作品です。

「わたしにとって、テントは絵画の延長として当たり前の表現でした。(略)自分の絵を環境に拡張することが自分にもできると考えたとき、そうすることが自分にとっての解放の行為だと思えたため、なぜそうしないのか、と自問したのです」

「強度のないテントだし、何の役にも立たないし、金持ちがどこかに置くようなものでもないし、本当に思いつきみたいなものです。(略)わたしはただ美的なことをしている。そしてそう言ったとき、わたしは自分が、何の役にも立たない、ただ見られるためだけに美しい作品を作る立場にいる人間のように感じもしました。(略)しかし、このように本当にクリーンでシンプルな、何も手を加えないことをひとつだけ実行する、ということの大きな価値が開かれた、とは思っています。目新しいのは、おそらく特定の時代に固有な、また、おそらく芸術に固有の感情を取り除くことによって何が生み出されるか、を実験したことです」(カルラ・アッカルディ/カルラ・ロンツィによるインタビューで)

カルラ・アッカルディ Triplice tenda, 1969-1971 vernice su sicofoil, telaio in plexiglass, altezza 255cm 直径438cm, パリ、ポンピドゥーセンター Musèe national d’art moderne/ Centre de crèation industriale Acquisizione 2005.

ところでイタリアの戦後、最も悲劇的な政治の時代を迎えた1970年代に、この「トリプル・テント」を制作したアッカルディには、時代の大きな変化ととも起こった、急進的な女性運動で活動する若者たちへの共感が急速に芽生えています。特に1960年代から親密な友情を結んできた美術評論家カルラ・ロンツィとは、ともに芸術とフェミニズムの関係、批評家の役割、芸術そのものの有用性について、一連の疑問を呈示することになります。アッカルディはこのとき、「自分たちは西洋文化を使い果たした」と考えており、「男女間の不平等を生み出す社会力学」再考の重要さを、強く認識していたのです。

「ヘーゲルに唾を吐こう/1970」とともにロンツィの記念碑的著作であり、近年になって、その重要性が再確認される、当時の芸術家たちのインタビューを集めた「Autoritratto(セルフポートレート)/1969」で、アッカルディは唯一の女性アーティストとして、ロンツィのインタビューに答えています。そしてそのインタビューをきっかけに、アッカルディは自らの作品に描かれる記号が、自分の女性の状態と結びついた意識であることを認め、自分が単なるアーティストであるのみならず、「女性アーティスト」であるという強い自覚が生まれた、と言います。そこからアッカルディは、何千年もの歴史を紡いだ文化(男性優位社会)の中に存在する女性として、表現において経験する最大の問題を(同じ状況にある女性たちと)共有し、現在存在するものすべてから自分を切り離す、という可能性を見出すことになるわけです(Doppio Zero)。

アッカルディのその自覚とロンツィとの友情、そして作家であるエルヴィラ・バノッティとの交流は、やがて当時、各国で発展しつつあったフェミニズムに同調しながら、イタリアにおける初期のフェミニスト・グループのひとつ「Rivolta Femminile(女性の反乱)」として結実します。ふたりが出会った時代、ロンツィは新進の美術評論家、アッカルディはすでに国際的にも評価が高いアーティストでもありました。

とはいえ、この「リヴォルタ・フェミニーレ」は、70年代に多く生まれた、他の左派政治的フェミニズム、あるいは68年の労働者及び学生たちのムーブメントから派生したフェミニズムとは大きく異なり、政治運動からは一定の距離を置いています。彼女たちが結成時に起草したマニフェストでは、男性優位社会からの女性の分離、公私における女性の自律性、日常生活における女性たちの個人的な経験に耳を傾けることを中核に置いていました。

当時、話題となった「リヴォルタ・フェミニーレ」の急進的なマニフェストは、ローマのあちらこちらの壁に貼られたそうで、その内容は、現在でも研究が続く興味深いものとなっています。かなりの分量があるため、そのいくつかのフレーズを以下に抜粋します。興味のある方は、こちらで全文をご覧ください。

女性は男性との関係において他者である。男性は女性に対して他者である。平等とは、女性がより高いレベルに属することができるようにするイデオロギー的試みである。

女性を男性と同一視することは、解放への最後の道を無効にすることである。女性にとっての解放とは、生き難いからと言って男性と同じ人生を受け入れることではなく、自分の存在感を表現することである。

主体としての女性は、主体としての男性を拒絶するのではなく、絶対とされる男性の役割を拒絶するのである。

社会生活においては、権威主義的役割を担う男性を拒絶する。

これまでの相補性の神話は、男性によって自分たちの権力を正当化するために使われてきたものにすぎない。

男性が解釈してきた女性像は、男性が作り出したものだ。

処女性、貞操、貞節は美徳ではなく、家族を築き、維持するための絆である。

結婚によって、苗字を奪われた女性はアイデンティティを失うと同時に、父親と夫の間で行われた所有権の移転を意味する。

子孫を残す者は、自分の子供に自分の苗字を与える権利を持たない。女性の権利は、特権を持つ他者によって貪られてきた。

わたしたちは、結婚が女性を男性の運命に従属させる制度であると認識している。

わたしたちは結婚に反対する。

わたしたちは、一生母性について考え、家父長制権力の無意識の道具になり続けたくはない。

女性は、悪い恋人になる子供を育てることにうんざりしている。

自分が対処できると感じる自由の中で、女性は子供も解放し、子供に人間性を持たせる。

(男女の)同居のあらゆる形態において、食事、掃除、世話、日常生活のあらゆる仕事にお互いが役割を持たなければならない。

わたしたちは、競争主義のメカニズムや、効率性の覇権によって世界で行使されている脅しを嫌悪する。

わたしたちは、あらゆる形の自由なセクシュアリティを歓迎する。

男女間の生活を規制し続けることは権力の必然であり、満足できる唯一の選択は自由な関係である。

好奇心と性的な遊びは、子供や青少年の権利である。

わたしたちの背後には、千年来の男性至上主義の神格化がある。

文明はわたしたちを劣等と呼び、教会はわたしたちをセックスと呼び、精神分析はわたしたちを裏切り、マルクス主義はわたしたちを仮定の革命(真の革命ではなく)に売り渡した。わたしたちは、女性の劣等性を理論化した数千年にわたる哲学思想の再考を求める。

わたしたちは、家父長制の世界がわたしたちに課した大きな屈辱の責任を、思想の研究者たちに求める。彼らは女性を、人間を再生産するための付加的な存在、神性との媒介者、あるいは動物世界の原点、私的領域と信仰心の原理として維持してきた。

彼らは形而上学的な領域においても、女性の人生を不当で残虐なものとして正当化した。

わたしたちはヘーゲルに唾を吐く。

従属者と所有者という弁証法的論法は、男性側の解決法であり、家父長制文明の凄まじい被抑圧者である女性の解放を提供するものではない。

したがってこの主従弁証法によって発展した、革命理論としての階級闘争も、同様に女性を排除している。

わたしたちは、社会主義とプロレタリアート独裁に疑問を呈する。男性文化の中における自らを認めないことで、女性は普遍性の幻想を取り去る。

70年代の「リヴォルタ・フェミニーレ」のマニフェストを読みながら、状況は多少改善されてはいても、日常生活においても、哲学世界においても、社会が女性に抱く固定観念は旧態依然としたまま、あまり変わっていない、という感想を持ちました。また、アッカルディ同様、カルラ・ロンツィも「イタリア共産党」の党員であった時期もありながら、「リヴォルタ・フェミニーレ」が政治的主張を退けたことには、一定の共感を覚えます。

このマニフェストからはじまった新しいフェミニズムの活動は、やがてジェノヴァ、フィレンツェ、トリノにも広がり、出版社をも併設するという独創的な方向へと順調に進みはじめましたが、数年のうちにアッカルディとロンツィの間に、避けようのない軋轢が生じたのは残念なことです。

▶︎ロンツィとの決別とその後のアッカルディ