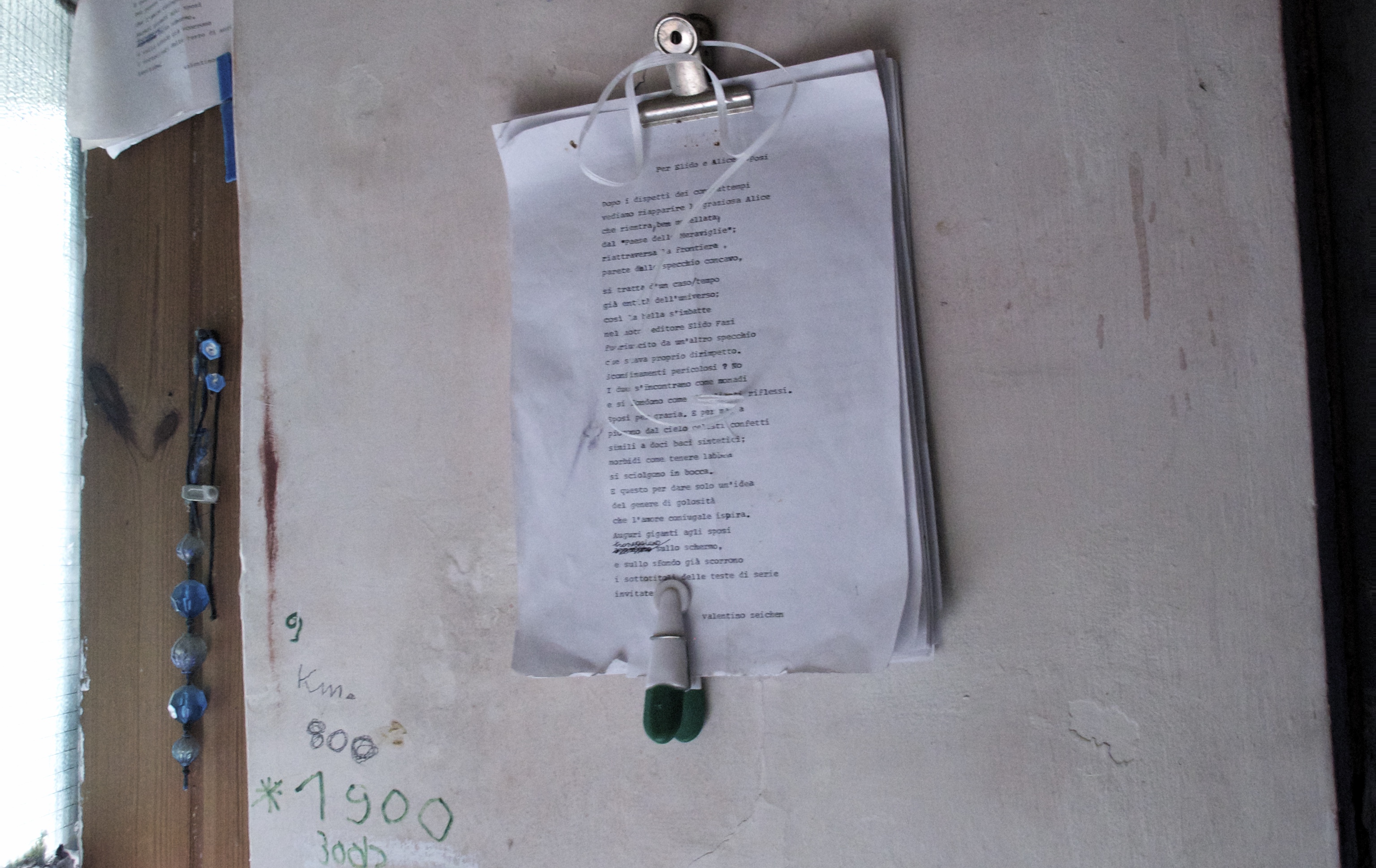

さて、寄り道になりますが、14年ほど前、前出のフィリッポ・カルリが撮った作品に「Caminare(歩く)」というヴィデオシリーズがあります。それはローマのアーティスト、あるいは作家、詩人たちの散歩を撮った短い作品群で、どれも素晴らしい出来ですが、ヴァレンティーノ・ザイケンを配したボルゲーゼ公園の散歩は、ザイケンのひととなりをそのままに表現して秀逸です。のちにザイケンの詩集とともに作品として出版もされていますが、それをここに紹介して、彼が語った話を、おおまかに、ざっと意訳してみます。詩に関しては、意味のみ、追いました。

ちょっと今日は足を引きずっているから(杖を持参して)。

この場所(バラック)には、もう30年以上も住んでいるんだが、Villa StrohlFern(バラックの裏に聳えるボルゲーゼ公園の端に建つ建物)にぶらさがるこの家に住みたいと思って、ここに来たんだ。あのVillaに、僕は近づくことができない。多くの偉大なアーティストが住んだ建造物だ。ライナー・マリア・リルケ、アルトゥーロ・マルティーニ・・。僕の夢はあの建造物のなかにスタジオを持つことだった。

僕のこの待機は、『城』の前にいるカフカのようなものだね。そういうわけだ。僕があの『城』に到達することは、決してできない。

フラミニア通りというのは、こころをやすらがせる通りでね。僕はそのやすらぎに沿って生きている(バラックはこの通りから公園側の路地を曲がったところにある)のは、嬉しいことだ。ここ。ここは今銀行だけれど、昔は映画館があってね。はじめはアクアリオ、という名前だったが、やがてアルヴェッキーニに代わった。だんだん悪くなっているのが分かるね、そしていまは銀行だ。

ボンジョルノ。ボンジョルノ。

今挨拶したのは、僕の行きつけの工具屋だよ。素晴らしい門だね(ポポロ広場入り口)。門というのは、時間を裏返しにできるものだ。なかに入る、と同時に外に出てもいく。門というのはそういうものだ。門を通り抜けた途端に、戻りもする。

ボルゲーゼ公園のなかに入っていこうか。この砂利になっているところは、昔は僕らのちいさいフィールドで、友達とサッカーをして遊んでいたところだよ。この辺がゴールだったね。ほら、これ、このプラタナスが僕らのゴール。ここにコートをひっかけて、またひと蹴りしたんだ。サッカーのフィールドとしては悪くなかったね。野草が生えていて。ときどき管理人が走ってきて、ボールを取り上げられた。われわれは一目散に逃げて、ローマ北の門に登って散り散りになっていったけどね。そして管理人が行ってしまうと、また戻ってサッカーをはじめるという具合。もちろん、ここでは遊んではいけなかったんだ。もちろんだ。こんなに美しい古代ローマの石碑があるしね。これはモニュメントだから。でも僕らはそんなこと気になんかしていなかったけれど。

この碑文、『ジョージ・ワシントンの名誉のために』、というのは最近できたもので、昔はなかったね。『アメリカの独立戦争をイタリアは支持する』か(ちいさい声で、なんでこんなところにこんなものが、というような言葉を2、3つ呟いて)・・・・2000年10月。もっと早くに作ってもよかったのに。

ボルゲーゼ公園は、グロテスク様式のモニュメントでいっぱいだ。グロテスクのアイデア、つまり1600年代の野趣あふれる場所。その場にはニンフ(妖精)、壺、夜の小人たち、森の創造主、土地に精霊たちが合流している。石に変えられたその神話の美しさは歓喜だ。それそのもの以上に美しく見え、幻惑される。それがボルゲーゼ公園の光景だね。

ほとんどの木々が、いつもの場所にあることは、こころやすらぐことだよ。壁も建物もいつもの場所にある。それは素晴らしいことだと思う。野草の草原はいつもの場所にあるし、変わらないものがある。

庭には何か、動かしようのないものがある。何代にも渡って、いつも同じだ。この場所では、昔、とても楽しんだんだよ。いつもこの道を通っていたんだが、30年代、父親が使っていたとても重たい自転車を、そのころの僕は持っていてね。その自転車の荷台に友達を乗せて、坂をおおはしゃぎで大笑いしながら、大変な勢いで走っていた。そしてついに、この三角帆の噴水に飛び込んでしまったんだよ。怪我はしなかったけれど、ふたりともずぶ濡れになった。秋のことだ。

秋はなんというか、(この公園では)いったん(季節が)停止したような雰囲気になるね。草原の緑が落ち葉の代わりに広がっていて、(この公園には)普通の秋の風景より、黄色、赤など、枯れた色が少ないから。

(ボルゲーゼ)公園の湖の周囲というのは、いつも老人の散歩道だ。といっても僕も今日は杖をついているから、実際のところ、ある意味、老いる、ということのはじまりというところかな。そういうわけでこの湖のあたりは少年が集まるところじゃない。子供やその母親たちはいいが、少年は立ち入り禁止。休みの日に恋人たちが湖の舟にのって愛を囁くこと、ガチョウたちも許される。しかしいずれにしても、ここはわれわれ少年たちが集まるところじゃなかった。

影が多い公園だ。陽が差さない場所だから、影を求めてくるのもいいかもしれない。だから夏、すごく暑いときには気持ちのいい場所だ。しかし秋は、(ここから)逃げなければならない。秋の影というのは、どこか不穏だ。なんというか、影に誘拐される。秋の影は長く伸びているから。

そういえば、猫を見ないね。そうか、猫は早起きじゃないんだ。遅い時間に起きてくる。その通りだ。そう、猫はすごく遅く起きる。どんどん遅く起きるようになる。よく憶えているが、昔のボルゲーゼ公園には猫がいた。いろんな猫がいたよ。しかし、まるで無作法に放し飼いされているようにたくさんいるこの鳩たちは、今ほどは多くなかった。猫がいたなら追い出されていただろうからね。しかし、呑気にくちばしで地面をつついているね。いまや猫には食べ物がたくさんあるからね。怠惰になったんだろう。

僕の父親はボルゲーゼ公園の庭師だった。僕らがローマに来たときに、市役所で仕事を見つけたんだ。僕らは避難民だっただろう? あの棕櫚の樹は、僕の父親が植えたものなんだよ。人生の仕事というのは、深くつきつめれば『樹を植えること』だな。ほら、これがその棕櫚だ。

1984年、ローマに大雪が降った。ー7、8℃まで気温が下がってね。あちこちの棕櫚がだめになったのを憶えている。そのとき僕はこの場所にこの棕櫚が、大丈夫かどうか見にやってきたよ。あまり上手に植えられていなかったからね。でも大丈夫だった。本当に大丈夫だった。

僕はこどもの頃、この棕櫚がどんな風だったか憶えているんだ。1メートルぐらいの高さだった。いや、多分もっとちいさかったかもしれない。いまは巨大になって、たくましく、強い。素晴らしい。僕はしあわせだ。

ここはボルゲーゼ家プリンスの家の一角だったんだが、われわれはその地下を修理して住居を作った。でも階段があって、地上にはちいさなこの庭を持っていたんだ。いまは何かのオフィスになっていると思うよ。そりゃそうだよね。40年経ってはじめて、子供のころに住んでいた建物の玄関に立っている。今はこの場所はオフィスで、僕は詩人だ。昔は若かったが、今は年をとった。

だから、この玄関にオマージュを捧げたいと思う。Muro Torto (ボルゲーゼ公園を貫く通り)

今日のボルゲーゼ公園を外に向かって拡げる

Muro tortoに沿い、供えられた赤いろうそくのちいさい灯、

奇跡の誓願が

売春婦たちに青白さとほのかさを与え

闇の仕事を満足させる

名なしの墓、

共同墓地があった。

少年時代、その、野草に覆われたちいさい場所、

僕らの足もと、地下の弱々しい霊たちの、

うずまく熱狂に励まされ、

サッカーをしたものだ。

「まず、Sensibilità(感受性)が、il primo luogo(出発地点)だと思う。 詩には「感受性」がなにより重要な基本だからね。そしてその「感受性」が、社会、自分を取り巻く世界に反抗させるんだ。なぜなら社会のあらゆる規範と「感受性」はきわめて相性が悪く、葛藤を引き起こすものだから。繊細であればあるほど苦しむ。「感受性」は、だから長所、というわけではなく、決定的なIndole (本性、素質)の一部であり、社会の規範、常識、規則とひたすら矛盾、摩擦を起こす、まあ、厄介なものかな。社会を受け入れることができなければ、取り巻く社会を破壊しなければならないじゃないか。そうするためには、かなりのリスクも必要だろう?」

「そうそう、英国皇太子チャールズがこんなことを言っていたんだがね」そこまでザイケンは真面目な顔で言うと、急に面白そうに目を輝かせます。予想できないことを言って、人を驚かそうとするとき、ザイケンはそんな顔をします。「僕はチャールズ皇太子のことをね、戦後最大の哲学者だと思っているんだ」サラッと言いました。哲学者・・・・・ですか? チャールズ皇太子が?

「そう、彼こそが真の哲学者だ」と笑いながらザイケンは深く頷きました。「社会規範が何のために存在するのか。それは、被支配者、つまり市民が、自らを支配されやすいようにふるまうために存在するものだ。規範が存在することによって、どの地点を越えれば葛藤が起こるか、ということを市民に理解させ、おとなしくさせておくためのもの。チャールズは『秩序とは、社会が自ら進んで被支配体制を形成するためのー市民道徳ーという見せかけである』と言っているんだ。まさにその通りだろう! こんな重要なことを言った哲学者はほかにいないよ。チャールズ皇太子こそ、本物だ。感心した。そうだろう。違うかい?」と、ザイケンはすっかり納得していました。

「そういうわけで、僕が詩人の道を選んだのは明白なんだ。そのことをはじめから見通せる「感受性」を持っていたわけだからね。その「感受性」であらゆるすべてをありのままに「観察」する。いわば「現象学」的に、ということなんだが。「現象学」というものは、あらゆる存在の根源を明らかにする哲学だ。何に注目すべきか、ということを見極めるという哲学でもある。

たとえば、君が市場に、サラミでもプロシュートでも何でもいい、そんなものを買いにいったとしよう。人が混雑する以前に行った場合は、朝、薄く切られて並べられたサラミもプロシュートは、長い間剥き出しになっていたから乾燥してしまっている。混雑の少しあと、遅い時間に行けば、柔らかくて水分をたっぷり含んだサラミとプロシュートを買うことができるだろう? このようなあたりまえの、ちいさい観察が、現象学の訓練になるんだ。市場に行く前に鋭敏に感知しておかなければならないのが、「現象学」的な買い物のビジョン。商品そのものが、どう動いているかを見通すヴィジョン。この訓練は、世界を生き抜く訓練となるよ」

「僕の父親はシンプルな人物だったが、観察することに優れた人物だった。戦後のローマには、靴底が紙でできた靴、というものが皮革に似せられた売られていたんだが、父親は靴を買うとき、必ず爪先立ちをして靴を試していたんだよ。靴を履いて爪先立ちをしたなら、それが紙でできたものか、皮革でできたものか、すぐに見分けることができたからだ。これも一種の観察の方法だ。僕の父親は、その靴が本物であるか、本物でないかを、見分ける術を身につけていた、ということだ。わかるかい? これが『現象学』であり、『哲学』だ。今の時代には、そんな靴はもはや存在しないし、ゴム底の靴ばっかりだからね、父親の知識はもはや役にたたないものになってしまったわけだけれど」

「今の時代、たとえば食物の世界もそうで、すべて包装され、保護されているから、手にとって観察することもできない。知識によって選択する余地がまったくない、というこのような状況は、もはや『知識の喪失』と言わざるを得ないだろう。あらゆるすべての『商品』は、もはや『自然』とは言えないものになっているんだ。われわれは、それぞれの、たとえば『食物』の自然における知識を持っていたが、それはすべて無駄なものになってしまったね。触る、匂う、味見をすることで、そのプロダクトの本来の性質を知る。そんな必要がなくなってしまったんだから。しかしそれは、人間の感覚、感性というものを拒絶している、という状態だ。あらゆるプロダクトは、本来それが持ち合わせる自然の特性とはまったく異質の、『特性』の欠如という方向性を持ったということ。匂い、味、感触を、喪失してしまった」

ということは、この世界に生きる多くの人々が本来の感覚、感性を見失ってきた、ということですよね。

「その通り。世界はそのように進んでいるね。『感受性』の終焉ってことだからね。芸術家にとっても、『感受性』、繊細であることなんて、いまやまったく無意味なことなんだ。La fine di sensibilità. 『感受性』はやがて死ぬよ。いずれにしても、話が遠くなってしまうから、この話はやめよう」

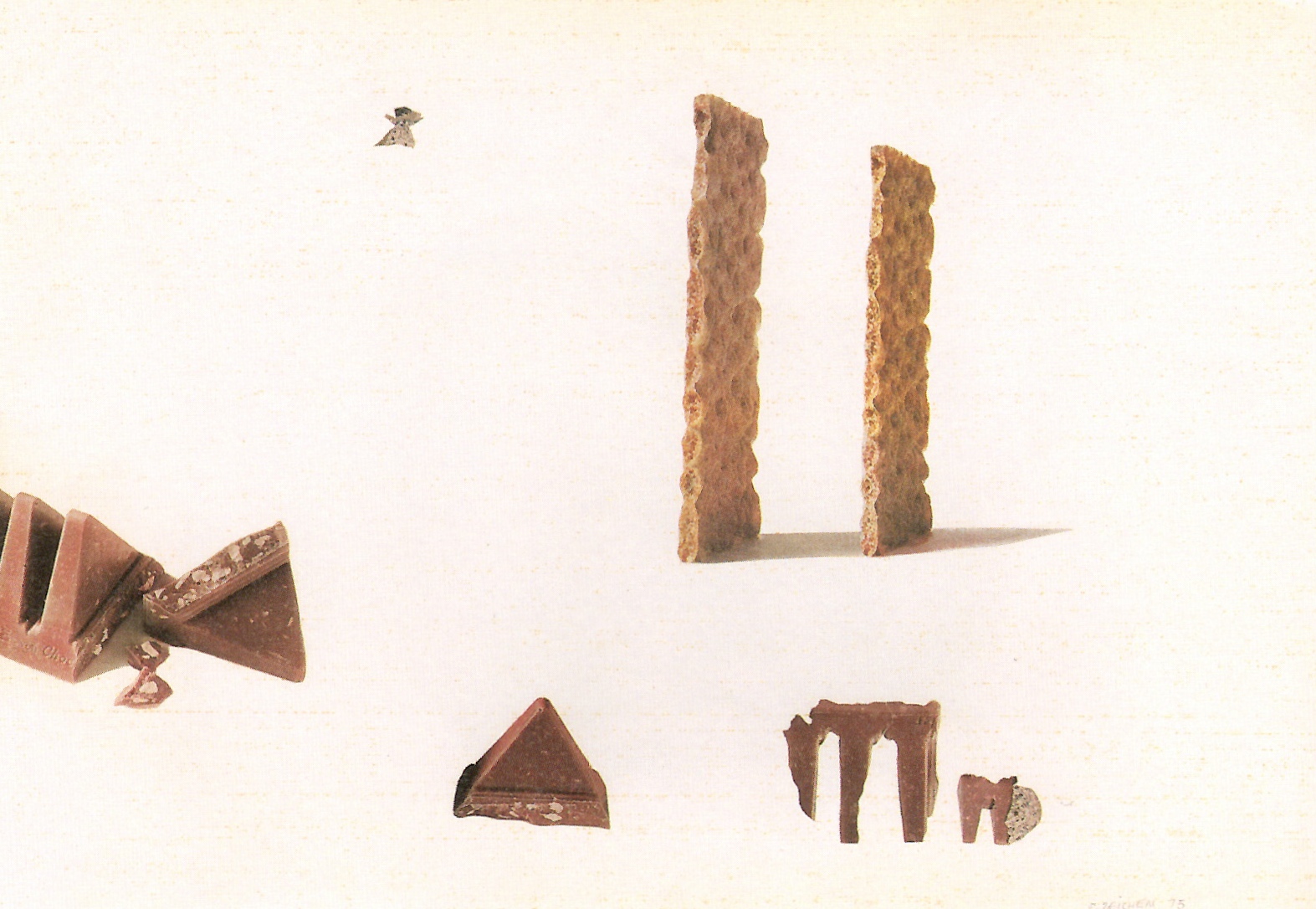

DECADENZA ALIMENTARI (食物的デカダンス)

食産業のせいで

すでに僕らは幼稚になってしまった。

飲料小説は、

他聞にもれず、甘みが効かされ、

なにごとも並列にしてしまうスタイルの勝利:

われわれが噛みしめる前:

ぐちゃぐちゃになるまでかき混ぜて、どろどろにして、

液化することを義務づけている。

意味を深く掘り下げることを愛するなんて、さらばだ。

愚鈍に抹殺された、熟考のレトロな妙味。

メランコリーは、ボキャブラリーの墓場で絶滅するだろう。

アルファベットでできた歯は口からこぼれ落ち、

歯抜けになる。

不滅の、貪欲の神のようなものが、やがて復讐に訪れる。

糖尿病は予防できない。

このように、西洋は甘みの効いた凡庸で、

斜陽していくだろう。

ネオリアリズム、のようなイタリア独特の表現をどう思うかを聞いてみると、「戦後すぐの文化動向だけれど、僕は全然興味なかったな」 以前、新聞のインタビューで、住居のバラックをパソリーニ的だ、と評したインタビュアーに、「パソリーニはこの家には住まないと思うね。彼は多分、本人も意識していないかもしれないが、洗練され、紳士的だったと思うよ。詩人や作家というのは、自分のイメージ上では、自分と違うエキゾチックなものに固執するものだから」と答え、一笑に伏していたザイケンだが、そこでもう一度、パソリーニについても、念を押してみることにしました。ザイケンは、パソリーニ没後40年を記念して制作されたSKYのドキュメンタリーにも出演しています。

「そう。彼にはまったく興味ないね。なぜかというと、彼は古いアイデアを繰り返しただけだと感じたからね。つまり、過去をわざわざ議論しなおしている、と僕は感じた。たとえばイタリアという国は第1次世界大戦以前に、発展し、産業化されているし、その発展は不可避だったんだよ。市民の幸せは、シンプルに国が豊かになったことで、重労働から解放されたことなんだ。確かに人々は田舎暮らしをやめたし、自然から遠ざかったが、と同時に楽に暮らせる、という恩恵を授かったわけじゃないか。僕にしてみれば、パソリーニのように、世界を過去に逆行させることはない、と思うわけだ。パソリーニの議論は一種のノスタルジーではないかな。過去に戻るなんて考えられないじゃないか。嫌でも進歩は進歩だ」