Beat72、ここからアヴァンギャルドの大きな伝説がはじまった

『ディオニソス』で活動すると同時に、シアターの仲間たちと街角でパフォーマンスを企てたり、 の学生たちとも交流しながら、カレッラはやがて、イタリアの60年、70年を代表するアーティスト(Pino Pascali, Jannis Kounellis, Gino De Dominicis e Luigi Ontaniら)を多く輩出した伝説のギャラリー、L’attico(ラッティコ)に通うようになります。

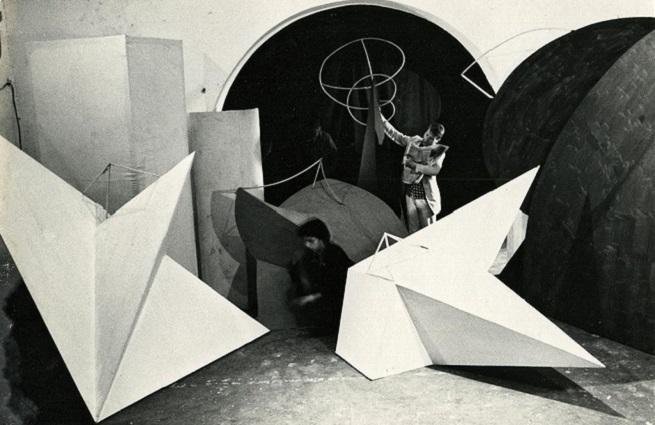

当時、創設者の息子、ファビオ・サルジェンティーニが運営していたラッティコは、ニューヨークのアートシーンとローマを結ぶ「架け橋」としても名高く、世界中の視覚芸術の作家だけでなく、音楽家、舞踏家、建築家など、当時頭角を現しはじめたアヴァンギャルドなアーティストたちが行き交い、多くの大がかりな展覧会、フェスティバルが開催されていました。このギャラリー・ラッティコを核に、戦後のローマのアートシーンが最も輝いた時代が形成されたとも言えるそうです。そして、そのローマに生まれた新しいアートの潮流はほとんど、ラッティコで意気投合したサルジェンティーニとカレッラのコラボレーションから生まれています。

カレッラは、当時若干23歳。1970年にはフィリップ・グラス、スティーブ・ライヒ、シャルルマーニュ・パレスティーネ、トリシャ・ブラウン、デボラ・ヘイ、スティーブ・パクストン、イヴォンヌ・レイナーらを招き、ギャラリー・ラッティコを舞台に音楽、舞踏の大がかりなフェスティバルを開催。カレッラはラッティコを通じて、その後長きに渡って親交を深めていくことになる、ラ・モンテ・ヤング、テリー・リレイなど現代音楽を代表するミュージシャン、イタリアの新進アーティストたちとも知り合っています。

さらにシモーネ・カレッラの勢いに拍車をかけたのが、当時ギャラリー・ラッティコと並行して存在したTeatro Beat72(テアトロ・ビート72)との出会いでした。アヴァンギャルド・シアターのシンボルともなったこのスペースは、ローマ・プラーティ地区にあるVia Giuseppe Gioacchino Belli 72 (ジュゼッペ・ジョアッキーノ・ベッリ通り:まさに2001年、テアトロ・インディアで演じられた『Peppe er Tosto』にちなんだ詩人の名を冠した通り)に22歳のウリッセ・ベネデッティとフルヴィオ・セルヴァデイが開いたシアターで、「Piper(当時、ローマで有名だったドルチェヴィータなディスコ)に行くお金のない若者が、ウィークエンドに踊りに来れるアルタナティブ・ディスコ」として1964/65年にオープンした、いわば、それまでストリートでうだうだ過ごしていた若者たちの週末の「たまり場」です。

ウィークエンド以外には予定が入っていないその「たまり場」には、やがて自分たちの作品を発表する場所を探しているがまったくお金がない、しかし爆発しそうな野心を胸に秘めたアーティストたちが、芝居やコンサート、展覧会、フェスティバルを提案しはじめ、みるみるうちにアヴァンギャルド、ポストアヴァンギャルドーローマの演劇、音楽、映画、文学の発信地へと成長していきます。

たとえばコリエレ・デッラ・セーラ紙はBeat72のことを「アヴァンギャルドのシアターとしてローマで最も重要な(いや、イタリアで最も重要な)場所」と書いています。初期にはカルメロ・ベーネという現代イタリア演劇を代表する役者が貸し切り、中盤から後半には、ロベルト・ベニーニなど数え切れないほどの重要な演劇人が、このBeat72から世に出ています。マリオ・マルトーネも70年代後半、Beat72に通うためにナポリからローマへ居を移したほどです。

シモーネ・カレッラもまた、ギャラリー・ラッティコで友人になったミュージシャンたちとともに、1970年あたりからこの場所に通うようになり、自らのパフォーマンスを発表するとともに、スペースの運営をオーガナイズするようになりました。やがて「アヴァンギャルドのアイデアから発生したパフォーマンス、ハプニング、カルチャープロジェクト、演劇だけでなく、音楽、詩などの現代アートシーンで、最もイタリアが幸福に満ち、最高のエネルギーに満ちたBeat72の季節(ラ・レプッブリカ紙)」が訪れたのです。

この時代のイタリアは本格的に『鉛の時代』に突入、国内のあちらこちらで大規模テロが頻発、普通の学生が武装し、警察と労働者が衝突、澄み渡った青空に銃声が響くという大混乱の時期。同時期にひたひたと潮が満ちるように、ローマでは「シモーネ・カレッラの芝居を見ることができた世代は幸運(コリエレ紙)」と表現されるアヴァンギャルド・ムーブメントが起こっていたわけです。

もちろん、わたしはこのBeat72を知りません。したがってどのような場所だったのか、まったく想像もできませんが、ギャラリー・ラッティコのファビオ・サルジェンティーニの娘、現在映画監督のファビアーナ・サルジェンティーニが次のように描写していて、なかなか凄みがある、散歩がてらには行けなさそうな場所だと、ますます興味を抱きました。

「Beatで起こることには、聖なること、ひどく俗っぽいこと、志が高いこと、ひどく低いこと、洗練されたこと、下品なこと、それらすべてがごちゃごちゃに混ざっていた。しかしわたしはその状況にすっかり慣れてもいた。すべてがアートなんだ。時にそれがただのゴミのように見えたとしても、それはアートだ」「時々は、Beatに通う人々の(もちろんラッティコに通う人々もだが)ぞっとするように忌まわしい、歪んだ顔にビクッとすることもあった。しかし、ここにはどんな人々もまぜこぜにやってきていたのだ。ドラッグでぶっ飛んだ人もいれば、ぐでんぐでんに酔っ払った輩もいたし、破壊も創造も、稲妻もきらめきもすべてがそこを通り過ぎていった」

イタリア、詩人のウッドストック、カステル・ポルツィアーノ

『鉛の時代』ローマ’70を変えたニコリーニという項でも触れましたが、『鉛の時代』の真っ只中に、ローマでは、市がバックアップして、突如として明るいカルチャー・ムーブメントが生まれ、テロリズムと同時進行するという突飛な時代が訪れます。時の『イタリア共産党』のローマ市長Giulio Carlo Argan(ジュリオ・カルロ・アルガン)、Luigi Pietroselli (ルイジ・ピエトロセッリ)の文化評議員として抜擢された建築家レナート・ニコリーニが企画したEstate Romana(ローマの夏:インテリゲンチャ文化と大衆文化をミックスした大がかりなイベント)に、街じゅうの厳重な警戒とテロの恐怖で家に閉じこもっていた人々が、再び街に繰り出すようになったのです。

この動きは、武装による血まみれの「革命」と陰謀に魅入られた暗い時代に対抗するように生まれた、文化と街を人々に開放する、いわば明るい「革命」だったとも言えるかもしれません。

エスターテ・ロマーナの、フォロ・ロマーノの一角、マッセンツィオ教会で企画された映画の上映には4000人もの人が集まり、プラーティ地区のストリート・パフォーマンスにも人が溢れかえった。レナート・ニコリーニはローマの街の広場や遺跡、通りを、老いも若きも、誰もが平等に自由に行き来できるオープンシアター、あるいはソーシャル・シアターに見立て、新しい文化の流れを生み出し、現在でも多くの人々にモデルとされる建築家です。

そしてなにより彼の名を、欧州じゅうに轟かせるきっかけとなったのがBeat72のメンバー、すなわちシモーネ・カレッラ、ウリッセ・ベネデッティであり、彼らとニコリーニがタッグを組み、1979年、カステル・ポルツィアーノで世界中から総勢104人の詩人を招いて開催した「詩のフェスティバル」でしょう。このフェスティバルは、イタリアのウッドストックとも呼ばれ、今でもボブ・ディラン世代の語り草となっています。

招かれた詩人のうち、90人は海外からの参加で、その頃一大ブームを巻き起こしていたビートジェネレーションの大御所、アレン・ギンズバーグ、ウィリアム・バロウズ、ジョン・ジョルノ、ローレンス・ファーリングヘッティ、レロイ・ジョーンズ(アミリ・バラカ)、エフゲニー・エフトゥシェンコが一堂に会し、さらにダッチャ・マライーニ、ヴァレンティーノ・ザイケンをはじめとするローマの詩人たちが加わりました。

観客からも「俺にもやらせろ」「私にも」と次から次に飛び入りが乱入、議論がはじまり、喧嘩が起こり、「パティ・スミスが来るって言うから来たのに、詩なんてどうでもいいんだ」とわめく子がマイクを奪ったり、裸で走りまわる者たちも現れ、3日3晩、夏の海辺に詩人と観客が入り乱れて熱狂的なステージが繰り広げられたそうです。

最後の晩には詩人、観衆一丸となり宇宙音、「オーム」を大合唱している際、ステージそのものがガラガラと海に崩れ落ちて、ビートニク詩人もローマの詩人も観衆もずぶ濡れ、砂だらけになる、というハプニングも起こっています。その時の観衆は3日間で7000人、いや10000人集まった、とも言われ、「詩」でこれだけの人が集まるなんて、現在では、まずありえない現象です。当時のビートニク人気の凄まじさもさることながら、あちらこちらからジョイントが回ってくる、行き当たりばったりの節操のないイベントをローマ市がバックアップしたこと、そのおおらかさにも驚きます。ちなみに、カステル・ポルツィアーノあたりはフェスティバルの4年前に、ピエール・パオロ・パソリーニが虐殺されたシンボリックな場所でもあります。

「2度と繰り返すことが不可能な異常な熱気と興奮に包まれたカステル・ポルツィアーノの、この『詩のフェスティバル』こそが、イタリアの演劇、詩、さらにはパフォーマーと観客との壁を取り去り、フェスティバル、イベントのコンセプトを根本から変えた」(ラ・レプッブリカ紙)。

※Raiが放映したカステル・ポルツィアーノのフェスティバルのニュース。レロイ・ジョーンズの朗読はまるでラップ。ギンズバーグも歌う砂浜。

シモーネ・カレッラ・フォー・エヴェー

「何より常に紳士的で優しく、私たちのマエストロのひとりとして、ローマの演劇界のモデルとなる人物だった。シモーネとともに、テアトロ・インディアに、ローマのさまざまな時代の演劇史や主人公を樹に見立て、巨大なフレスコ画を描くというプロジェクトを進めていた矢先のことだった。われわれは彼の、そのプロジェクトを実現したいと願っている。何よりそれを、イタリアの現代演劇史に重要な作品を残したカレッラへのオマージュにしたいと考えているところだ」

ローマ演劇協会のアントニオ・カルビは、カレッラへの追悼として以上のようなコメントを残しています。また、カレッラと密な交流のあったマリオ・マルトーネは、次のような記事を書きました(意訳)。

日曜の夜、僕はボルゲーゼ公園のちいさい湖で開催されたAlvin Curran(アルヴィン・クラン)のコンサートに来ていた。それぞれの船には4人のミュージシャンと船頭が乗っていて、音楽が水の上を動き、その場にいた観客は、日常から離れた魔法的な時間にすっかり惑わされ、衝撃を受けたんだ。

シアターのような街、剥き出しになった心、メンタルのようなシアター。これがシモーネ・カレッラの真髄だ。おとといのこと、アルヴィンがシモーネを病院に訪ねた時、シモーネは指を浮かせて、鍵盤に触れるような仕草をし、そして、それがおしまいだった。そのあとシモーネは少しづつ、今、彼がいる神秘の世界、僕らが彼とは二度とは出会えないところへと遠ざかっていった。

40年前、僕は毎日Beat72に出かけ、その僕をシモーネがいつも出迎えてくれた。僕はまだ16歳の少年で、学校が終わるとすぐに電車に飛び乗って、ナポリからローマへやってきた。その頃のBeatは、シモーネが『la nascità del teatro – 劇場の誕生』をオーガナイズしていた頃で、僕は『Autodiffamazione-自分で自分を誹謗する』『Iperurania-イデアの世界』『Marina』とともに、いまでは神話ともなっているそれらのパフォーマンスのアシスタントをしていた。

シモーネはたくさんのアーティストたちに場を提供し、その中には、Giorgio barberto Corsetti(ジョルジョ・バルベルト・コルセッティ)やFederico Tiezzi(フェデリコ・ティエッツィ)のように有名になった者もいるが、いずれにしてもそこに通っている人々は誰もが皆、素晴らしかった。夜、ナポリに帰る時は、いつもなんとも言えない感情で胸がいっぱいで、テアトロというものが、本当に僕の中で生まれはじめるのを感じてもいた。そしてそれは、観客と演じる者の集合、一体、スペースとの関係性という、僕が今まで忘れたことのない、ひとつのモデルともなった。

イメージ通りに素早く演出し、動きを決定する。シモーネが仕切るアーティストたちは大勢いて、シモーネの義兄弟とでもいえる彼らは僕と同じように、シモーネの演出の仕方をすべてを瞬時に了解し、すべてはいつもそこからはじまった。

それは、他とは全く違う、信じられないような方法の、ローマへの一撃だった。真の意味でのゲリラ的なアート、その精神は、今のローマでも脈々と生き続けるものだ。

テアトロ・インディアという劇場も、ある種、彼のアイデアから創造されたものだということができる。シモーネのゲリラ的な芝居に参加しなければ、僕にはこの感覚を把握することができなかったと思う。数ヶ月間、政治と役人仕事に素早く、執拗に働きかけて、「現実と詩」が同時に存在するというヴィジョンをそのまま活かすことに、僕は成功した。「現実としての詩」という彼のその、独特な視線を、誰もが知っていたと思う。

シモーネとともに僕を出迎えてくれたウリッセ・べネデッティやBeat72の父親的存在だったジョゼッペ・バルトルッチ(美術評論家)にとっても、シモーネは偉大なミッショナーだった。またシモーネとともにタッグを組んで、2度と繰り返すことのできない大がかりなイベントを企てたレナート・ニコリーニにとってもまたそうだったのだと思う。

僕らは、それこそが「革命」だと夢見た、素早く、しかし真の、流星に触れることができたということを感じている。シモーネが多くのプロジェクトを抱え、終わることなく仕事に携わっていたことも知っているし、それは驚くべきことでもない。

彼が生きた時間は、もちろん歴史的なアヴァンギャルド・アーティストたちの時代だが、ある意味、その精神は永遠ともいえるものだ。シモーネのような人間は「生きた」のではなく、「創造した」のだ。彼の死というものは、ほんの詳細でしかない。シモーネは常に生きているのだから。

2度と繰り返すことのできない経験、彼のヴィジョンでは、その「詩」こそが現実だったんだ。

テアトロ・インディアで開かれた「お別れの会」に参加したファビアーナ・サルジェンティーニがシモーネ・カレッラの娘、エレクトラ(ほとんどの人がカレッラに娘がいることを知りませんでした)が、父親と最後に交わした会話を書いています。

「シモーネ、どうしよう。何をしたらいい?」

「革命!」

「でも、どこからはじめたらいいの」

「終わりからだよ」

夏の名残の陽差しが剥き出しの壁に遮られ、石が混ざる赤土の上に黒々とした影が落ちていました。その、描かれたような陰影が刻まれたテアトロ・インディアのオープン・スペースで、シモーネ・カレッラの「お別れの会」は開かれました。青い空、白い雲、無言で立ち尽くす数人の紳士、シモーネの写真に見入るサングラスの女性、ひそやかな話し声、涙、抱擁、テヴェレから吹き上がる風と木々のざわめき。すぐそこにはItalgasのインプラントの鉄骨がくっきりと浮かび上がっていました。そこに、毛糸の帽子をかぶったシモーネが、「やあ、やあ」、といつもの笑顔で現れたとしても、誰も驚かなかったはずです。

※この項を書いている際、史上、最も陽気なノーベル文学賞受賞者と言われる、強烈な風刺を賑やかな笑いでくるんで、イタリアの人々に喜びを与え続けた偉大な演劇人、語り部、画家、政治活動家であるダリオ・フォーの訃報が飛び込んできました。流星が消え、太陽が消え、イタリアは本当に寂しくなります。