ローマは、古代建築物から、中世、ルネサンス、バロック、ファシズムと、すべての時代の建築を同時に観ることのできる希有な都市(写真は、バロック紀の建築家、ピラネージ設計のマルタ騎士団領内の庭)。

そんな街の、永々とした長い時間に培われた建築―Architetturaのコンセプトの深みは、『建築』とはまったく縁のない、わたしのような日本人には、すぐには理解できますまい。長い時間この街に住むうちになんとなく、ぼんやりおぼろげに、それももちろんロジカルにではなく、『感覚的』に見えてくるぐらいの頼りなさ、といえるでしょうか。

ルネサンスに関して言えば、ミケランジェロ・ブォナローティやラファエッロ・サンツィオがサン・ピエトロのクーポラやロッジャ、あるいは街並みの建造物を気軽に設計していたりと、建築と絵画、彫刻のコンセプトは分離しては存在せず、互いが互いを含みあって、ひとつの宇宙を形成するというホリスティックな関係を形成しています。ローマの、たとえば建築家などと話した際に再確認するのは、「建築」はあらゆる美術を自らの宇宙に招き入れようと両手を広げ、また個々の芸術(絵画、彫刻、あるいはパフォーマンス、音楽なども含め)も、『建築』が自らを招くことを強く要求している、と彼らが考えていることです。時代は変わって、美術におけるカテゴリーは細分化、それぞれの表現が多様化しても、そのアイデアが共有されていることを感じます。

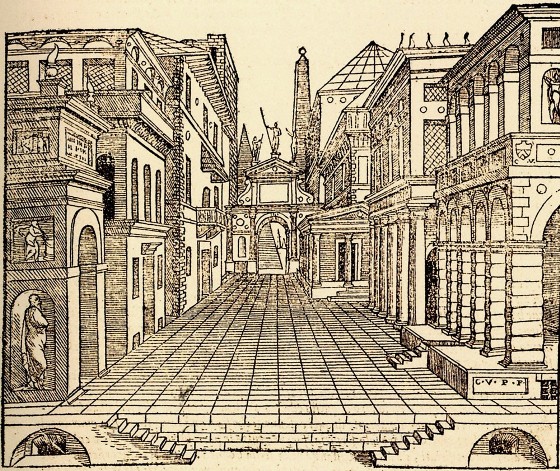

また「建築」は、やはり政治的な機能をも内包し、たとえばブラマンテのアイデアで整備された、世界有数の美しい通りといわれるVia Giulia(ジュリア通りー構造的には絵画的、あるいは建築家Sebastiano Serlio<セバスチャーノ・セルリオ>に影響を受けたであろう、演劇的なパースペクティブを世界で初めて実現した通りとして名高い通りです)は、サン・ピエトロ、つまり世界の父、支配者である『神』に向かってまっすぐ続く構造になっています(テヴェレに架かる橋の位置が多少ずれているとはいえ)。ローマの街がヴァチカンと同義であった時代は、街の都市計画が教皇のプロジェクトに沿って行われ、インフラも、建築もヴァチカン、教会中心に構成されています。

ナポレオンやムッソリーニが演説したピアッツァ・ヴェネチアはもとより、ジョルダーノ・ブルーノの火あぶりの刑を観衆が見守ったカンポ・ディ・フィオリなど、あらゆる広場の設計にも、常に当時の施政者、及び権力者の、政治的意図が働いているのは明らかです。また、欧州に多くある「広場」は、マーケットが立ったり、催し物が開催されたり、政治集会が開かれたりと市民参加による一種の社会的な「劇場」でもありますが、イタリアにおいてScendere in piazza(広場に下りる)という表現は、政治家や著名人が、政治的なデモ集会に参加する場合に、多く使われる言葉です。

都市計画、建築そのものが作品であると同時に、それぞれの時代のメッセージ、政治要素が街そのものにクリプト化されている、ローマの街はしたがって、あらゆる時代のさまざまなサインを内包する、つまり『暗号の集積』と言えるのかもしれません。

「建築」をこんなに簡単に、また乱暴に、まったくアカデミックなロジックなく感覚だけで定義すると、プロの方々には、分かっていない、とお叱りを受けてしまうかもしれませんが、空間としての機能、芸術的装飾を含める技術はもとより、思想(宗教を含め)、政治、文化表現を含むその時代の人々の精神活動、流れ、及び時間、をまるごとデザインするのが、ローマに連綿と続く「建築」の概念ではないのだろうか、などとも考えます。「直感的にこんなことが閃いた」と、その考えをイタリア人に話すと、「そんなことはあたりまえだ、建築は人間が人間のために行う、機能空間の実現じゃないか。明白なことだ」とばっさり切られもします。

それでも、常にローマの異邦人であるわたしにとっては、自らの想像にまかせて、遺された壮大な遺跡群、建造物にクリプト化された暗号を解読しようと試みるのは心躍ることでもあります。

たとえば、ルネッサンス建造物のCortire、すなわち中庭の、広々とおおらかな雰囲気には、大航海時代、海の向こうへと向かう冒険心、野心がどんどん広がった(新大陸の原住民にとっては、大変に迷惑な侵略でもあったわけですが)ルネッサンスに生きた人間の精神が漂うように感じられ、この中庭には馬に乗った傭兵や宗教者や、貴族、芸術家、召使いや出入りの商人が、絶え間なく出たり入ったりしたのだろう、と素人ながらにあれこれ思いを巡らせます。

また異教を描いたグロテスク様式のフレスコ画の神話に隠されたメッセージを読んだり、絵画の背景に描かれた色彩から、その色の意図を想像することは、文字で書かれた物語を読むことと同じくらい、興奮もします。そしてローマという街はーそれぞれの時代のそれぞれの様式の建造物が無秩序に遺されているわけですからーあらゆる時代のあらゆる人間たちの、フィジカルな活動、及び政治、信仰を含む精神活動、感情活動を沈黙したまま記録する、アカーシャ・レコードのような街だ、とも思うのです。

さて、ここでまた、Sacro GRAへ戻ってくることになるわけですが、つまり、映画を含めるこのプロジェクトが、ひとりの建築家、環境設計家であるバッセッティの、GRA(ローマ環状線)に秘された暗号(Sacro Graal-聖杯)を解読することからはじまったのは、そういうわけで、いかにもローマ的であるとも思えます。

Grande Raccoldo Anulareという高速道路は、単なるインフラではありますが、その周辺には人の流れがあり、個々の生活があり、それを探り、映画、本、写真として表現することで、パッセッティはGRAというインフラのポテンシャルなエレメントを解読し、ひとつの「建築物」として再構築したわけです。また、またそのコンセプトを探る長い旅のヒントになったのが、建築家レナート・ニコリーニのエッセイだった、というのも腑に落ちます。レナート・ニコリーニはイタリアの70年代、人の流れを大きく再構築した建築家でもあり、彼もまた、きわめてローマ的な人物でありました。

このGRAプロジェクトに関する記事を、いくつか読んでみたのですが、最も面白いと思ったのは、il manifestoに掲載された、書籍に関する、やはり建築家、フランコ・プリーニの批評でした。結構長く、仰々しいので、短めにまとめて多少意訳しますが、間違いがありましたら、ぜひご指摘ください。

いまや伝説ともなり、(ローマにおいて)最も大きな賞賛を受けたといえるインフラ(GRA)は、時間が経つにつれ、多くの人々に、あらゆる解釈を迫る(その解釈はまっぷたつに分かれることもあるが)ひとつのEpos(英雄的叙情詩)ともなった。その解釈は、歴史、構造的なものからから社会、文化人類学的なものまで:シンボリックなひとつの円環というものから、都市のエニグマであるというものまで:また、ニコリーニの「Macchina Celibe」による、ひとりでにそれ自身が独立して存在するというものから、都市の発展の原型である、というものまである。

さらに、メトロポリス、ローマのひとつのアナログモデルである、というものから、都市を巡る永遠の流れを指すメタファーだというものまで:歴史ある都市を巡る強力な枠であるというものから、確固たる都市の中心地の、もうひとつの解決法であるというものまで:また、一種、心理的地理学といえるものを探訪する場所である、というものから物語の原型を表現する行程だ、というものまでさまざまなのだ。

そしてこれらすべては、だいたいにおいて、一方向からの興味のみにも関わらず、多幸感に満ちながらひとくくりにしてしまう、概念的に定義されていないモチーフをかけ合わせただけの、交配的表現でしかない。

Sacro Romano Gra(聖なるローマ環状線) は、心理的地理学、と類型できる、それぞれの由来が短く語られる物語である。

そもそも基本には、近代、メトロポリスにおける放浪、その日暮らしの世界について、シャルル・ボードレールが彼の英雄的日常を綴った「悪の華」があった。

この都市の探訪者(ボードレール)は、どこへ出かけるか目的地が分からないが、しかしどのようにして行きつけばいいかは分かっている。道ばたで日常をおくる、またはぽつんと孤立して暮らす人々、さらに建造物の間に漂う神秘的な韻律にインスパイアされる、聞き手であり、賢人だ。そしてそれは「都市で迷う技」を知っているベンヤミン的有り様に集約されもする。

実際のところ、そうすることは、大変に難しい技だ。なぜなら、都市において自己喪失をするためには、いままでにひたすら通いつめたよく知られた地区、あるいは知られていない地区、道、広場、公園、Terrain Vague( 見捨てられた土地)の記憶を消してしまわなければならないのだから。

都市の探訪者は、今までに作り上げた、精神的、感情的な都市の地図をいったん崩すと同時に、また創り直しながら、ベルリンの思想家(ベンヤミン)の思索の当事者となるわけだが、彼はその今までの視線を翻した、別の次元からものを見ようという態度(straniamento)、ーまた、それはたびたび、まさにリアリティの偽造ともいえるものだがーに基づいて、作品を作り上げる。つまり彼は、都市の真実ではなく、確かに存在し、意味のある状況だと言い張って、ありえないものを見せようとするのだ。ニコリーニが、エッセイMacchina celibeでGRAを定義した、内容も、儀式的性格も、目的もないという動きに巻き込まれて、それを再解釈しようとした者は、都市のなかで迷いながら、まず最初に自分自身を見失う。

「悪の華」はどこに行くのか目的地は分からなかったが、どのようにして行きつけばいいのかは知っていた。一方、漂流愛好家は、どこに行くのか目的地は知っていたが、前もって定めた船着き場をたどりながらも、どうやって行きつけばいいのか、分かってはいなかった。偶然の連続と、内に秘めた方位磁石を信頼し、彼は都市に隠されたかすかなニュアンスや、創作という行為によってのみ明らかになる、宙に漂う線細工、フィリグリーのような兆しををたどることによって、それを成功させたのだ。歴史に対する思い込みを、また地理学に対する記憶を、場所ではない場所を移り変わりながら独自の地勢図を変化させ、啓示を受け、比較し、類似の、逸脱した、真の、まさに「発明された都市」に生命を与えた、ということだ。

Iain SinclairのLondon Orbitalの例にあるように、疑いなく、バッセッティとマテウッチが出版した本の、直接的、間接的モデルとなっているのは次のようなものだろう。都市は「無限に、そして周期的に」ラビリントに変化し、そこには、平行した世界があり、ひとつの世界からもうひとつの世界へ貫通する実存的な冒険がある。また、予測不可能な、あるいは、予測できなかったことのリストの集積、カタログであり、そこには驚くべき幻影の出現があり、途切れることない感情で混乱し、次から次にアイデンティティを失う個の連続でもある。そしてそれは完全に、ボルヘス的なものだ。

都市そのものを利用しながら、都市をリサーチするという方法の系図には、まちがいなく、ゲーテの「イタリア紀行」を読み、そのときの直感を再考したフロイトが提示した、「文明の居心地の悪さ」がある。このウィーンの学者は、「ローマは物理的な実存を持っていない、まず最初に、ローマが要求するのは精神である。つまり、この街には、過去、現在、未来、はそれぞれが分離された時間としてあるのではない。すべてが次から次へと暗示的に、しかも同時に存在しているのだ」と書いた。

Sacro Romano Graは、透明感のある散文で書かれた、本質的で、魅惑的な作品だ。序文、プロローグからはじまり、あとがきで終わるこの本は12の章ーまるで時計のように、あるいは12星座のようにーからなっているが、それぞれがそれぞれの物語を持っている。しかしながらひとつひとつの物語は人を惑わすものだ。著者が詩的解決として選んだ、それぞれの物語が、くだけた調子でもうひとつの物語に継続するという手法は、確かに非常に強い共感を呼び起こす。にもかかわらず、賢人らしい距離をも保っているのだ。

Arcaica e mitologica アルカイックで神話的な

はじめがなく、おわりがないGRAは、しかし12の停車地点は、結末として目的地をすでに見いだしている旅の、その出発点として構築されている。濃密なページをめくり、同時に、実際にかなり分厚いこの本を読みながら、「幻想の地勢図」が、だんだんとその場所のそもそもの現実を飲み込んでしまう。すべては不動で、相互に変換でき、真実であり、また暗示的であり、死者の霊を呼び起こす。と同時に強烈にリアルであるように見えてくる。

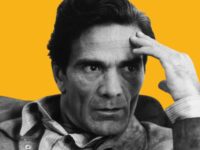

この本のなかで、ピエール・パオロ・パソリーニの名は、周縁に顔を覗かせるだけだが、この偉大な詩人、小説家、そして映画監督が、バッセッティとマテウッティの作品に息づき、影響しているのだと思う。パソリニズム(パソリーニ主義者)の世界では、リアリズムとは、反歴史的なインスピレーション、あらゆる発展はネガティブであり、堕落であるという誤った自覚に陥ることであり、本来のリアリズムの持つ意とは、矛盾している。変容を受け入れない原初的な無垢への希求は、Una vita violente (暴力的な人生)の著者であるパソリーニにとっては、過ち、苦悩、そして誤解に向けられる。そういうわけで、現実は、過去も現在も未来も存在しない永遠の空間となる。

つまり、すべてはアルカイックで、神話世界にとどまるわけだ。実際、歴史の外に存在したいという願望が、 Sacro GRA全編にしみ込み、赤い糸を構成している(それをほのめかしている)。

われわれは、パソリニズムーそれは「アッカットーネ」の著者、ヴィジョナリーでもあるパソリーニの文化的、芸術的遺産とは違うものだがーこそ、ローマの正当である、とは言わせないようにすべきだろう。ローマは明らかに変化し、そしてさらに変化をしつつあるというのに、彼らが理想化した街は、決して変わらないのだ。表面上は確信に満ちているようだが、実はそうではない。反対に、長い間、その存在を知られたローマのあらゆる時代と照らし合わせると、都市の本質とその実態は明らかであり、そこにはリスクに満ちた、はみ出しものの自虐的なためらいがある。

その推移に魅了されながらーさまざまな場面でそれは正当であり、相対的で、短命でもある推移であるがーローマは、しかしそれがいまや、いったいなぜだか分からないまま、まだ自らが永遠であると信じている、というわけだ。

なるほど。これこそ現役建築家の批評というものだ、と感じました。

プリーニはGRAを作品として褒めながらも、これは幻想のローマだ、と批判してもいる。よくできた魅力的な作品でも、これがローマのリアリティではない。目的地をすでに知っている、放浪愛好者の幻想の地勢図だ、とも言っていて、それは確かに一理ある、とも思いました。そしてローマで数々の近代的建造物を実際に設計した、プリーニの批評は、こういう論調になるのだ、と興味深く思いました。確かにSacro Graの描く世界は、われわれが暮らす現実のローマの日常からは乖離しています。

ボードレールからベンヤミン、フロイト、ゲーテ、ボルヘス、ときて、やっぱり最後は誰もが想像していたパソリーニで締められ、ローマの現代、彼の死後40年を経て、おおいに跋扈する、パソリニズム(パソリーニ本人ではなく、パソリーニの思想を受け継いだ人々)のアルカイックな表現方法を彼は暗に示唆、批判もしているわけですが、EURゾーンのEuroskyプロジェクトなど、未来的な高層ビル群を含む建築プロジェクトを指揮する氏は、パソリニズムが表現するリアリズムは、どこにも存在しない、ネオロマンティックな幻想でしかない、そこには矛盾がある、と断言するのです。

プリーニ氏はプラグマティックな建築家で、ローマ大学で教鞭をとる、ローマ屈指の教養人と誉れも高い人物です。しかしちょっぴりですが、アイデアの発端となったエッセイの著者、同じ年代でもある建築家のニコリーニ氏との、意見の相違などもあるのかもしれない、とも考えました。二人は旧知 の仲だそうですから、互いに遠慮のない批評ができる間柄でもあったのでしょう。

ボルへスのラビリントの箇所を読みながら、ラビリントは、実はプリーニ氏の文章だな、などとも、ふと思い、しかも迷い甲斐のあるラビリントの設計で、なかなか出口が見つからない、と途方に暮れました。いずれにしても濃密な、いろいろと勉強になる、読み応えのあるクリティックで、読みながら、その背景をいろいろ推測するのも面白い旅でした。

何はともあれ建築家の話に耳を傾けることで、ローマの本質、スピリットが見えてくるかもしれません。いずれにしても、パソリーニという人物は、パソリニズムという言葉が使われるほど、イタリアにおいては、こうしてたくさんの人々にいまだに影響を与え続けているわけですが、それは単なるノスタルジーではなく、もっと根源的な理由があるからに違いありません。それはおいおい追っていこうと考えています。

確かに彼は未来を見通す、一種のヴィジョナリーだった。しかしおそらく、われわれの無意識に、パソリーニ的感性、すなわちアルカイックで神話的な記憶が刷り込まれているからこそ、いまだに多くの人々に共感されるのだろう、とわたしは考えてます。が、そのような考えも、プリーニ氏は幻想だ、と一刀両断に喝破して、実は狼狽もしています。

※第十回ヴェネチア、建築ビエンナーレのイタリアパビリオンに設置された、Franco Purini 監修、Richard Burdett監督によるビデオ。